日本の音楽が世界を魅了する理由とその背景を深掘りした新著『音楽ビジネス』

日本の音楽が世界を熱狂させている理由とは?

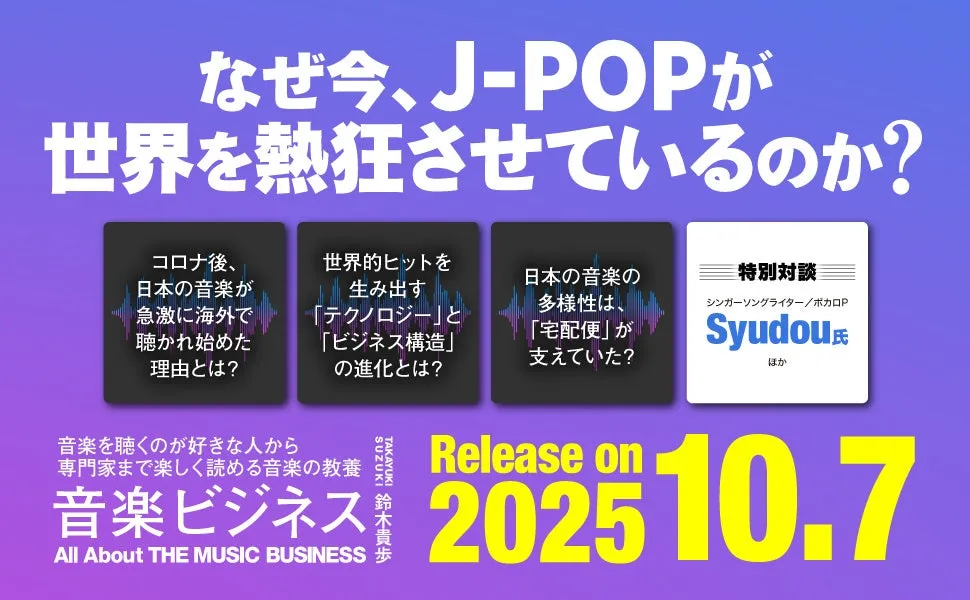

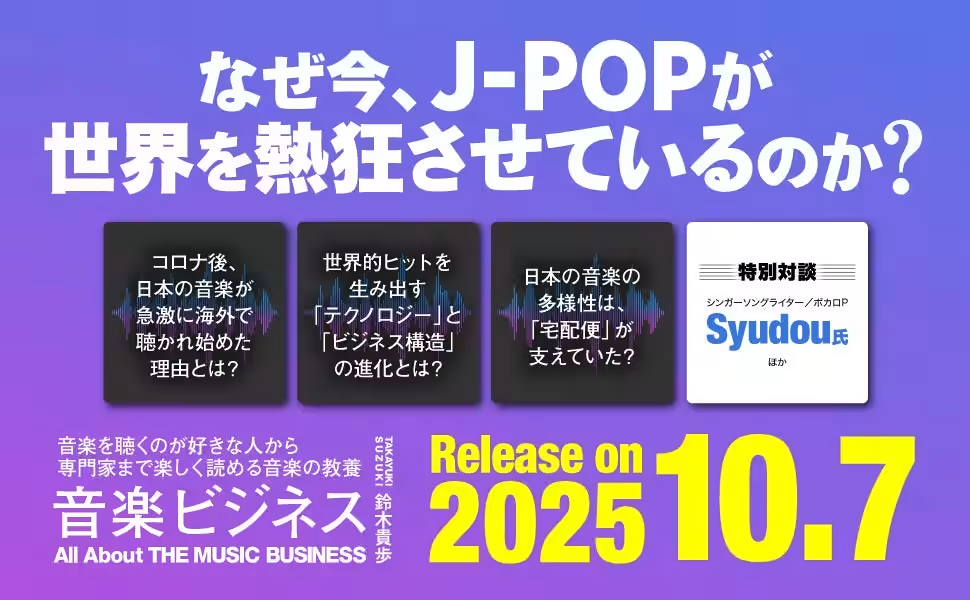

日本の音楽シーンが世界的な注目を浴びる中、2025年10月17日に刊行される新書『音楽ビジネス』がその理由と背景を詳しく解説しています。この書籍では、著者である鈴木貴歩氏が、テクノロジーの進化と音楽ビジネスの構造的変化を通じて、今なぜJ-POPが国際的に熱狂されているのかを深掘りしています。

コロナ禍によるJ-POPのグローバル化

数年前、日本の音楽産業は「ガラパゴス」と批判されていましたが、特にコロナ禍を経てその風向きが一変しました。ライブイベントの制限や店舗の閉鎖により、音楽レーベルは過去の楽曲をストリーミングで解禁。これにより、SpotifyやApple Music上に多くの日本の楽曲が流通するようになり、多様な新世代アーティストが注目を集めることとなりました。特にYOASOBIやAdoといったアーティストの台頭や、シティポップの再評価が進み、国境を越えたリスニング体験が浸透しています。

この変化は、アルゴリズムやSNSの影響によるもので、日本の音楽がリスナーに受け入れられやすくなった結果、世界的な人気を手に入れたのです。音楽の消費スタイルが一回限りのものでなく、繰り返し聴かれることが常となった今、私たちは新たな音楽文化に直面しています。

ヒットの定義が変わる

従来の「ミリオンセラー」というヒットの基準は過去のものになり、今や「ビリオンストリーム」が新たな成功の指標とされています。ストリーミングの普及により、リリースした楽曲の再生回数が数年経っても増え続けることが一般的になりました。これにより、アーティストや音楽業界全体の収益構造も大きく変わり、再生数が広告やライブ、グッズ販売などの収益を生む重要な要素に。特に日本のアーティストがグローバルに活動する上で、この「ビリオンストリーム」をどう活用するかが重要な課題です。

テクノロジーが生み出す新たな音楽の形

技術の進化により、DTMやAIを用いた音楽制作が容易になり、アーティストは自宅で世界水準の楽曲を作ることが可能になりました。また、SpotifyやApple Musicなどのストリーミングプラットフォームのアルゴリズムは、アーティストの楽曲の発見と再生を助け、マーケティング戦略にも影響を及ぼしています。特にTikTokのようなショート動画プラットフォームは、過去の楽曲を再びヒットさせる力を持ち、昭和の楽曲が新たに注目を集める現象も見られます。

本書では、このテクノロジーの進化がいかに音楽の制作、流通、マーケティングの分野を変革したかについて詳しく触れています。鈴木氏は、日本の音楽がいかにしてグローバルな市場で通用するようになったのか、その過程を明らかにしています。

誰におすすめの本か

この本は、音楽業界でキャリアを目指すビジネスパーソンや、コンテンツ産業での新たな挑戦を考えている人、そして音楽ファンにとっても示唆に富む内容となっています。音楽制作、マーケティング、そして配信の新たな潮流を理解するための貴重な一冊となるでしょう。

著者について

著者の鈴木貴歩氏は、かつてユニバーサルミュージックのデジタル部門での経験を経て、独立し、ParadeAll社を設立。エンターテインメントとテクノロジーの交差点で活躍しています。彼の深い知識と経験は、本書に色濃く反映されており、音楽業界の先端を知るためには欠かせない内容が詰まっています。

音楽が持つ力と、ビジネスの新たな形を探求する『音楽ビジネス』。2025年の発売をお見逃しなく!

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。