水難事故防止に向けた最新調査結果と今後の取り組み

水難事故防止に向けた最新調査結果と今後の取り組み

日本財団が主導する「海のそなえプロジェクト」の一環として、2025年度における水難事故の報道実態調査が実施され、その結果が発表されました。この調査は、毎年多くの水難事故が発生する日本において、その原因や傾向を科学的に分析し、今後の事故防止活動に役立てることを目的としています。調査対象は、2025年のゴールデンウィークにあたる4月26日から5月6日までと、6月1日から8月31日までの期間に発生した水難事故です。

調査結果の概要

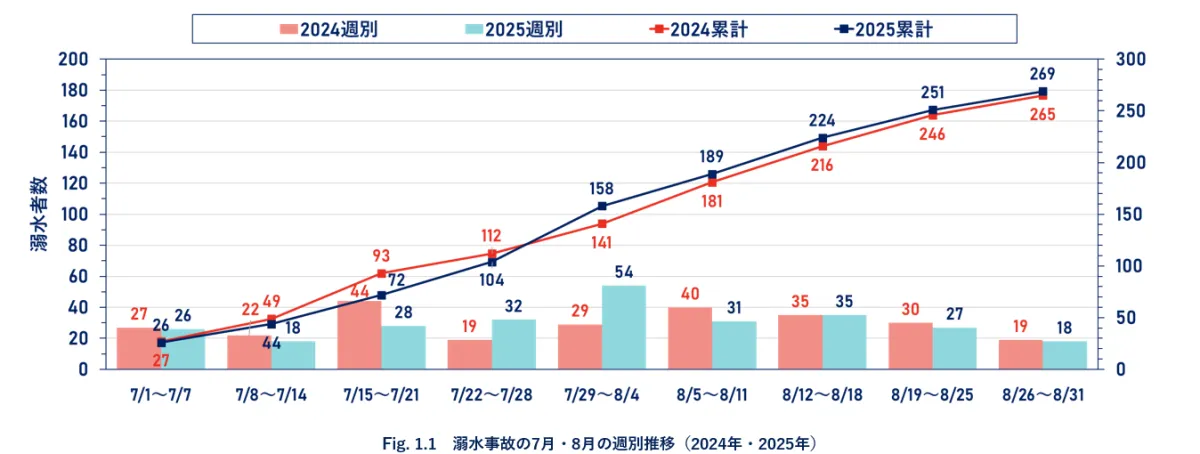

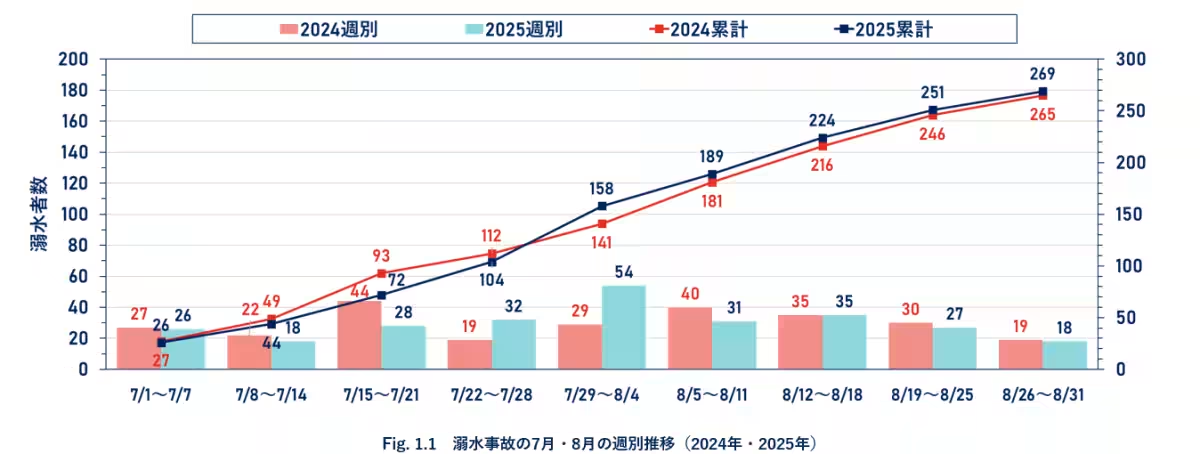

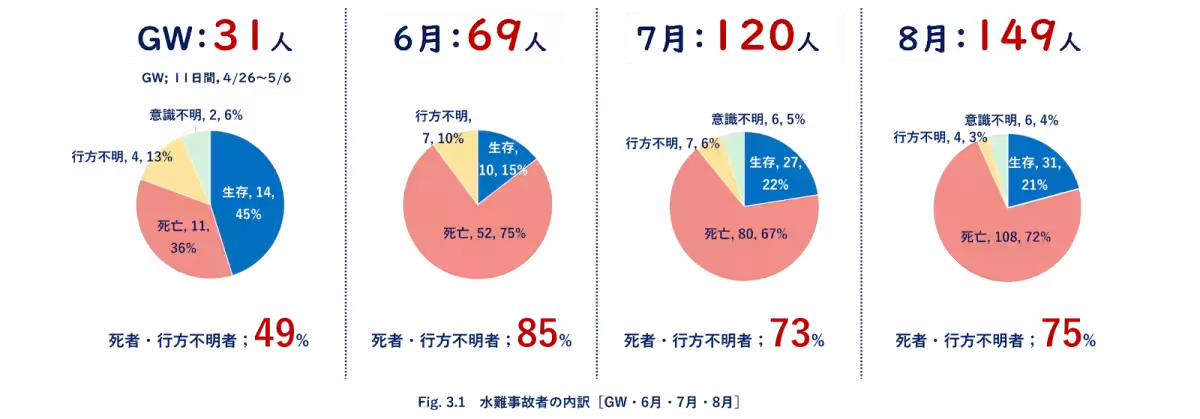

調査の結果、2024年および2025年の7月と8月における水難事故者数はほぼ同じ水準にあり、269人の事故者が報告されました。特に記録された件数は、昨年とほぼ変わランことがわかりました。これらの事故の発生要因を見てみると、人々の行動が大きな影響を及ぼしている可能性があることが指摘されています。

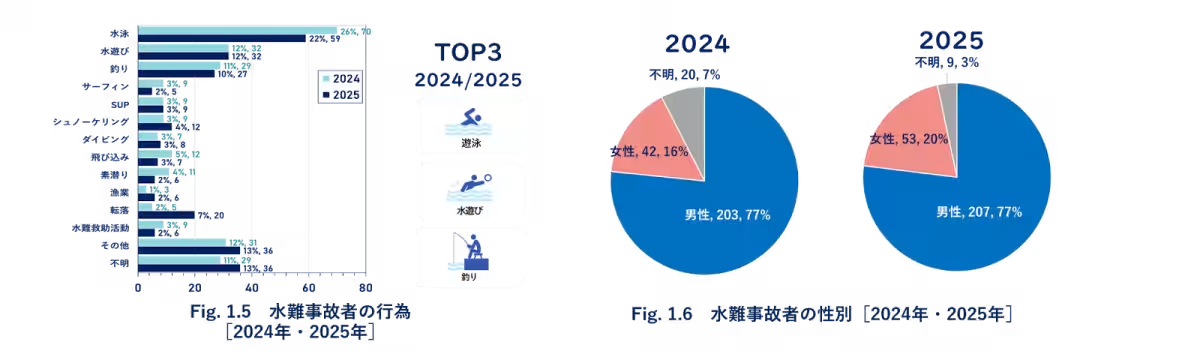

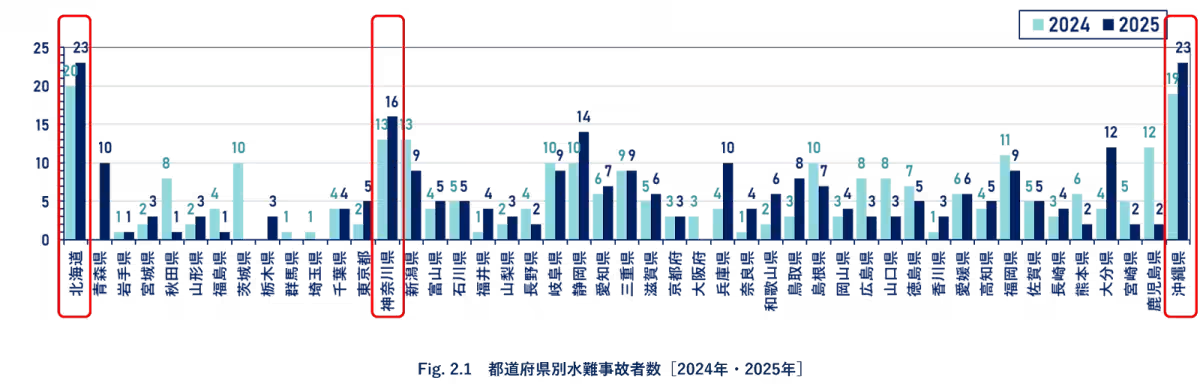

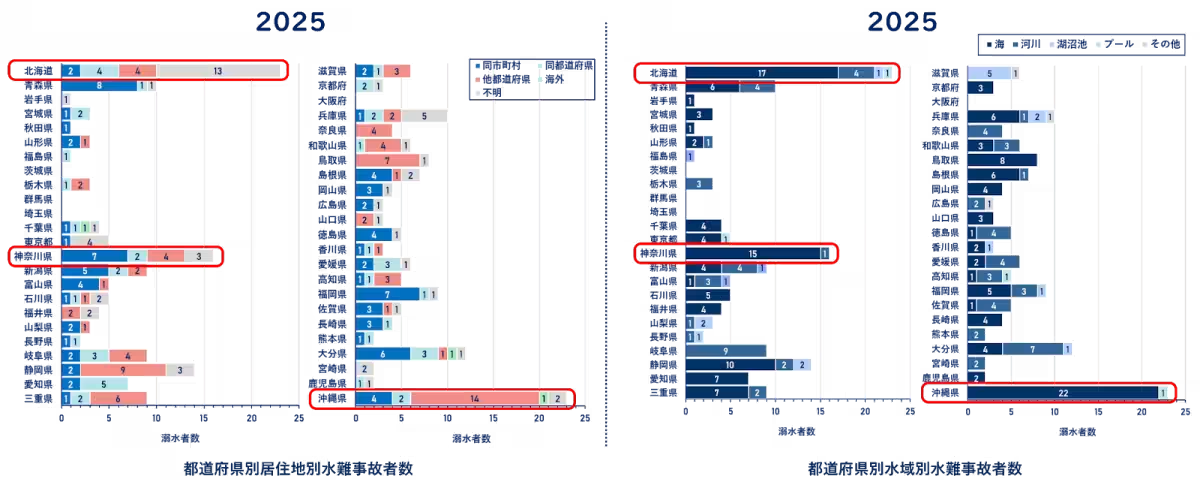

また、北海道や沖縄、神奈川といった特定の道県で水難事故が多発していることも確認され、特に北海道と沖縄では、観光客による事故が目立ちました。一方で神奈川県においては、事故者の約40%が地元の住民であることが明らかになりました。地域特性に応じた事故防止対策が今後の課題となるでしょう。

時期と行為による傾向の違い

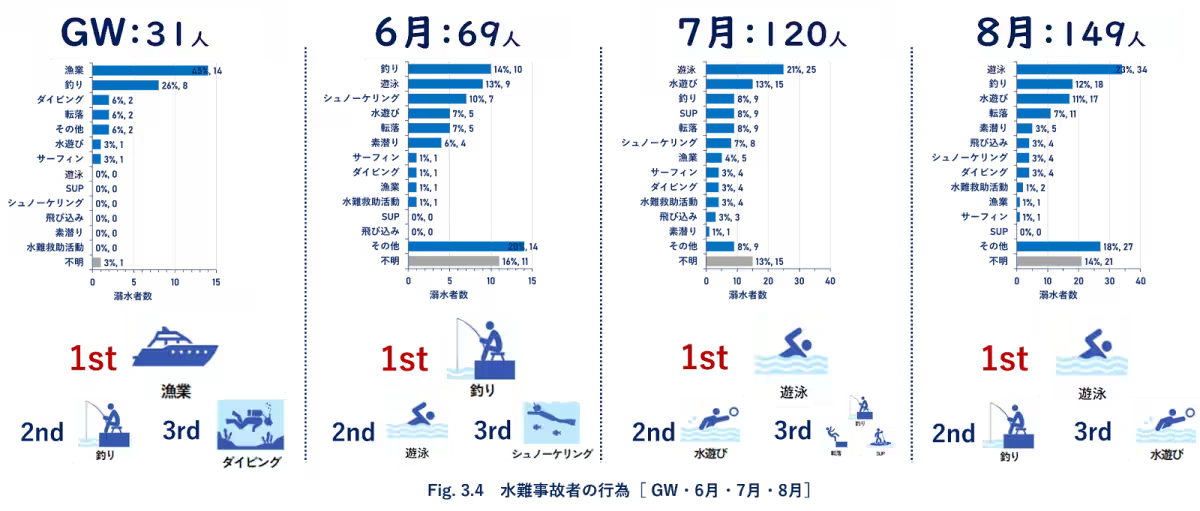

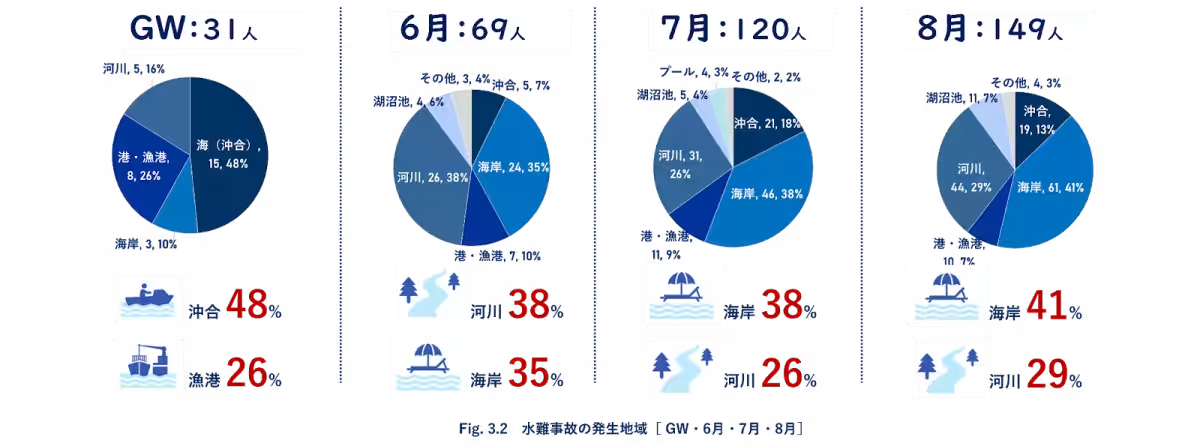

事故の発生時期による違いも見受けられました。ゴールデンウィーク中の事故は主に漁業活動時に発生し、6月は釣り、7月から8月にかけては遊泳中に多発しています。また、GWは沖合での事故が多く見られるのに対し、6月は河川沿い、7月と8月は海岸での事故が目立つという違いがあります。このような傾向は、今後の情報発信において効果的な対策を立てるための重要なデータとなります。

外国籍の事故者について

特に注意すべきは、外国籍の溺水者の割合が依然として高く、2024年、2025年ともに減少傾向が見られない点です。日本を訪れる外国人に向けての多言語での情報提供が求められます。これにより、外国人への効果的な事故防止のための情報発信が重要になってくるでしょう。

今後の取り組み

調査によって得られたデータをもとに、「海のそなえプロジェクト」では今後、時期や地域に応じた効果的な発信方法の洗練を進めていく計画です。現行の「これで、おぼれた。『おぼれ100』」という予防情報や教育プログラムも、より具体的な地域データを活用し、内容のアップデートを目指します。

なお、調査結果や詳細情報は公式ウェブサイトや速報資料から確認できます。これらのデータを活用して、メディアや教育機関などでの広報活動を行い、水難事故防止のための認識を広める取り組みを進めていく所存です。

まとめ

水難事故は年々高い危険性を伴っていますが、より周到なデータ分析に基づく取り組みが進められることで、少しでも減少させていくことが可能です。海や川での事故を防ぐためには、正確でタイムリーな情報発信が大変重要です。今後の「海のそなえプロジェクト」に注目し、私たちも水辺の安全を意識し続けましょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: 日本財団 水難事故 海のそなえプロジェクト

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。