機械学習で結晶構造予測が進化!医薬品開発に期待される新手法とは

はじめに

近年、機械学習技術が様々な分野で注目を集めており、特に医薬品や機能性材料の開発においてもその利用が加速しています。早稲田大学の研究グループによると、新たに開発された手法「SPaDe-CSP」が、有機分子の結晶構造予測の精度を従来の2倍に引き上げることに成功したとのこと。この成果は、医薬品開発や高機能材料の設計に革命的な影響を与えるでしょう。

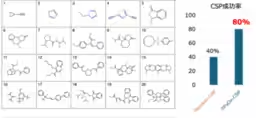

新手法「SPaDe-CSP」とは

本研究で開発された「SPaDe-CSP」は、機械学習を活用して結晶構造予測の探索空間を効率的に絞り込みます。具体的には、最初に有望な空間群と結晶密度の候補を特定し、その後、ニューラルネットワークポテンシャルを用いて高精度な構造最適化計算を行います。このプロセスにより、全体の計算コストを大幅に削減しつつ、探索の効率化を実現しました。

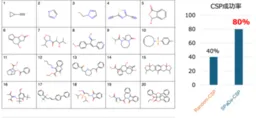

実験結果の驚異的な成功率

実際に20種類の有機結晶にこの手法を適用した結果、80%という高い成功率で結晶構造を予測することに成功しました。この数値は、従来のランダムな探索手法に比べて約2倍の精度を示しています。特に医薬品や有機半導体など、結晶構造が物性に与える影響が大きい分野において、この手法の応用が期待されています。

従来の課題と新手法の意義

従来の結晶構造予測技術は、計算コストの高さが大きな課題でした。有機分子の結晶構造は、ファンデルワールス力や水素結合などの微妙な相互作用によって形成されるため、予測が非常に難しかったのです。しかし、「SPaDe-CSP」を使うことで、無駄な候補を排除し、有望な構造に絞り込むことが可能になりました。この革新により、より短時間で高精度な構造予測が実現できるようになりました。

研究者のコメントと今後の展開

研究グループを率いる早稲田大学の谷口准教授は、「この手法が新薬の開発や革新的な材料の研究に役立つことを期待しています。今後は、より複雑な分子構造にも対応できるような技術の発展を目指します」と述べており、この新技術による波及効果に期待が高まります。

結論

「SPaDe-CSP」の開発は、結晶構造予測の新たな可能性を示すものです。医薬品や機能性材料の開発において、精度の高い予測が可能になったことで、研究がさらに加速することが期待されます。今後の研究に注目が集まる中、さらなる革新が見込まれています。最新の研究成果は、2025年10月13日に「Digital Discovery」誌にて公開予定です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。