岡山大学の新しい研究:ウリミバエの生育速度と分布の変化

岡山大学の画期的な研究成果

国立大学法人岡山大学の新たな研究は、特殊害虫ウリミバエにおける生物の生育速度とその分布の変動に関する重要な知見をもたらしました。この研究は、宮竹貴久教授と東京大学の松村健太郎助教の共同作業によって進められ、日本で根絶されたウリミバエを利用して行われました。

生育速度の選択と生物分布の変化

これまで、昆虫の発育ゼロ点や有効積算温度は、病害虫管理において重要な指標として広く認識されてきましたが、それらは異なる種ごとに特有であると考えられていました。しかし、今回の研究では、これらの指標が遺伝的差異によって集団内でも変動することが示され、選択圧による影響が明らかになりました。

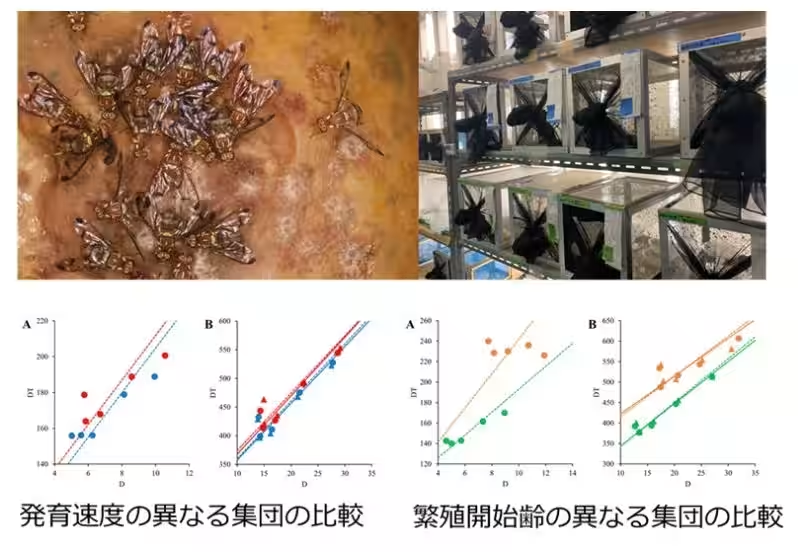

研究チームは、ウリミバエの生活史形質について人為選抜を行い、発育期間や繁殖開始齢のタイミングにどのような影響が及ぶかを調べました。その結果、幼虫発育期間や繁殖タイミングにおいて、選択圧が世代を経て変化をもたらすことを初めて示しました。

温度と発育の関連性

実験では、異なる温度設定でウリミバエの幼虫を育て、生育ゼロ点と有効積算温度を測定しました。その結果、発育期間の長い集団と短い集団には有意な違いがあったことが確認されました。また、繁殖タイミングが異なる集団でも有効積算温度に差が見られ、このことから生活史における選択圧が重要な役割を果たしていることが示されています。

環境問題への応用

宮竹教授は、地球温暖化が生物分布や発生に与える影響について強調し、この研究のデータ取得が今後の農業や生態系における外来生物管理に向けた貴重な情報源となることを明言しています。今後、我々がどのように環境変化に適応していくかは、こうした研究の成果にかかっているとも言えるでしょう。

引用論文について

今回の研究は、2025年10月6日にWileyのオランダ国際昆虫学会誌「Entomologia Experimentalis et Applicata」に掲載されました。論文タイトルは「Artificial selections for life history traits affect effective cumulative temperature and developmental zero point in Zeugoducus cucurbitae」で、これによりさらなる研究の進展が期待されます。

この研究成果を通じて、岡山大学は今後も環境科学の分野で新たな知見を提供し、持続可能な農業や生態系の保護に寄与していくことを目指しています。それでは、岡山大学の未来の研究成果に注目していきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。