海技教育機構への練習船寄贈を検討する海運業界の取り組み

日本の海運業界が海技教育機構を支援するために練習船を寄贈へ

日本の外航海運業界が、海技教育機構への大型練習船寄贈を検討していることが発表されました。この動きは、日本の海上輸送の維持と発展に向けた重要な取り組みであり、特に優れた船員の養成に欠かせないものとされています。本記事では、この動きの背景や意義についてお伝えします。

1. 海運業界の現状と課題

近年、日本の海運業界は多くの課題に直面しています。2023年現在、海技教育機構が抱える問題は、実航海日数の減少や教員・乗組員の不足、また練習船の老朽化が進行していることなどです。「多科・多人数配乗」と呼ばれる施工方法により、資格や習熟度が異なる学生がともに練習船で訓練を受ける状況も、十分な教育の障害となっています。

これらの問題に対応するため、日本の外航海運業界を代表する株式会社商船三井、株式会社日本郵船、川崎汽船株式会社の三社と一般社団法人日本船主協会が連携し、大型練習船の寄贈を検討するに至りました。この寄贈は、海技教育機構の改革や運営の強化に寄与することを目的としています。

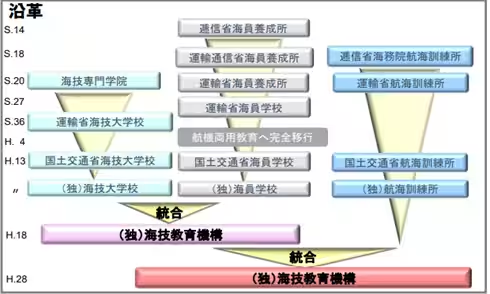

2. 海技教育機構の役割

独立行政法人海技教育機構(JMETS)は、国内の船員養成を担う基幹的な機関であり、全国に8校の教育機関と5隻の大型練習船を保有しています。平成13年の独立行政法人化以降、1万人以上の優れた船員を輩出しており、その需給バランスがますます重要視されています。

しかし、現在の財政基盤は不安定で、燃料費の増加も相まって、多くの課題を抱えています。これらの解決には、新たな設備や体制の整備が不可欠であり、特に高性能な練習船が求められています。

3. 大型練習船の寄贈に向けた動き

今回、海運業界が検討している大型練習船の寄贈は、これまでの問題を解消する大きな一歩と期待されています。2030年を目指し、具体的な仕様や造船所との協議を進めていくとのことです。

国土交通省海事局による「海技教育機構の中期的なあり方に関する検討会」の指針によれば、今後の改革を支える財源である大型練習船の導入は、教育の質を飛躍的に向上させることが見込まれています。優秀な船員を育成し、持続可能な海運業界を実現するためには、こうした取り組みが必要不可欠です。

4. まとめ

日本の外航海運業界による海技教育機構への大型練習船の寄贈プロジェクトは、単なる物質的支援を超え、未来の優秀な船員育成に向けた重要な一歩となります。業界全体がこの挑戦を通じて、国民生活や経済活動を支える基盤を守り、さらなる発展を遂げることを期待しています。海技教育機構の改革と並行して、このプロジェクトが具体化されていくことを心待ちにしています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。