沖縄産海綿由来の新化合物がリーシュマニア症治療に光明をもたらす

沖縄産海綿由来の新化合物がリーシュマニア症治療に光明をもたらす

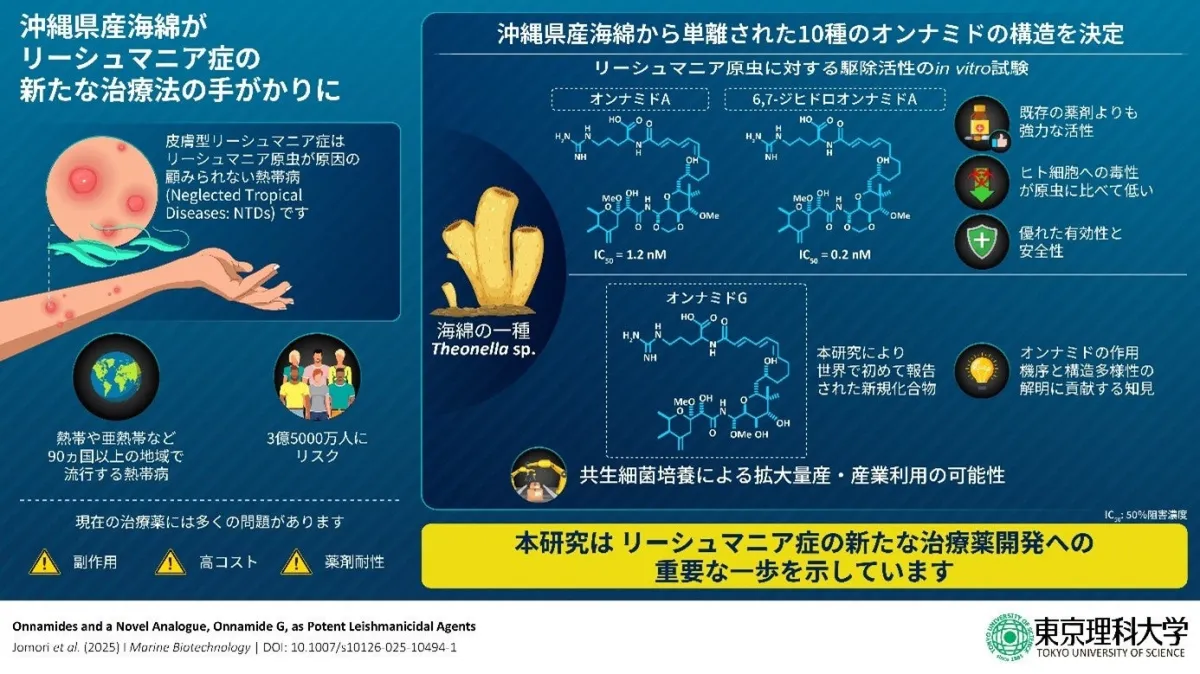

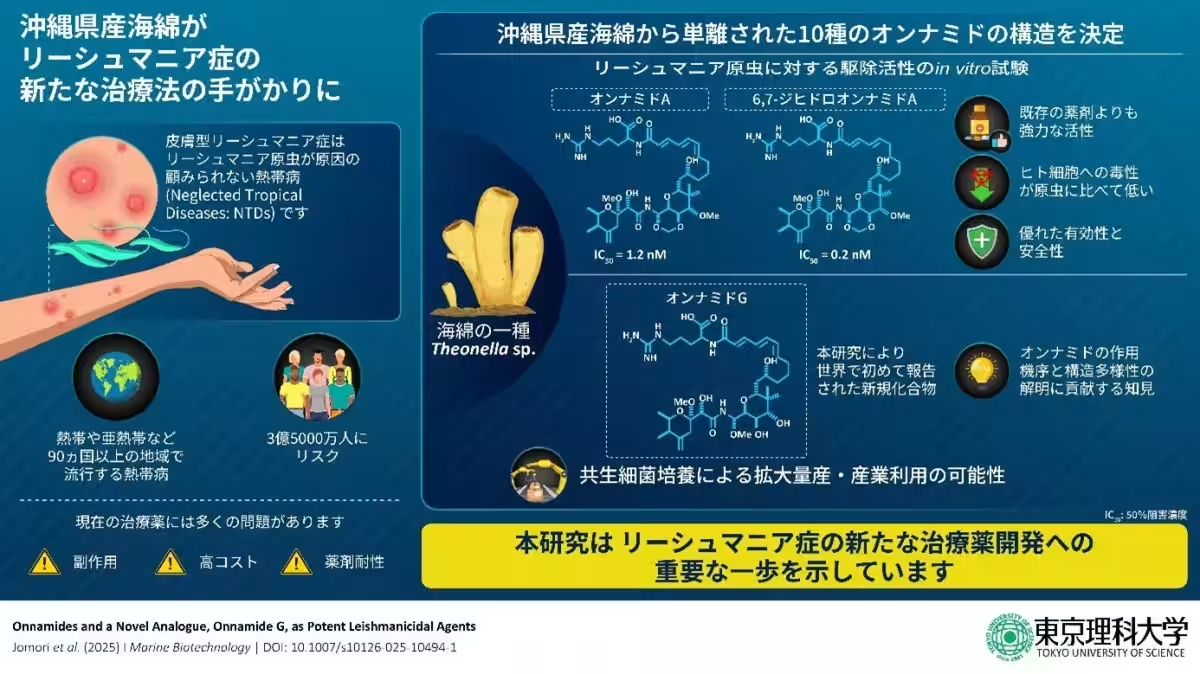

現在、リーシュマニア症は90カ国以上で蔓延している深刻な熱帯病です。特に皮膚型リーシュマニアは、皮膚に潰瘍をもたらし、治療法が不足しているため、新たな治療法の開発が急務とされています。その中で、沖縄産の海綿動物から発見された新規化合物「オンナミドG」が注目を集めています。これにより、リーシュマニア症の新しい治療法の開発に期待が高まっています。

研究の背景

リーシュマニア症はリーシュマニア原虫によって引き起こされる寄生虫疾患で、特に熱帯および亜熱帯地域で多くの人々が影響を受けています。この病気は、皮膚に潰瘍を形成し、場合によっては重度の身体障害や社会的偏見をもたらすことがあります。現在の治療薬には多くの制約があり、副作用や耐性の問題が指摘されているため、新たな治療法の確立が求められるのです。

新たな化合物の発見

東京理科大学と琉球大学の研究チームは、沖縄の海綿動物から新たにオンナミドGを含む10種類の化合物を単離し、これらの化合物がリーシュマニア原虫に高い駆除活性を示すことを発見しました。特に「オンナミドA」と「6,7-ジヒドロオンナミドA」は、既存の治療薬よりもはるかに強い効果を示し、ヒト細胞に対する毒性も極めて低く、選択性指数は1000を超えるという結果が得られました。

研究結果の意義

これらの研究成果は、リーシュマニア症治療薬としてのオンナミド類の新たな可能性を強く示唆しています。特に、病気に苦しむ多くの人々にとって、治療薬の開発は希望の光となるでしょう。研究を主導した安元准教授は、沖縄の自然資源を利用して地球規模の医療課題に取り組むことの重要性を訴え、今後の研究活動へ意欲を見せています。

未来への展望

この研究で得られた知見は、単なる結果だけにとどまらず、今後の研究にとって重要な基盤となります。リーシュマニア症治療薬の開発に向けた新たな道が開かれることを期待しています。研究者たちは、今後も新たな抗リーシュマニア活性物質を探索し続ける意向を示しており、沖縄の海が持つ生物資源の重要性が改めて認識されています。

この研究成果は、国際学術誌「Marine Biotechnology」にも掲載され、今後のさらなる研究進展に期待が寄せられます。沖縄から生まれる医薬品の未来に、ぜひ注目したいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。