デジタル化が進化する令和の学校教育の実態に迫る

進化する令和の学校教育

近年、日本の学校教育は急速にデジタル化が進んでいます。公益財団法人博報堂教育財団が行った調査によると、小学4年生から中学3年生を対象に、デジタルツールが授業や宿題の中でどのように用いられているかが浮き彫りになりました。

デジタル化の実態

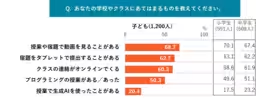

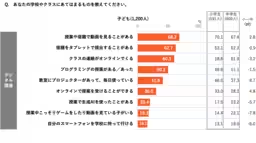

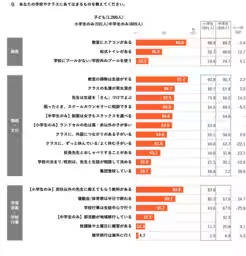

調査によると、授業や宿題で動画を視聴する習慣がある子どもは70%に達し、また6割は宿題をタブレットで提出しているという結果が出ています。このことから、現代の教育現場においてデジタル化が確実に進展している様子が見て取れます。

さらに、プログラミング授業の導入が半数以上に及ぶなど、子どもたちのデジタルスキル習得のための取り組みも進行しています。一方で、教室にはプロジェクターが常備され、毎日使用されていることが、小学生においては中学生よりも顕著です。このような環境は、教育内容や学習方法の革新を促す一因となっています。

子どもと保護者の意識の違い

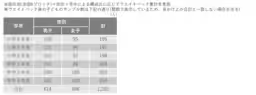

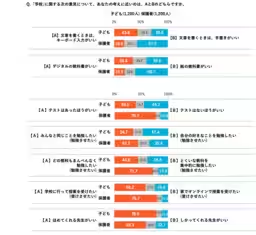

一方で、デジタル化に関する意識には子どもと保護者間での差異が見られました。文章を書く際に「キーボード入力が良い」と考える子どもは43.8%に対し、保護者は57.3%が「手書きが良い」と答えています。また、教科書のデジタル化に関しても、保護者は60.7%が「紙の教科書が良い」としているのに対し、子どもは紙とデジタルが拮抗する形を示しており、世代間での意識の違いが明瞭です。

さらに、子どもたちは「試験やテストがあった方が良い」「みんなと同じことを学びたい」といった声に対し、独自の意見も持っていることが確認されました。自分の興味に基づいた学びを求める姿勢が強い世代になっていることを示しています。

学校環境の変化

調査結果から、現在の学校では教室にエアコンが整備されるなど、学習環境自体の改善も伺えます。教員を「さん」づけで呼ぶ慣行や、男女混合名簿、そしてスクールカウンセラーへの相談が可能といった制度の充実も進み、現代の学校は多様化と共に変化を続けています。

しかし、掃除を生徒が行う文化は91.7%と変わらず残っており、伝統と革新が共存する学校環境が形成されています。

未来への展望

博報堂教育財団の研究員は、デジタル化が進む教育現場の実景から、子どもたちの価値観や学びのスタイルが進化していることを強調しています。キーボード入力の利便性を理解しながらも、アナログである手書きの重要性も忘れずにいる子どもたち。このような彼らが未来の社会で何を選び取り、どのような学びを深めていくのかは非常に興味深い点です。デジタル化の波の中で、子どもたちの個性や自己の興味を大切にしながら学ぶ姿勢が、今後の教育にどう影響を及ぼすか、注視していく必要があります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。