冨永愛が探る伝統絵の具「胡粉」の魅力とその製法

冨永愛が探る伝統絵の具「胡粉」の魅力とその製法

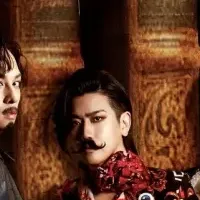

毎週水曜日の夜10時から放送される「冨永愛の伝統to未来」では、日本の伝統文化を未来へつなぐ魅力を伝えています。11月26日の放送では、冨永愛が京都に位置する日本最古の絵の具店「上羽絵惣」を訪れることが決定しました。この番組を通じて、冨永愛は270年以上の歴史を持つこの絵の具店の奥深い世界に迫ります。

上羽絵惣は、江戸時代後期に創業し、伝統技法を用いて1200色以上の色彩を取り扱っています。その中でも特に注目されるのが「胡粉」という絵の具です。冨永愛は店内に足を踏み入れると、江戸の面影を残す雰囲気の中で並べられた色とりどりの絵の具に心を奪われます。「ラベルがとてもかわいいですね」と冨永が感嘆の声をあげる様子は、視聴者にも伝わることでしょう。

上羽絵惣が誇る胡粉は、日本画に欠かせない白い絵の具であります。この胡粉は、もともと牡蠣の貝殻を用いて製造されていましたが、現在は北海道産のホタテの貝殻を使用しています。驚くべきことに、貝殻は風化させるのに10年かかるのです。稲土舞夕子さんの説明によると、風化させることで高純度の炭酸カルシウムが得られるそうです。冨永はそのプロセスに驚きを隠せません。

そして、胡粉は壁画や雛人形、能面の日光東照宮の下塗りなど、さまざまな場面で利用されてきました。約10年前の貝殻を用いた絵の具が今、私たちの目の前に広がっているという事実は、まさに技術の結晶です。

さらに、上羽絵惣では「新彩岩絵具」という新しい種類の絵の具も開発しています。この絵の具は、どのように原料の鉱石から色が生まれるのか、その製法も見どころです。色に名づけられた独特な名前は、それぞれの背景を物語っています。「新橋」という青色の絵の具は、新橋芸者が好んで用いた色から名がつけられたといいます。このように、色彩一つ一つに歴史と文化が詰まっていることを実感します。

しかし、上羽絵惣も今、後継者問題や日本画を描く人の減少などの課題を抱えています。そんな中でも、未来に向けた新しい挑戦として「胡粉ネイル」の開発が進められています。このネイルは胡粉を素材にしており、妊婦や敏感肌の人にも優しい製品として人気を集めています。

「冨永愛の伝統to未来 上羽絵惣編」は、11月26日水曜日の夜10時からBS日テレで放送予定です。番組の公式SNSでも、貴重なオフショットがシェアされていますので、こちらもお見逃しなく!

冨永愛の伝統to未来公式サイト

[Twitter](https://twitter.com/dentomirai)

YouTube

[TikTok](https://www.tiktok.com/@dentomirai)

[Instagram](https://www.instagram.com/bs4_dentou_mirai/)

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。