ハラスメント相談窓口が設置された日本の職場の現状とは?

ハラスメント相談窓口が設置された日本の職場の現状とは?

一般社団法人クレア人財育英協会が実施した「ハラスメント相談に関する意識調査」によると、日本の職場でのハラスメント相談窓口の設置状況と、実際の相談が行われる文化の育成には大きなギャップが存在していることが明らかになりました。500名の働く人々を対象にしたこの調査は、2025年11月12日に行われました。

調査結果の概要

相談窓口の設置率

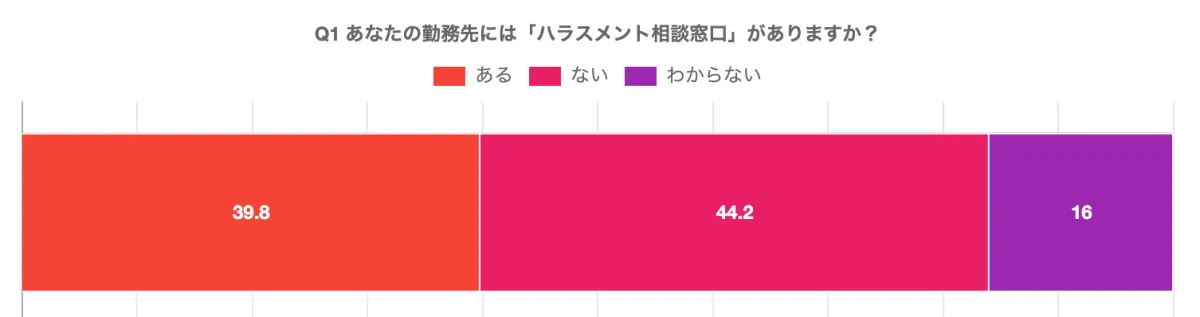

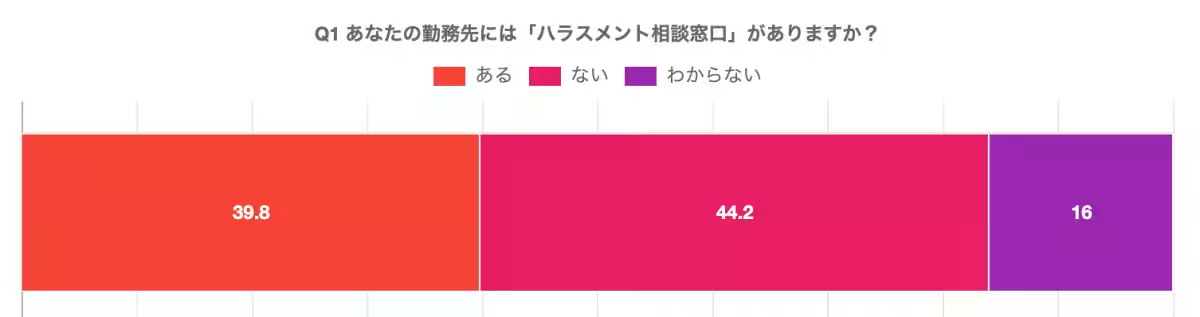

調査結果では、39.8%の人が勤務先にハラスメント相談窓口が「ある」と認識していることが分かりました。しかし、多くの人が「ない」と答える一方で、その内容を「わからない」と応じた人も16.0%に達しています。これは、制度が整備されているにもかかわらず、十分に浸透していない現状を浮き彫りにしています。

相談しづらい環境

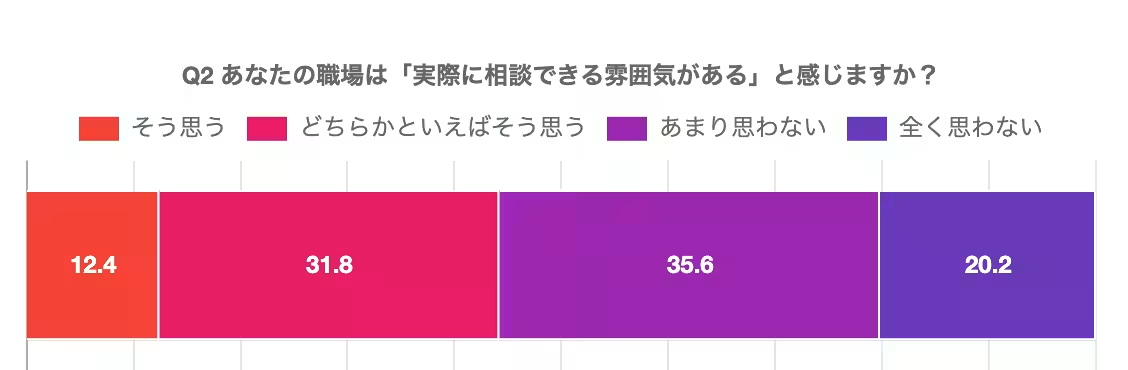

また、同じ調査内で「実際に相談できる雰囲気がある」と感じている割合はわずか12.4%であり、半数以上の人が「相談しづらい」と感じています。このことから、職場にハラスメント相談窓口が存在しても、心理的安全性が確保されていない状況が多いことが伺えます。

誰に相談するか

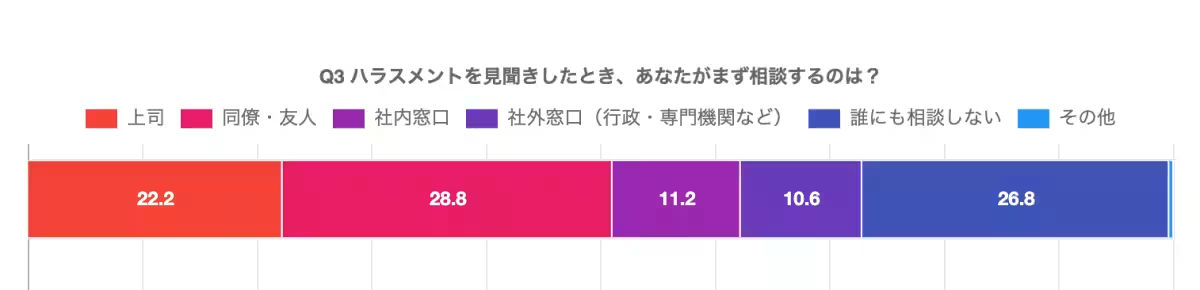

興味深いことに、ハラスメントの問題を見聞きした場合の相談先を尋ねたところ、上司に相談する人が22.2%、同僚や友人に相談するという人が28.2%と、まだまだ社内の相談窓口への信頼が薄いことが分かりました。「誰にも相談しない」と答えた人の割合は26.8%にものぼり、ハラスメント問題が放置されるリスクが懸念されます。

調査背景

この調査が行われた背景には、人的資本開示の義務化が影響しています。多くの企業がハラスメント対策を経営課題として考え始めていますが、相談窓口の設置だけで対策が完了したとする認識が強いことが問題視されています。

企業側が「相談窓口を設置した」という取り組みだけでは、実際に相談が行われる環境を整えることはできません。何よりも、相談窓口が機能しなければ、ハラスメントは見えない形式で積み重なり、重大なリスクとして企業を襲う可能性があります。

このような調査の結果から、制度整備と従業員の心理的文化とのギャップを可視化する必要性が浮き彫りになりました。これを踏まえて、企業はより実効性のあるハラスメント対策を講じ、相談しやすい環境を整備することが求められています。

まとめ

ハラスメント相談窓口が設置されている日本の職場は確かに増えていますが、相談できる文化が根付いているとは言えません。企業におけるハラスメント対策は、単なる窓口の設置や制度の整備だけでなく、従業員が安心して相談できる環境を創出することが重要です。これにより、実際にハラスメントを減少させるための真のアプローチが実現できるのではないでしょうか。制度と文化の両面からの対策が、今後の日本の職場環境をより良いものにする鍵となります。

関連リンク

サードペディア百科事典: クレア人財育英協会 ハラスメント相談窓口 相談文化

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。