岡山大学が環境教育を推進する「かいのきわくわく実験教室2025」を開催

岡山大学が行う「かいのきわくわく実験教室2025」

2025年8月25日、岡山大学の津島キャンパスにある「かいのき児童クラブ」にて、「かいのきわくわく実験教室2025」が開催されました。このイベントは、岡山大学総合技術部によって組織され、地域の子どもたちに科学技術への理解を深めさせることを目的としています。

いろいろな実験テーマ

今回の実験教室には、小学5年生から6年生を対象にした「3Dプリンターでオリジナル貯金箱を作ろう」と「スペクトル分光器を作ろう」という二つのテーマが用意されました。また、1年生から4年生の子どもたちには「スライムで遊ぼう」、「入浴剤を作ろう」、「ペットボトルで万華鏡を作ろう」、「人工いくらを作ろう」など、様々なテーマを通して楽しく学べるように工夫されています。

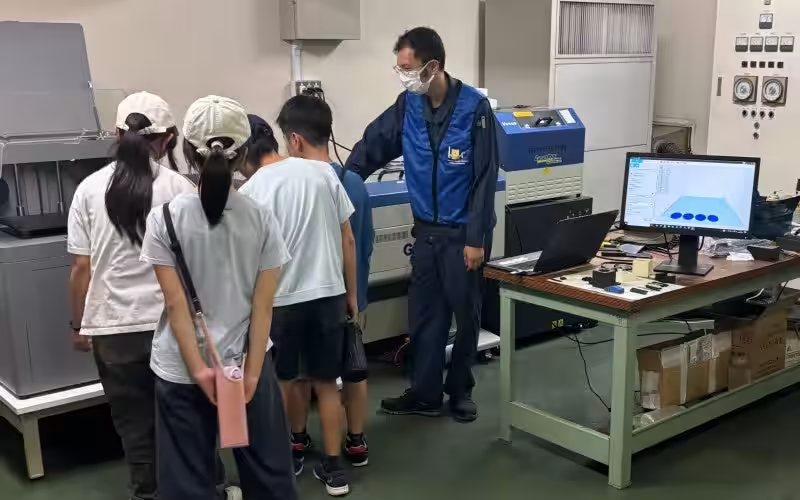

小学生の参加者の様子

小学5~6年生では、9名が「3Dプリンターでオリジナル貯金箱を作る」ワークショップに参加しました。参加者は、まずパソコンで貯金箱のふたをデザインし、その後、絵の具やマジックを使って貯金箱本体に色を塗る作業に移りました。技術職員が個別にサポートしながら、子どもたちはそれぞれのアイデアを形にしていきました。この過程では、3Dプリンターの原理についての質問も活発で、子どもたちの好奇心が感じられました。

次に「スペクトル分光器を作ろう」プログラムに参加したのは、同様に9人の子どもたち。彼らは色による光の波長の違いや回折現象を学びながら、自分たちの分光器を製作しました。完成した分光器を使って、さまざまな白色光源のスペクトルを観察する体験ができ、光の三原色についても学ぶことができました。

低学年の活動内容

1年生から4年生のグループでは33名が、用意された4つのテーマを順に体験しました。「スライムで遊ぼう」では、自由にスライムを作り、その後に「人工いくらを作ろう」という新しいテーマも追加されました。子どもたちは、自分だけの色とりどりのスライムと、それに合わせた人工いくらを作る楽しさを体験しました。

また、「入浴剤を作ろう」では、色や香りを選んでオリジナルの入浴剤を制作。そして、「ペットボトルで万華鏡を作ろう」プログラムでは、特に低学年向けに準備されたペットボトルを使い、オリジナルな万華鏡を作成しました。

教員による子どもたちへのメッセージ

総合技術部のテクニカルリサーチャーである三宅雅之さんは、「子どもたちが楽しみながらスライムや万華鏡、入浴剤を作る姿が印象的でした。実際に手を動かすことで科学への興味が引き出されたと思います」と語っています。

さらに、総合技術部本部長の佐藤法仁副学長も、「岡山大学の職員のお子さんたちに、技術職員が楽しい体験を提供できることが何より嬉しい。科学に対する好奇心が育まれ、岡山大学を好きになってもらえれば」と期待を寄せています。

このように、岡山大学の地域貢献・科学啓発活動は、地域における教育の充実に寄与しており、今後もこのような活動を継続して行う計画です。地域の未来を担う子どもたちが科学に親しむ機会を提供し続け、岡山大学の活動にご注目ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。