共働きの現実と向き合う: 意識の変化と課題を探る調査結果

共働きの現実と向き合う: 意識の変化と課題を探る調査結果

パーソルキャリアの調査機関『Job総研』が419人の社会人を対象に行った「2025年 共働き意識調査」の結果、共働きにおける見えざる格差に多くの人々が気づいていることが浮き彫りとなりました。特に、家事育児の分担において男女の意見には明確な差が見られ、現状の平等への意識が問われています。

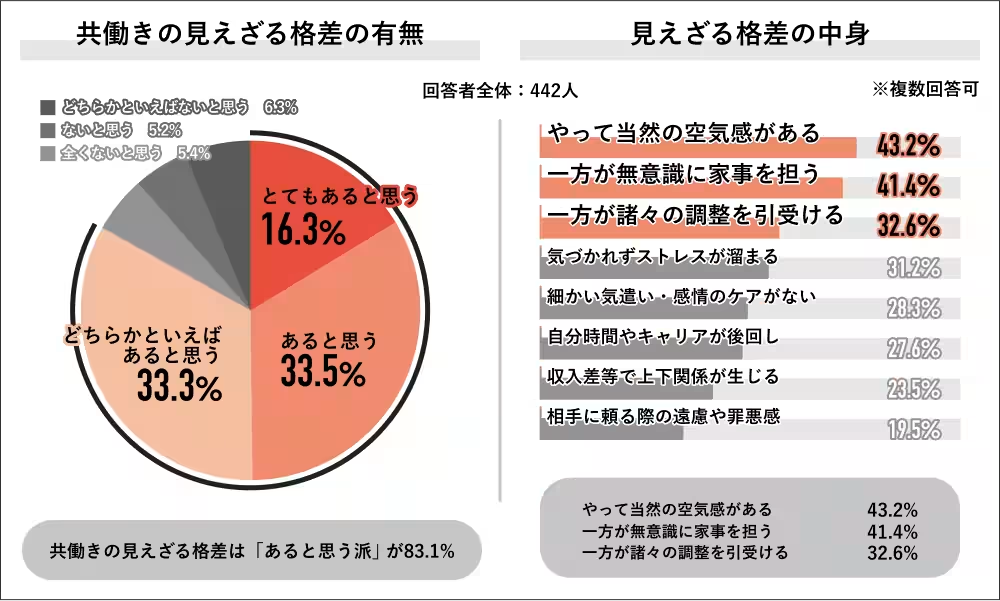

見えざる格差の実態

調査では、「共働きにおける見えざる格差がある」とする回答が83.1%を占め、特に注目すべきは「やって当然という空気感」が多数を占めている点です。この調査結果からは、無意識のうちに家事育児が特定の性に偏る構造が根深く存在していることが明らかになっています。

家事育児の意識

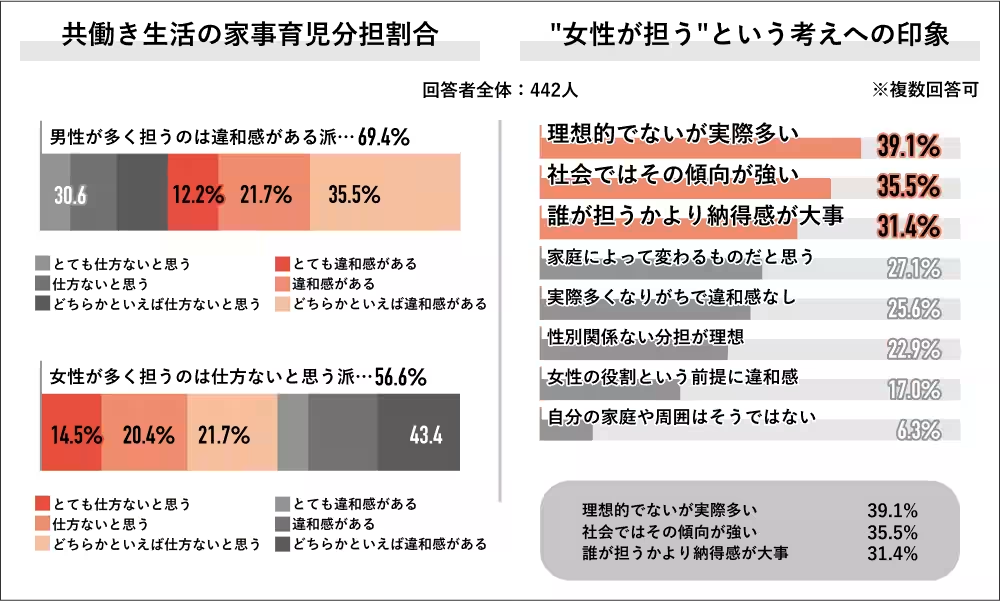

家事育児の分担についての意見も興味深いものでした。回答者の69.4%が「男性が多く担うのは違和感がある」と答え、逆に「女性が多く担うのは仕方ない」と考える人が56.6%に上ることが分かりました。このことは、家事分担に関する社会的な期待や圧力が依然として強いことを示しています。

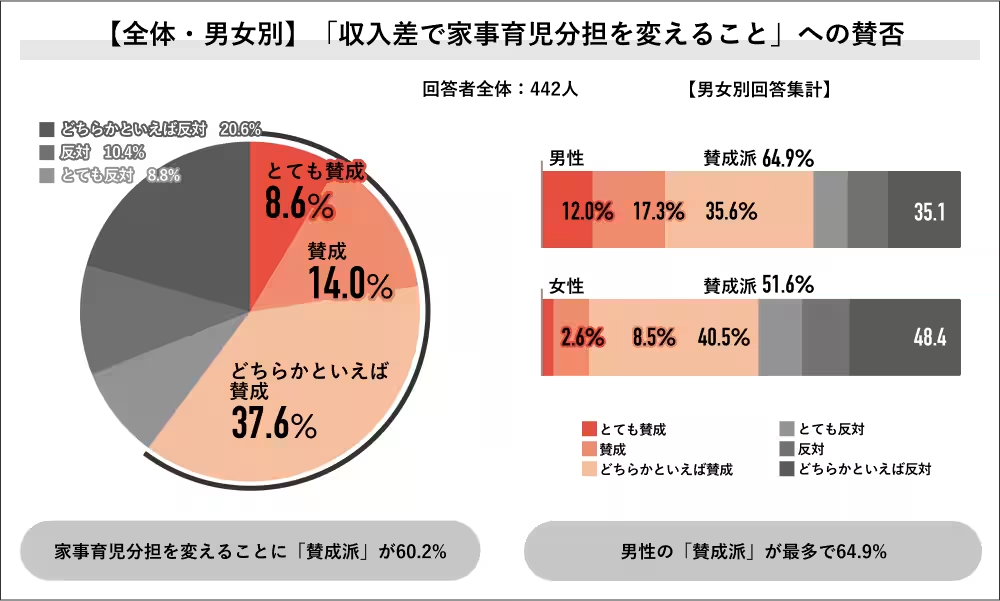

収入差と家事分担への賛否

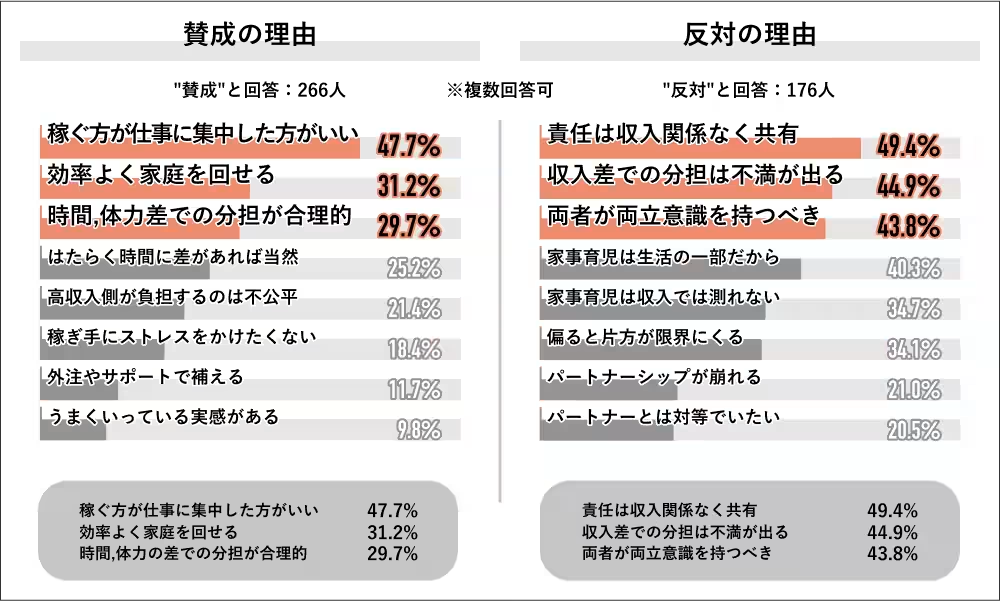

収入差が家事育児の分担に影響を及ぼすことについては、全体の60.2%が賛成しましたが、女性の賛成派は男性に比べて少数派です。賛成者には「稼ぐ方が家庭を支えやすい」とする意見が多く、反対派からは「責任は収入に関係なく共有すべき」といった声が上がっています。このように、性別による意識の違いが明らかになったことは非常に重要です。

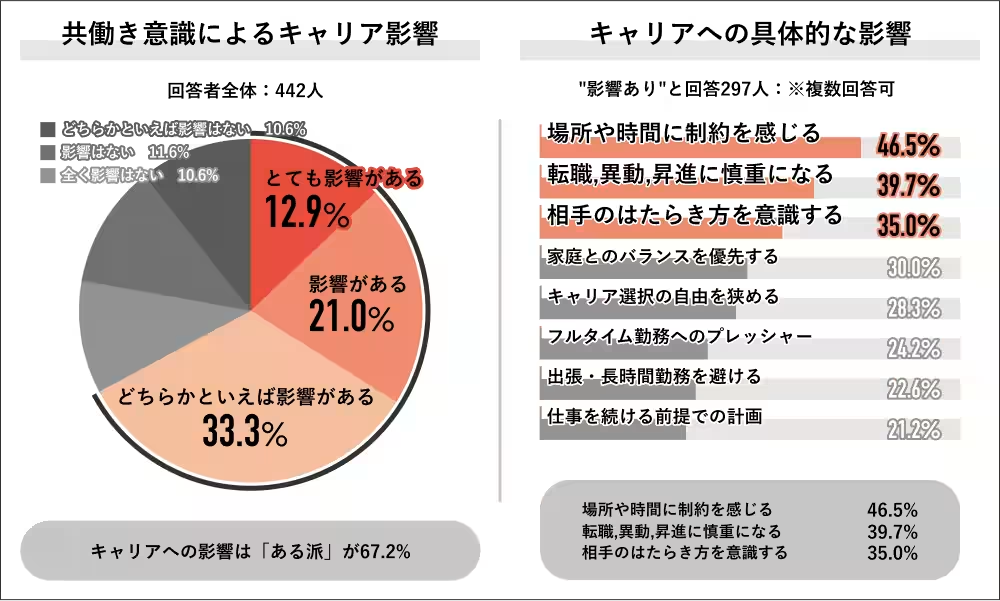

キャリアへの影響

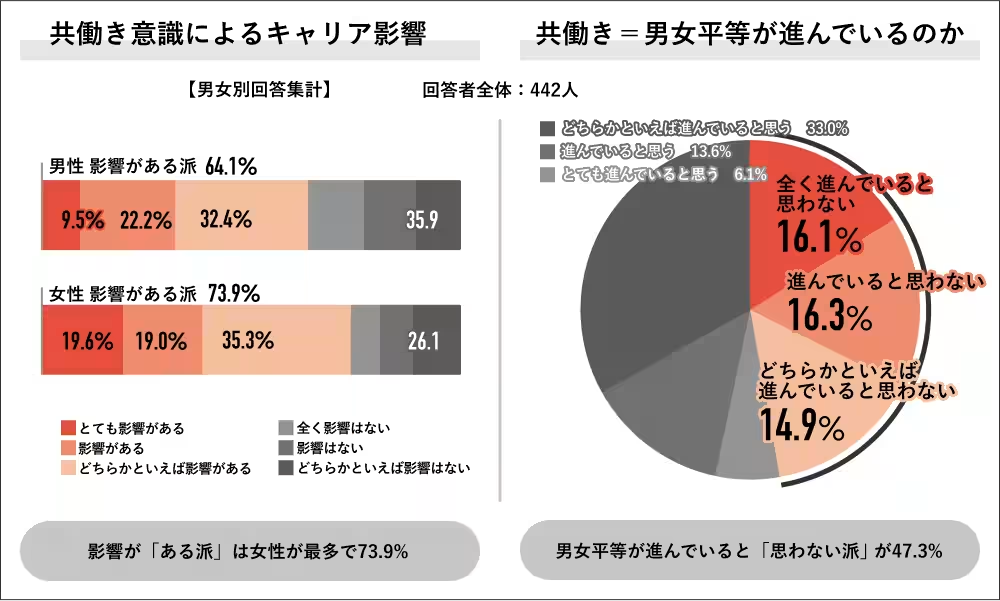

共働きが自身のキャリア選択に与える影響についても調査しました。67.2%が影響を感じており、その理由として「はたらく場所や時間に制約を感じる」「転職・昇進に慎重になる」といった意見が寄せられています。女性の64.1%が影響を強く感じている点も、女性の社会進出が進む現代においては見逃せないポイントです。

性別による役割期待

調査結果からは、共働きが一般的になった現代においても、依然として性別による役割期待や業務の偏りが見受けられることが分かります。ほとんどの回答者が「共働き=男女平等」とは思っていないと回答しており、半数以上が家事育児に関する平等な分担が実現していないと感じていることが明らかになりました。

まとめ

「共働き」に関する意識調査から見えてきたのは、男女間の意識の差や家庭内での役割の固定化が未だに存在するという現実です。共働きが当たり前となった今、個々の家庭内で合理的な分担を目指すためには、表面的な平等を超えて、自分たちの家庭に合った適切な分担方法を模索することが求められているのです。『Job総研』は今後も、はたらき方に関連する様々な調査を続けることで、より良い未来を目指していきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。