日本における子どもの幸福度と保護者の意識調査から見える現実

日本における子どもの幸福度と保護者の意識調査から見える現実

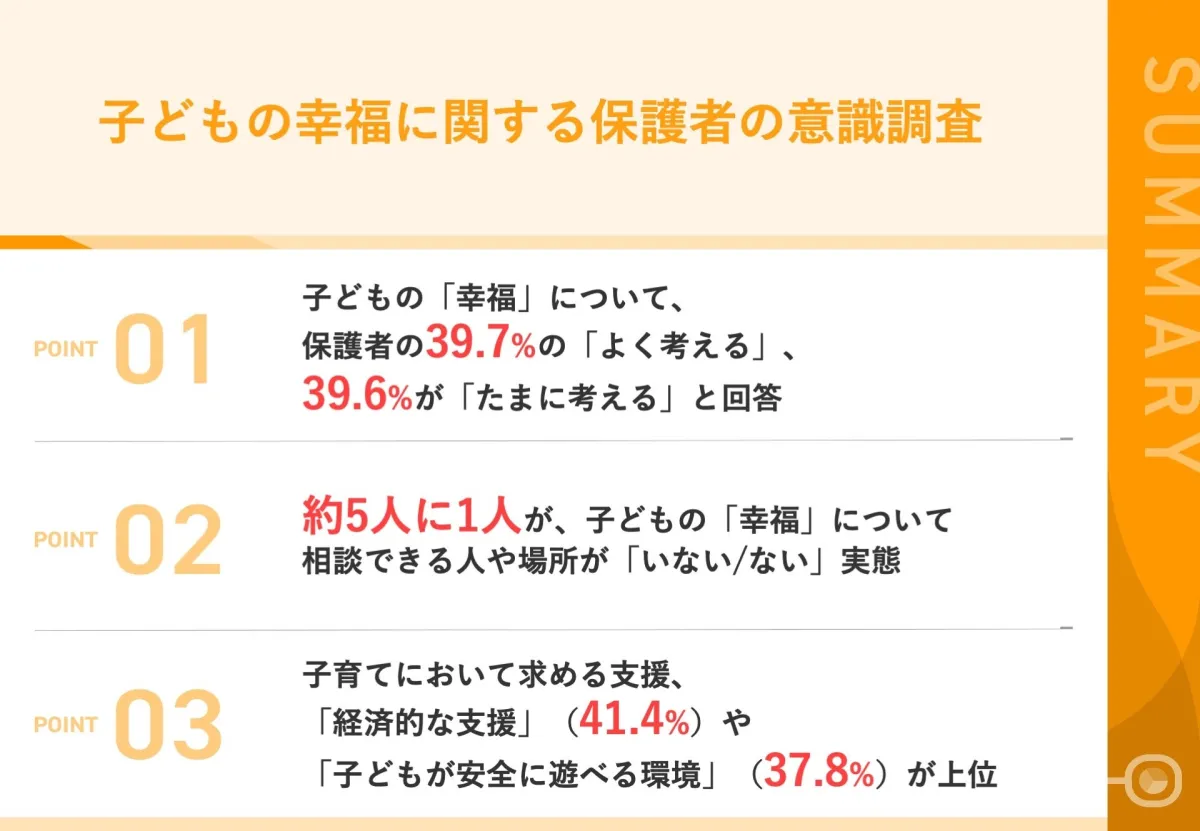

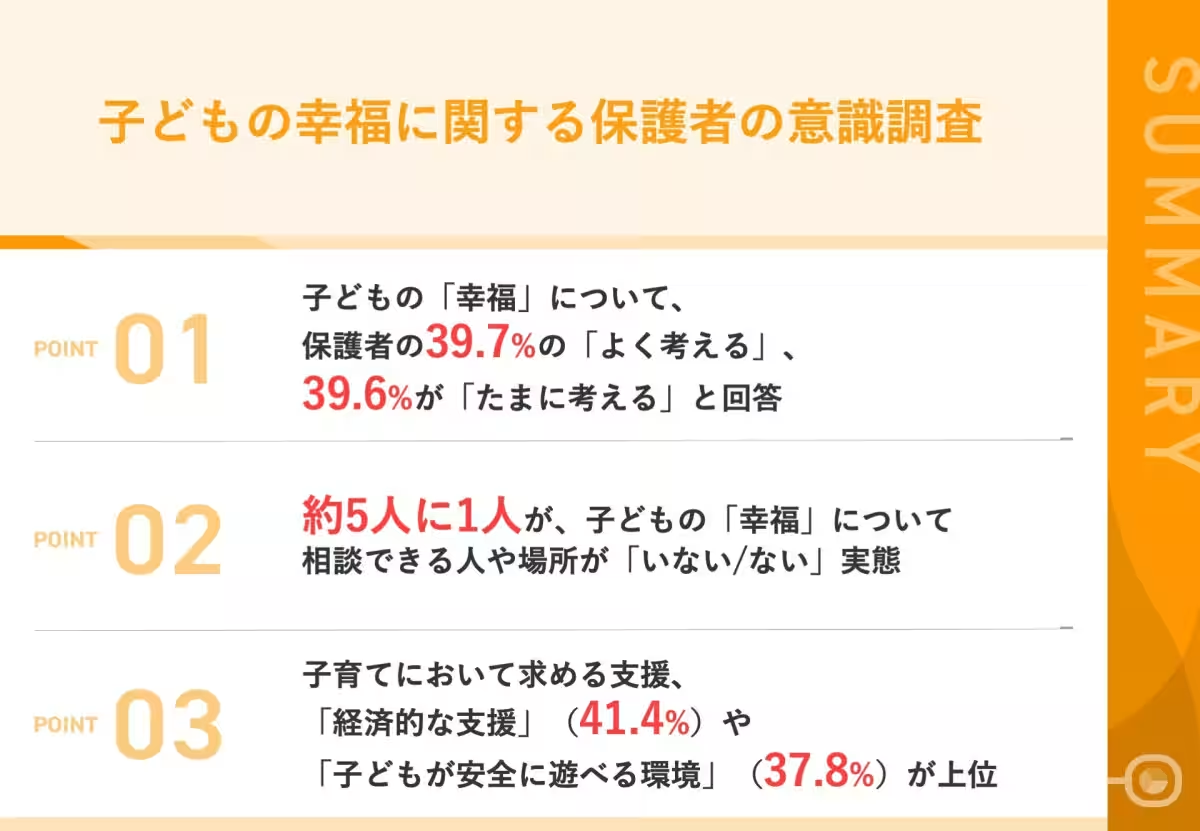

近年、子どもたちの「幸福」というテーマが注目されています。株式会社明日香が実施した、0歳から15歳の子どもを持つ保護者を対象とした意識調査からは、子どもに関する幸福の定義や社会的な課題が浮かび上がっています。調査は111名の保護者を対象に行われ、結果がさまざまな側面で示されました。

子どもについて考える時間

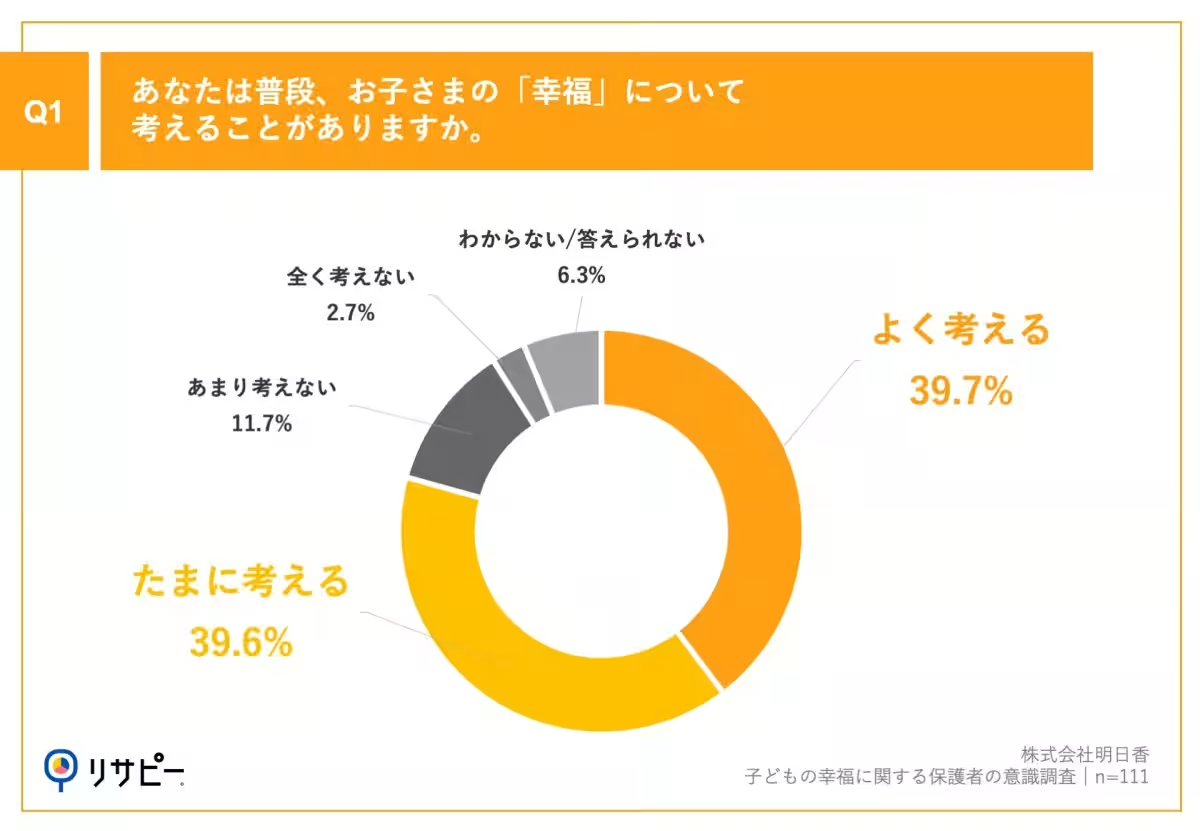

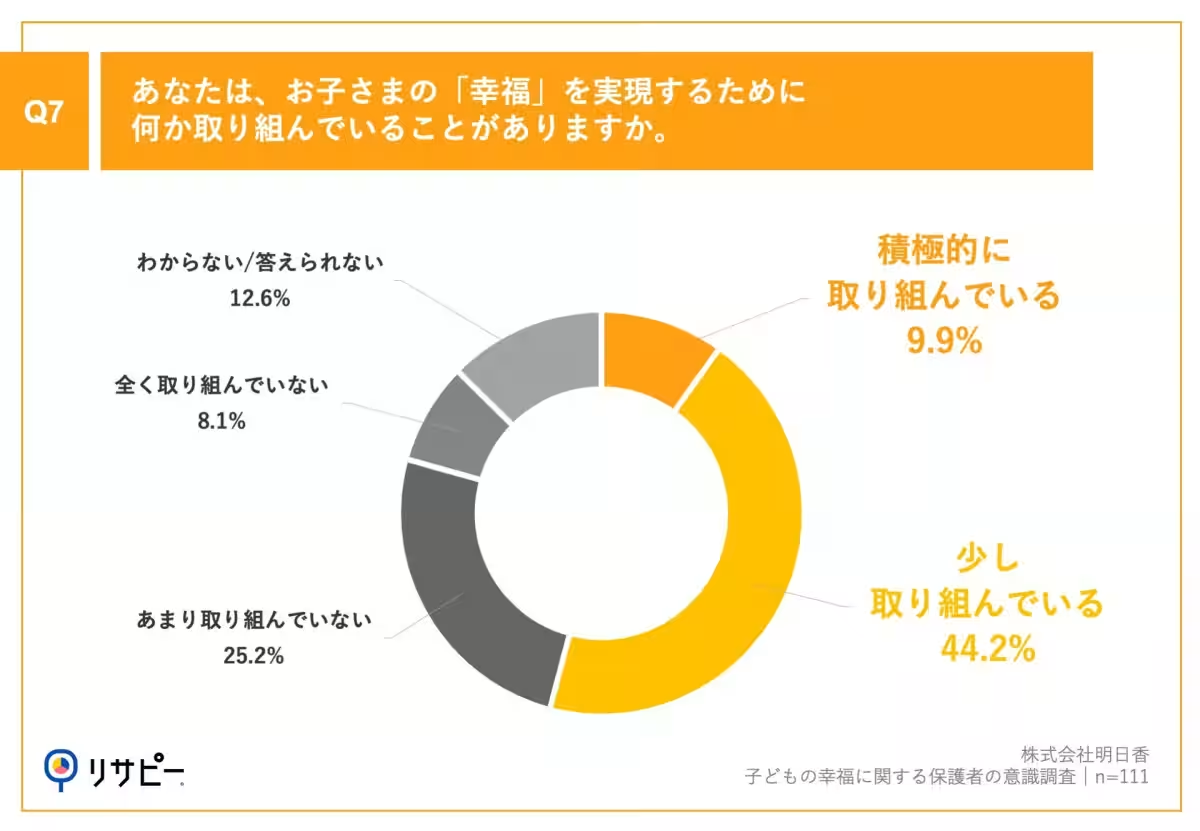

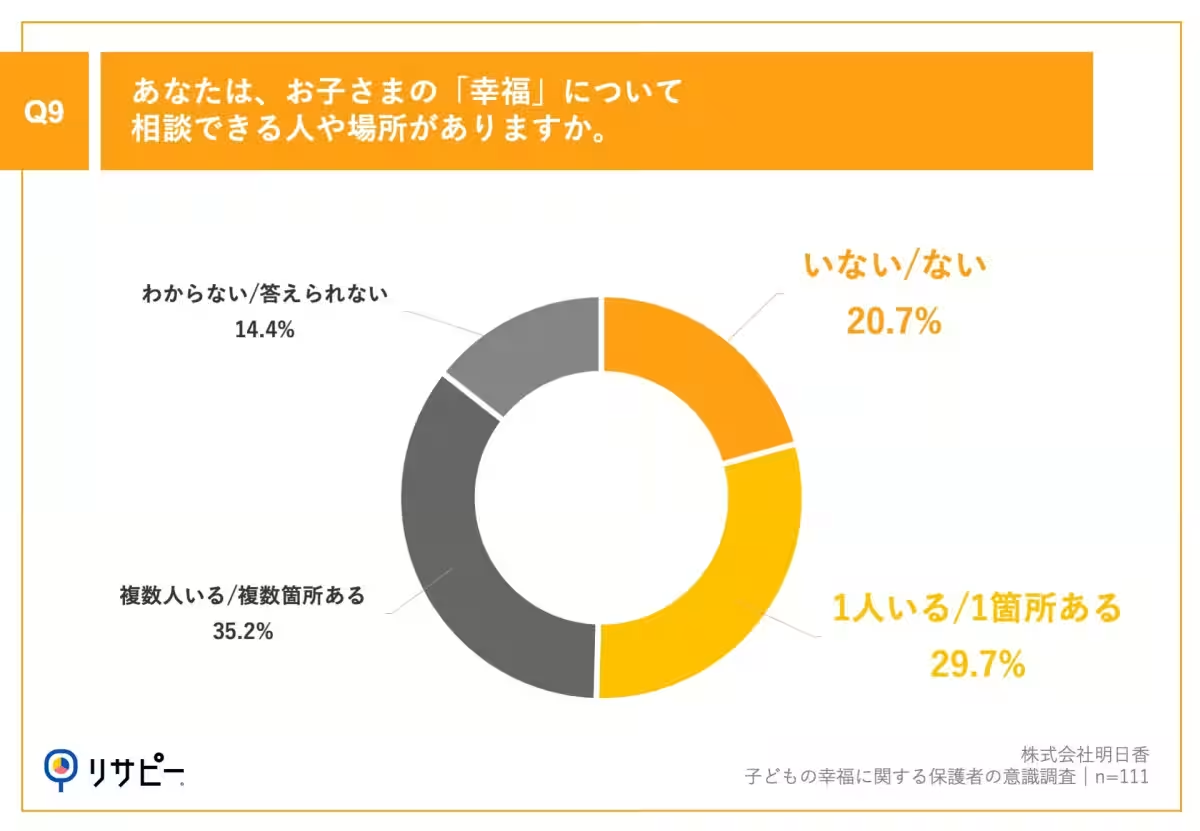

調査によると、39.7%の保護者が「よく考える」と回答した一方、39.6%は「たまに考える」とのこと。これだけ多くの保護者が子どもの幸福について思案していることがわかりましたが、依然として時間が限られています。その中でも約5人に1人(20.7%)は、「幸福」について相談できる場所や人がいないという現状も指摘されています。これは、日々の忙しさに追われ、自分たちの感情に向き合う余裕を持てていないことを物語っています。

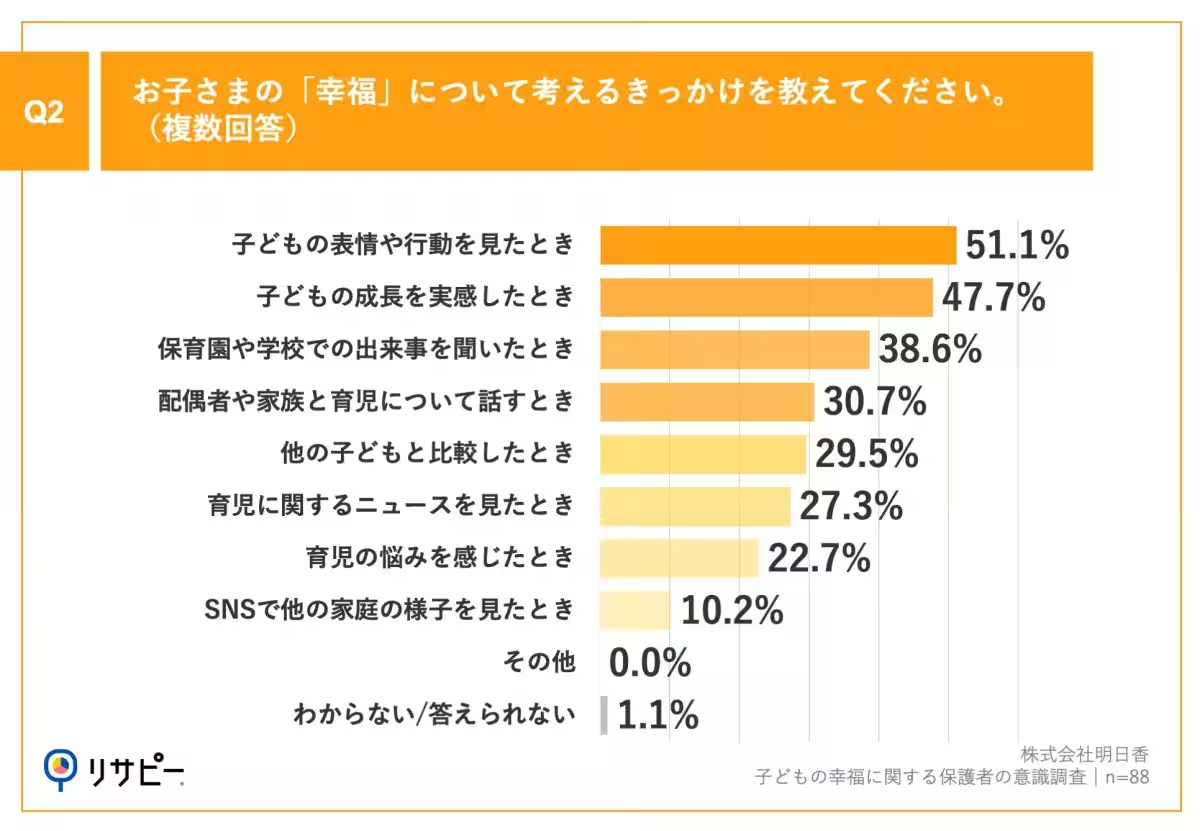

幸福を考えるきっかけ

保護者が子どもの幸福に目を向けるきっかけとして最も多かったのは「子どもの表情や行動を見たとき」で51.1%、次いで「子どもの成長を実感したとき」が47.7%という回答が寄せられました。保護者が自らの体験を通じて子どもの幸福を測る姿勢が反映されています。

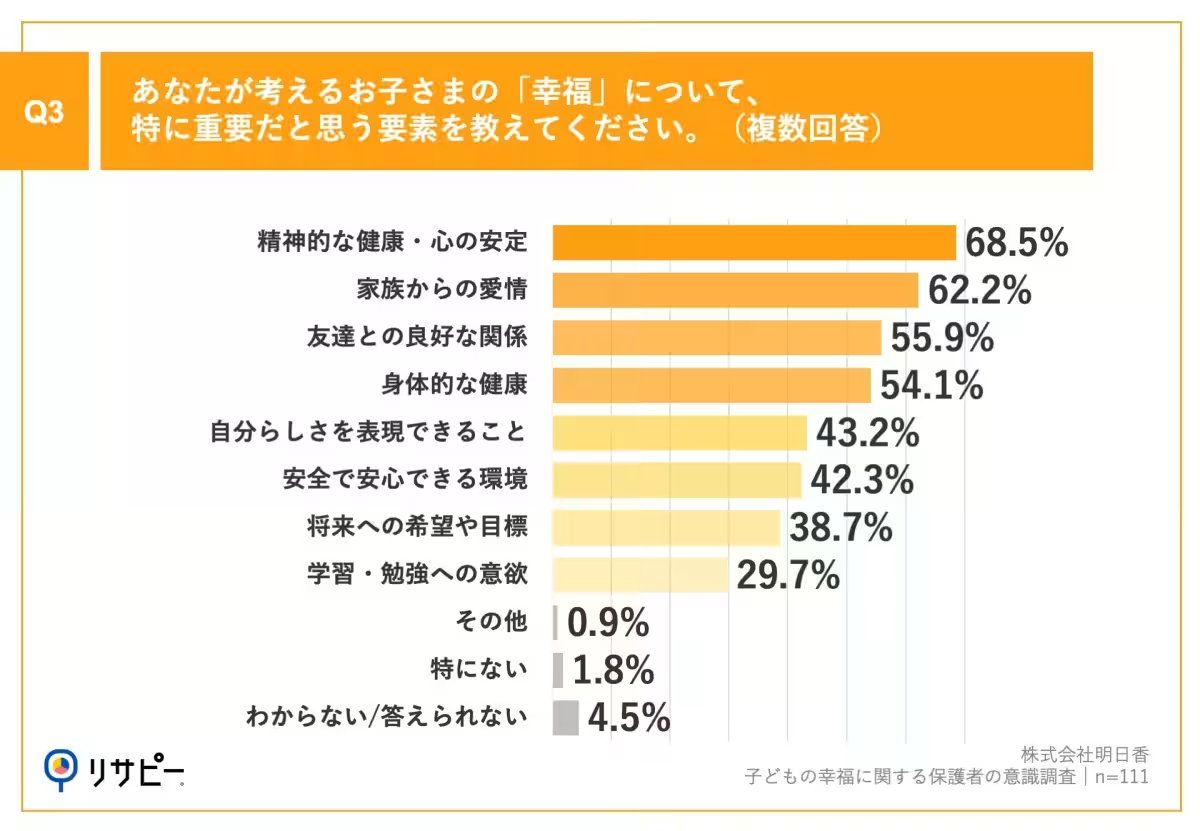

幸福に必要な要素とは

さらに、子どもの幸福において特に大事な要素として挙げられたのが「精神的な健康・心の安定」で68.5%、次いで「家族からの愛情」および「友達との良好な関係」がそれぞれ62.2%と55.9%で続きました。意外にも「身体的な健康」を抜いて「精神的な健康」が最上位に位置付けられたことは、子育ての現実における課題を浮き彫りにしています。

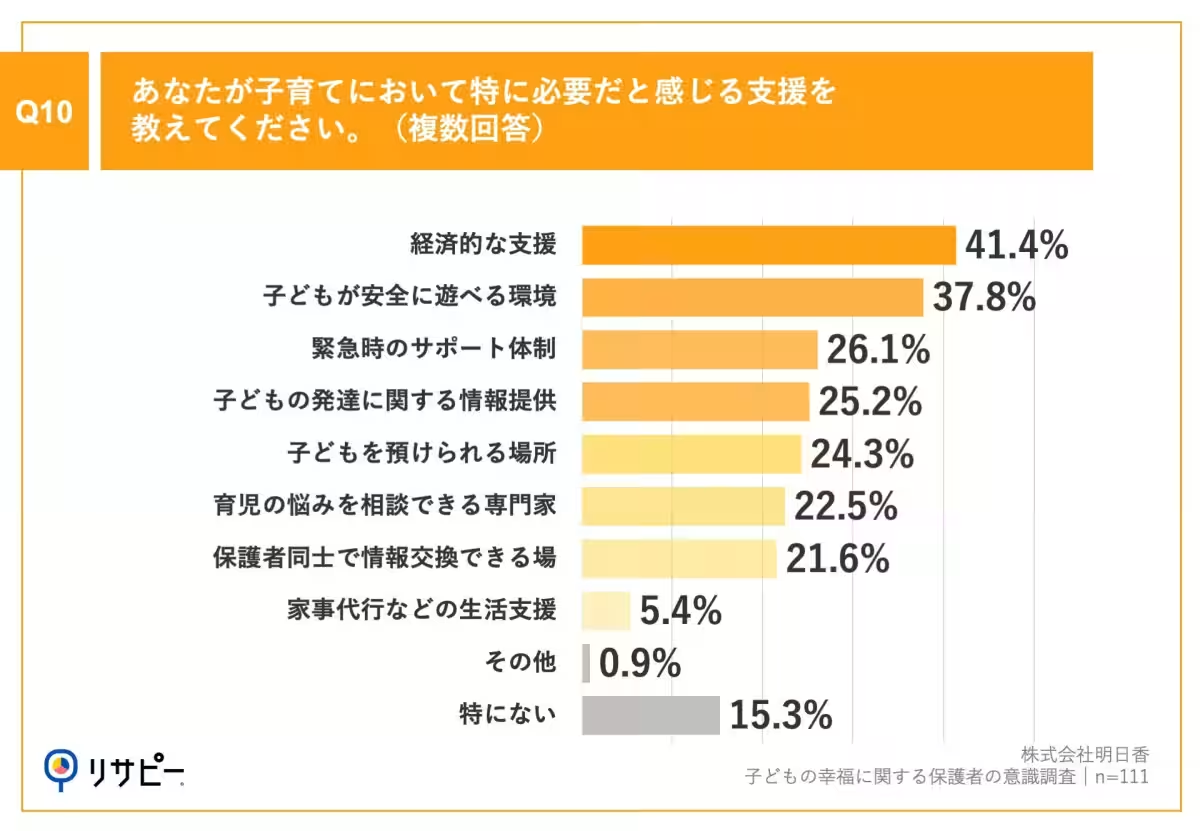

経済的支援の重要性

また、保護者たちが子育てにおいて特に必要と感じている支援項目には「経済的な支援」(41.4%)や「子どもが安全に遊べる環境」(37.8%)が挙げられました。これは、経済的な負担が子育てを圧迫していることを示すものと言えるでしょう。実際の調査結果の基に見えてくる、保護者たちの本音があります。

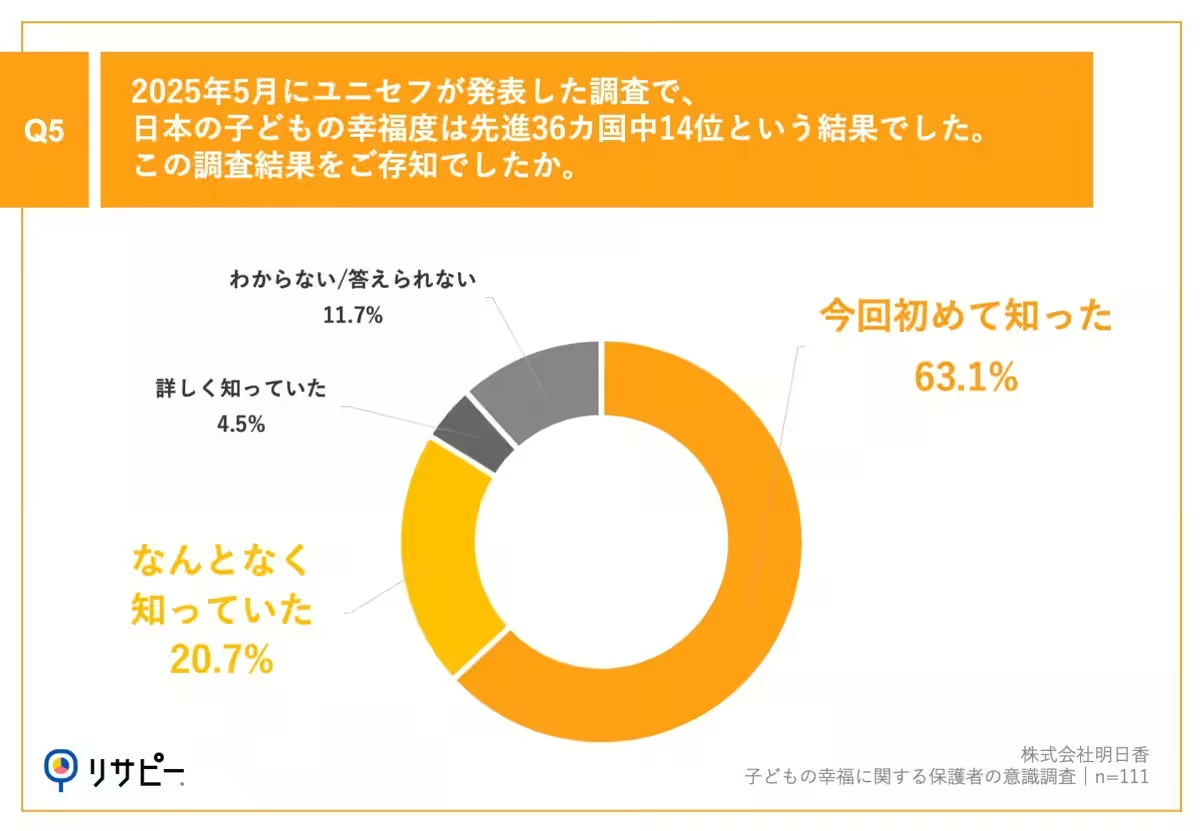

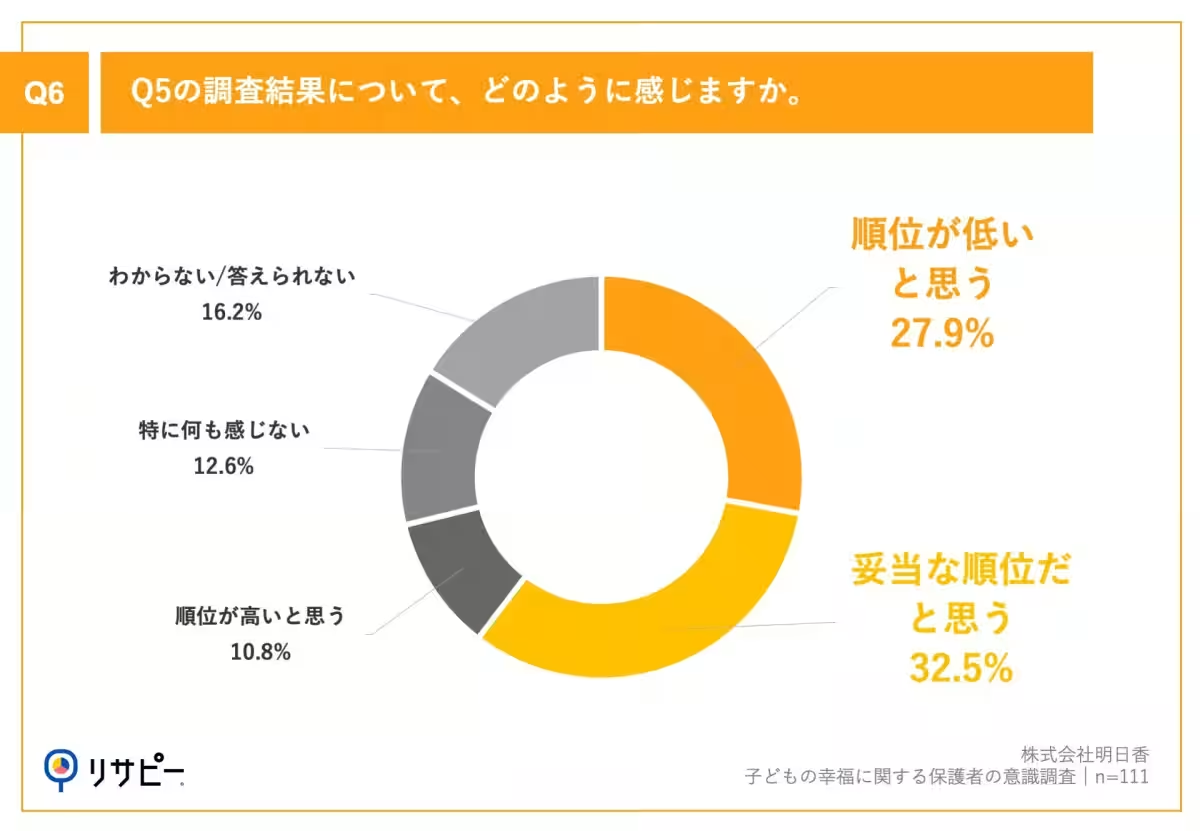

幸福度の低さについて

ユニセフの調査によると、日本の子どもたちの幸福度は先進36カ国中14位となっており、この結果に「初めて知った」とする保護者が63.1%に上りました。この数字もまた驚くべきものですが、保護者たちが具体的な状況を理解しているかは一つの問いだと言えます。

まとめ

様々な調査結果から見えるように、日本における子どもの幸福は単なる個人の問題に留まらず、家庭全体や社会全体の問題であることが明らかになっています。子どもたちが本当に幸せを感じるためには、保護者たちがアプローチできる環境の整備が必要です。経済的支援や喜びを共有できるコミュニティを作ることで、子どもたちの未来はより明るくなるでしょう。今、私たちに求められるのは、保護者も安らぎを持ち、子どもたちも笑顔でいるために必要な支援を整えることなのです。

そうした取り組みが進むことで、未来の子どもたちがより良い環境で育ち、心豊かな人生を送ることができるようになることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。