「JFA女子サッカーデー」で語る女性のサッカー普及のカギとは

「JFA女子サッカーデー」で語る女性のサッカー普及のカギとは

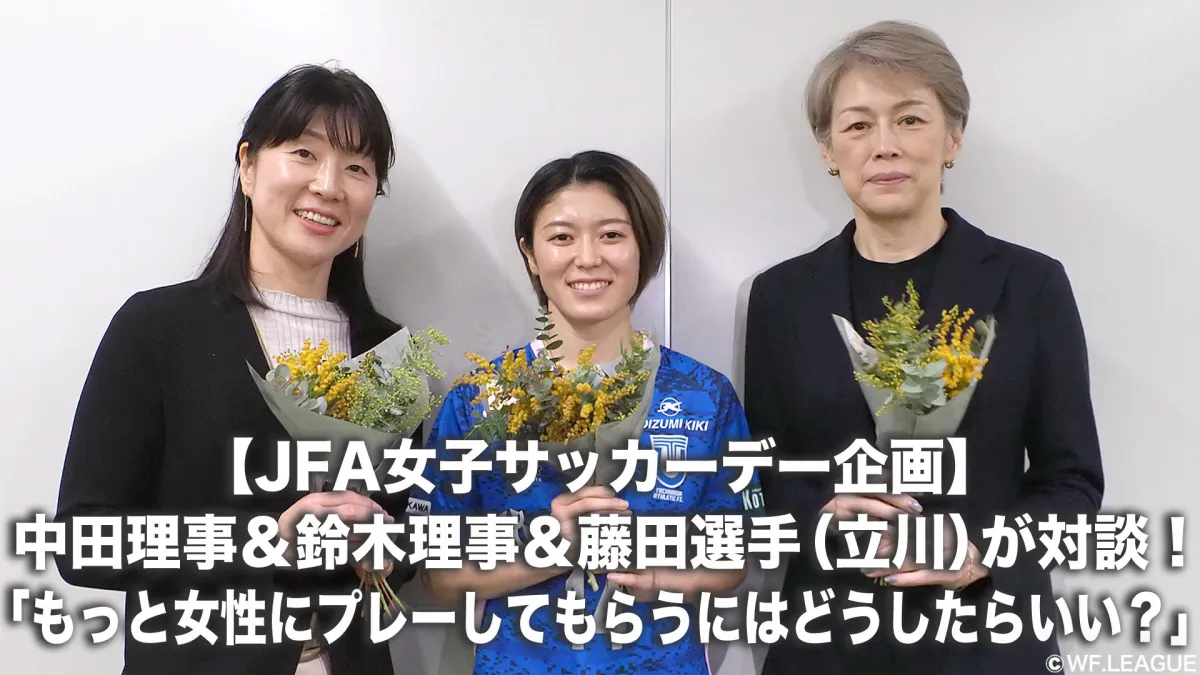

毎年、3月8日は「JFA女子サッカーデー」として、日本国内の女子サッカーとフットサルの普及が奨励されています。今期のテーマは「女子サッカーの普及」。この重要な日に関連して、女子サッカー理事の中田久美さん、鈴木万紀子さん、そして立川アスレティックFCレディースの藤田実桜選手による対談が行われました。ここでは、もっと女性にサッカーを楽しんでもらうにはどうすれば良いのかを掘り下げます。

女性の競技人口の現状

日本のフットサル・サッカーの競技人口は非常に偏っていて、男性229万人に対して女性はわずか50万人というデータがあります。この差の背景には何があるのでしょうか?

藤田選手は、かつて自分が男子チームでプレーしていたものの、女子チームの数が少なかったことを振り返ります。「私自身が女子サッカーに目を向けたのは、周りにサッカーをしている友人が少なかったから」と彼女は言います。この状況の一因には、女子には「女子らしさ」という固定観念が影響しているのかもしれません。

バレーボールとサッカーの違い

興味深いことに、バレーボールでは女性の競技人口が男性の2倍にも達しています。「バレーボールは女性らしいというイメージが強く、家庭環境の影響も大きいのでは」と中田理事は指摘します。彼女自身も母親の影響でバレーボールに親しむようになったと語っています。これは、サッカーとは対照的な要素と言えるでしょう。

競技人口増加への提案

藤田選手や鈴木理事によると、女性にフットサルやサッカーを推進するためには、まず「スポーツの楽しさ」を体感できる機会が必要です。中田理事は、フットサルやバスケットボールなど、他の室内競技と連携したイベントを提案します。その中で多様なスポーツを楽しむことで、女子サッカーへの関心が高まると考えられています。

また、鈴木理事は「憧れる選手の存在が重要で、代表選手が実際に女子サッカーの楽しさを伝える動画を発信することで、関心を引き寄せられるかもしれない」と強調します。

具体的な施策

藤田選手は、具体的に次の3つの施策を提案します:

1. 幼少期からのサッカー体験:サッカーとフットサルの触れ合いを増やし、子供たちが自然と好きになる環境を作る。

2. ママさんフットサル:子供が活動する中で、母親たちも楽しむことができる機会を提供する。

3. プロ選手の魅力発信:日本代表やトップリーグの選手のプレーをもっと見る機会を増やし、夢を持てるようにする。

これらが実現することで、女子サッカーの競技人口が増え、より多くの女性がフットサルやサッカーを楽しむようになることが期待されています。

次回は、「史上初開催の女子ワールドカップを目指して」に焦点を当て、女子サッカーの未来について語ります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。