次世代光デバイスの発展へ!一次元ペロブスカイト結晶が生み出す光起電力の革新

次世代光デバイスの発展に寄与する一次元ペロブスカイト結晶

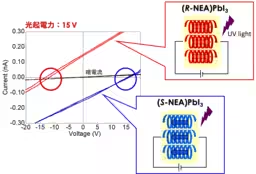

2025年3月3日、早稲田大学理工学術院の石井あゆみ准教授を中心とする研究チームが、一次元らせん構造のペロブスカイト結晶を用いた新たな光起電力デバイスの成果を発表しました。この発表は、従来の三次元ペロブスカイトの10倍以上の電圧を発生させるという驚くべきもので、次世代の光デバイスに向けた大きな一歩となります。

研究の背景と目的

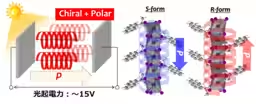

今回の研究では、ハロゲン化鉛ペロブスカイトの一次元らせん構造を有機キラル分子と特別な結晶成長法を用いて制御する手法が開発されました。このアプローチにより、従来の太陽電池や光センサーに比べて、15Vを超える巨大な光起電力が発現されることに成功しました。これまでの三次元半導体では味わえなかった、低次元構造に特有の物理現象が観察されるようになり、多くの期待が寄せられています。

三次元とは異なる特異な物理現象

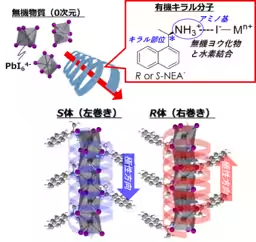

低次元構造の無機結晶は、空間反転対称性の破れにより、特異な物理現象が発生することが知られています。この特性は、強いスピン軌道相互作用を持つ重原子系においても見受けられ、次世代半導体材料としての大きな可能性を示唆しています。これにより、バルク光起電力効果が利用できることから、発電の効率向上を期待されています。

新しい製造手法の発見

研究者たちは、有機分子のキラル構造を活用し、一次元らせん構造を持つハロゲン化鉛ペロブスカイトの材料を生成する手法を確立しました。特に、P2₁2₁2₁という対称性の結晶構造を持つことで、極性を強化し、電圧の出力を向上させることに成功したのです。この新手法は、研究の自由度を高め、光電子デバイスの設計に新たな可能性をもたらします。

将来的なビジョン

この一次元ペロブスカイト結晶は、円偏光を効果的に検出する能力を持ち、高感度の光センサーや光発電デバイスへの応用が期待されています。また、スピントロニクス分野への展開も視野に入れており、再生可能エネルギーの進展に寄与することが見込まれています。

課題と今後の展望

ただし、現在の光起電力の出力が小さく、実用的な製品化にはさらなる効率向上が必要です。低い光伝導性や大きなバンドギャップを克服することで、次世代のデバイスとしての可能性をさらに広げていく必要があります。今後も研究が進展することで、様々な産業分野において大きな影響を与えることが期待されています。

まとめ

この研究は、一次元ペロブスカイト結晶の特異な物理特性を利用し、次世代光デバイスの特性を向上させる可能性を示しており、新しい市場を創出する一助となることでしょう。

研究成果の詳細は、ドイツ化学会が発行する『Angewandte Chemie International Edition』で確認できます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。