岡山理科大学との連携で次世代SPS装置の開発が進行中

スペースシードホールディングスが次世代SPS装置の研究開発を開始

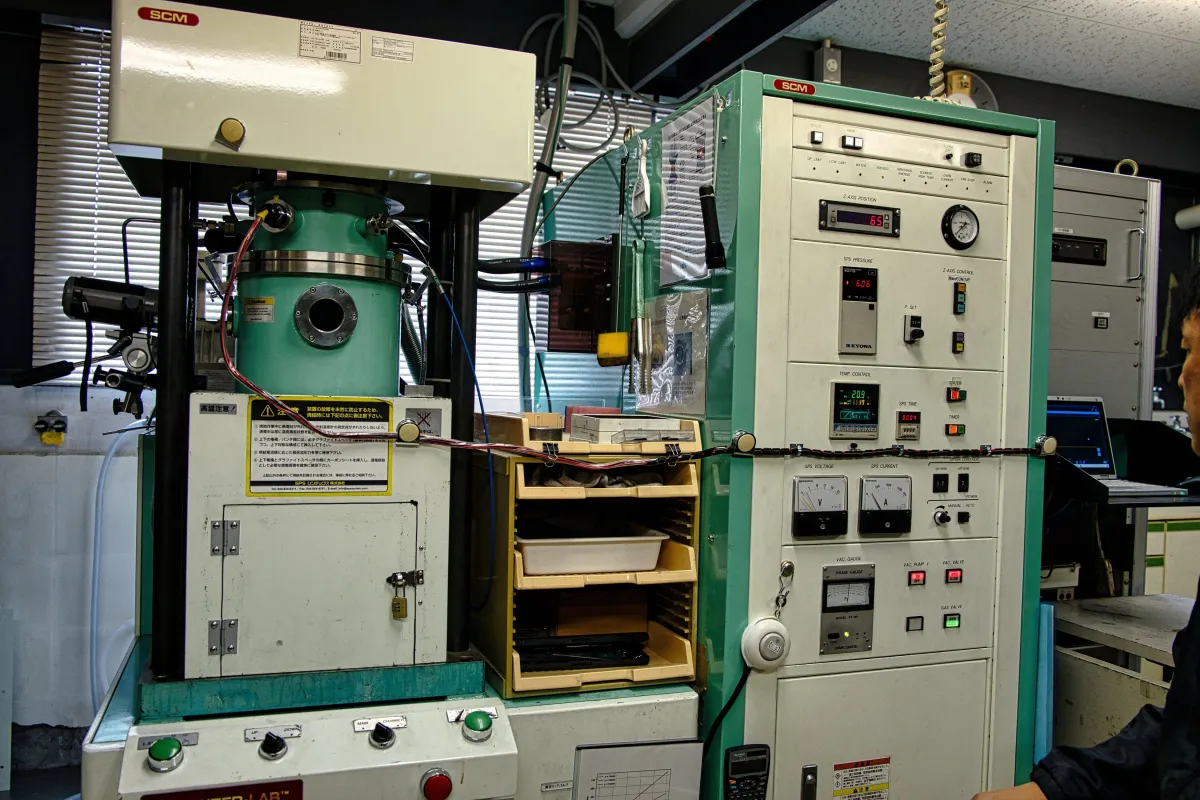

スペースシードホールディングス株式会社(以下、スペースシード)は、岡山理科大学との提携により、次世代のSPS(Spark Plasma Sintering)装置の研究開発に乗り出しました。この取り組みは、2025年3月に特許出願を完了した今後の材料合成の可能性を大きく広げる技術を基にしており、同社が目指す新しい材料の創製に関する基礎研究を精力的に進めます。

SPS技術とその課題とは

SPS技術は、短時間で低温の環境下で粉末材料の焼結を行うことができるプロセスとして、最近特に注目を集めています。特に、ナノ構造の制御や非平衡状態での材料創製において、さまざまな分野での活用が期待されています。しかし、従来のSPS装置には制約が存在し、最大でも0.5 GPaという加圧力の限界があり、新しい材料の探索や難焼結材料の合成には物理的な限界がありました。

また、ベルト型の高圧合成法は、高コストや大型化の問題が抱えており、極限環境での合成と精密な加熱制御の両立が求められていました。

新技術による革新

これに対抗するため、スペースシードは岡山理科大学の森嘉久教授と協力し、次世代SPS装置における特許取得を目指しています。この新技術では、10GPaという超高圧領域での焼結を可能にするための革新的なアンビルセル構造を採用しています。

このアンビルセルは、高圧合成・物性測定を目指して開発された技術で、硬質のアンビルで試料を圧縮し、高い圧力を均一にかけることができる特徴があります。これにより、従来の高圧合成法にない新しいアプローチでの材料創製が期待されます。

プロジェクトの特徴と可能性

本プロジェクトでは、次世代SPS装置が持つ様々な特徴が強調されています。具体的には、以下のような点が挙げられます:

- - 最大10GPaの静水圧での放電焼結が可能(従来を上回る加圧力)

- - 微小試料(直径10mm以下)の焼結

- - 高い再現性での相転移合成

- - モジュール化及び卓上化による分散型研究の促進

- - 高温対応のための導電ルート制御や合理的な設計

これらの革新的な特徴により、様々な未踏の材料に対する合成の可能性が開かれると期待されています。特に、ナノ多結晶ダイヤモンドや高度な耐熱性セラミックスのような高性能材料の合成に寄与することが予測されています。

将来の展望と社会実装

この新しい装置が実現すれば、電解質や次世代バッテリー材料などの新しい材料の社会実装と商業化が進む可能性があります。さらに、GAPファンドなどを利用した大学発スタートアップとしての事業化や、装置のライセンシング、受託の焼結事業、材料ライブラリーサービスなど、多角的な展開を目指しています。

今後の計画としては、Palm型アンビルを搭載した超高圧セルの初期プロトタイピングや性能評価を実施し、これを基に実材料を用いた合成試験を進める予定です。さらに、国内外の学会での発表を通じてこの研究成果を広めていき、SPS技術におけるグローバルなリーダーとしての地位を確立していくことを目指します。

スペースシードホールディングスの取り組みは、宇宙技術の分野を超えて深い科学的な応用を模索しており、今後の進展から目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。