生物進化の新たな扉を開く!触手冠動物の系統学研究

触手冠動物の進化に関する新たな研究結果

動物進化の系統を解明することは、生物学の中で長い間の課題の一つです。最近、中央研究院生物多様性研究センターのルオ・イージュン博士や岡山大学の濱田麻友子教授、東京大学の遠藤一佳教授らの研究チームが、触手冠動物の一種であるホウキムシのゲノム解析を進め、動物の進化における重要な発見をしました。

ゲノム解析の意義

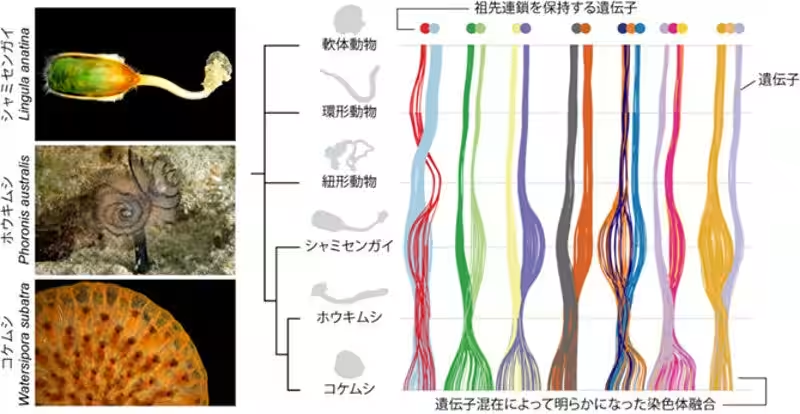

この研究では、ホウキムシのゲノムを染色体レベルで初めて解読しました。これにより、触手冠動物(Lophophorata)と呼ばれる生物群の単系統性が確かめられました。これまでの100年間にわたった系統分類上の論争に決着がついたのです。

触手冠動物は、箒虫動物、腕足動物、外肛動物の3つの主なグループから構成されており、これらの生物がどのように進化してきたのかを解明することが、長らく生物学者たちの研究対象となっていました。ゲノム比較解析によって、これらの生物が共通の祖先を持つことが明らかになり、具体的な進化の道筋が浮かび上がってきました。

触手冠の役割

さらに、トランスクリプトーム比較を通じて、触手冠動物に特有の構造である「触手冠」が、これらの3つのグループにおける共通の相同器官であることが示されました。これは、動物の進化における形態の変化を理解する上で重要な情報です。

今後の展望

本研究の成果は、動物進化の理解を深めるための新たなアプローチとして、ゲノム構造の比較が有効であることを示しています。今後、この手法がさまざまな動物群にも適用されることで、さらなる進化系譜の解明が期待されます。これにより、生物多様性についての理解が一層進むことでしょう。

研究メンバーからの声

濱田麻友子教授は、研究のスタート地点について次のように述べています。「牛窓でのホウキムシ採集時、波が強く、今日はもうダメかもしれないと思ったのですが、技術専門職員のおかげでホウキムシを採取できたのが、この研究の出発点です。」

このように、研究者たちの粘り強い努力が新たな発見を生み出しました。彼らは今後も国際的な連携を深め、動物進化の研究をさらに推進していく考えです。

論文概要

この研究成果は、2025年11月8日付けで米国の科学雑誌「Current Biology」に掲載されました。研究に参加したメンバーたちによる論文では、ホウキムシのゲノムがどのように触手冠動物群の進化を支持するものなのかが詳細に述べられています。

この研究は、動物の系統分類や進化の理解における重要な一歩であり、今後の生物学の進展に大きく寄与することが期待されています。これらの成果を基に、新たな生物学の扉が開かれることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。