次世代電子デバイスへの道を開く!ヘテロ金属ナノシートの革新技術発表

未来の電子デバイスを支える革新技術

近年、東京理科大学の研究チームが発表したヘテロ金属配位ナノシートのインク化技術が、次世代の電子デバイスや水素発生触媒などへの応用に期待が寄せられています。この技術により、画期的な配位ナノシートを大量生産し、機器の設計や製造プロセスに革命をもたらす可能性が開かれました。

研究の背景と目的

ナノシートは、金属イオンと有機分子との結合によって形成される二次元材料で、その複雑な構造と特異な性質から、エネルギー貯蔵や電子デバイス、触媒としての可能性が注目されているものです。しかし、従来の合成方法では、得られる素材は薄膜や粉体に限られ、これが加工の難しさをもたらしていました。

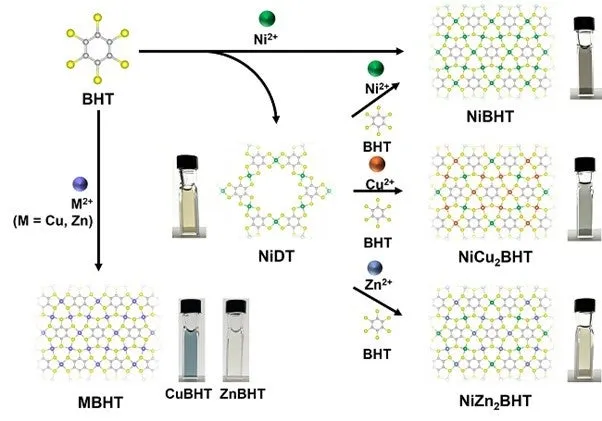

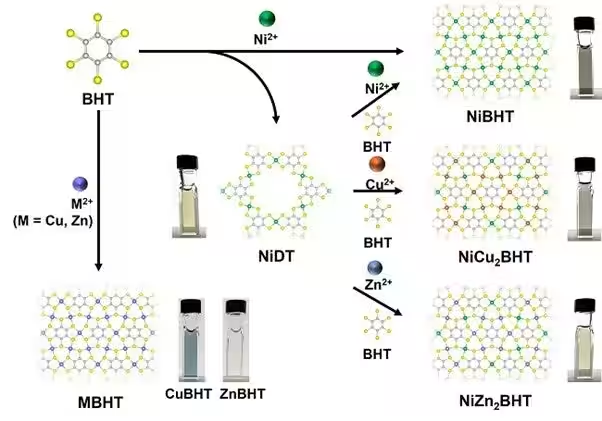

東京理科大学の研究グループは、この課題を解決するために、ベンゼンヘキサチオール(BHT)に2種類の金属イオンを反応させる手法を開発。これにより、ヘテロ金属配位ナノシートをインク化することに成功しました。

新しい合成技術の詳細

本研究では、研究推進機構の西原寛教授や伊藤実祐氏らが推進するもと、多様な金属を含むナノシートの合成が試みられました。具体的には、金属イオンとBHTのモル比を調整し、単一相内での反応を最適化することで、ポリマーを構築しました。

この技術により、印刷技術を使ったナノシートの製造が可能となるため、柔軟で軽量な電子デバイスを効率的に生産する道が開かれました。印刷されたナノシートは、そのまま基板に塗布することができ、コスト効率も高まることでしょう。

期待される応用

特に、ヘテロ金属配位ナノシートのインク化技術は、フレキシブルな電子機器、センサー材料としての可能性に富んでいます。水素製造触媒としても機能し、持続可能なエネルギーの実現に向けた革新が期待されます。加えて、今回の技術により、低コストかつ省資源でのデバイス製造が可能となる見込みで、環境にやさしい社会へのシフトも推進されるでしょう。

今後の展望

この革新的な技術は、確立された段階からさらに社会実装へと進むことが求められます。研究を主導する西原教授は「この技術が、持続可能でスマートな社会の基盤となることを目指している」と語っています。今後、この配位ナノシートを効果的に利用するための多様な研究や実用化が進んでいくことでしょう。

2025年には国際学術誌「Small」に論文が掲載され、今後の技術進展が期待されている中で、この研究成果は、今後の科学技術に新たな地平をもたらすと信じられています。

まとめ

ヘテロ金属配位ナノシートのインク化技術は、電子デバイスや触媒技術において新たな可能性を開く成果と言えるでしょう。今後の研究の進展が、具体的な商業化や社会実装につながることを期待したいですね。これからの技術革新の波に乗り遅れないよう、注目していきたい分野です。

用語解説

- - ヘテロ金属配位ナノシート: 異なる金属イオンを含む二次元の高分子材料。多様な材料特性を持ち、広範な応用が期待されている。

- - トランスメタル化反応: 配位化合物に他の金属を作用させて、金属イオンを入れ替えるプロセス。こちらも新たな素材の合成に寄与する方法。

この技術が広く普及することで、持続可能かつ効率的な社会の実現に寄与することを心から期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。