生成AIの高校生学習活用と保護者の懸念についての調査から見える現状

生成AIの高校生学習活用と保護者の懸念

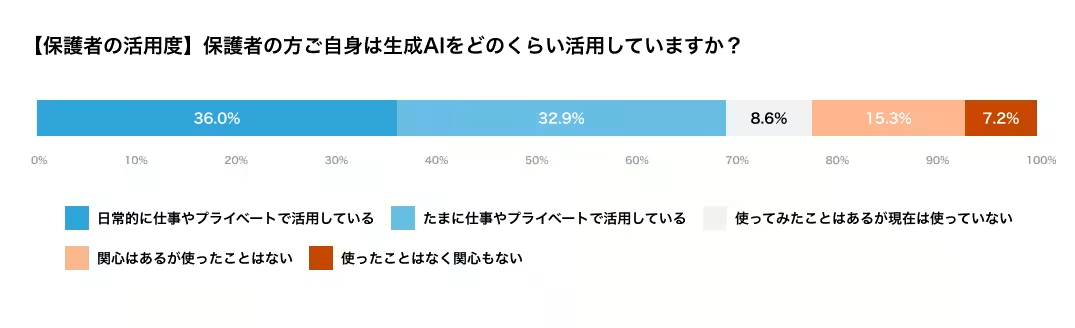

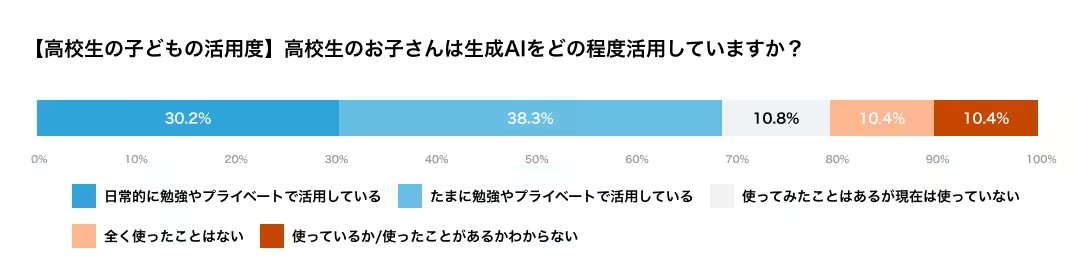

2025年9月に実施された調査は、高校生を持つ保護者の生成AI利用についての意見を探りました。AIチューター「Knock」を運営するHanji株式会社が行ったこの調査によれば、保護者の約69%が日常的またはたまに生成AIを活用しており、そのデータは子どもたち自身にも当てはまることが分かりました。実際、高校生を持つ保護者の69%は、子どもも生成AIを利用していると回答しています。

保護者の賛成意見

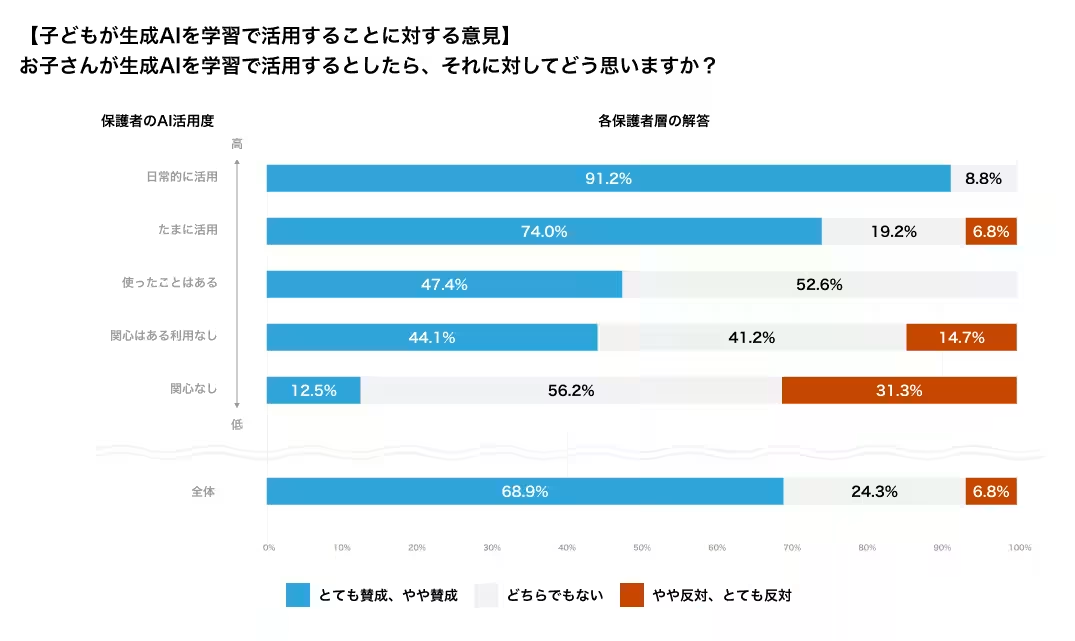

この調査の結果として、子どもの学習に生成AIを活用することに賛成する保護者は69%に達しています。特に、自らが生成AIを日常的に使用している保護者の91%が活用に賛同しており、「たまに使う」と回答した保護者でも74%が賛成を示しています。このように、保護者自身の活用度が高まるにつれて、子どもに対する教育方針にも積極的な姿勢が見えています。

懸念事項の浮上

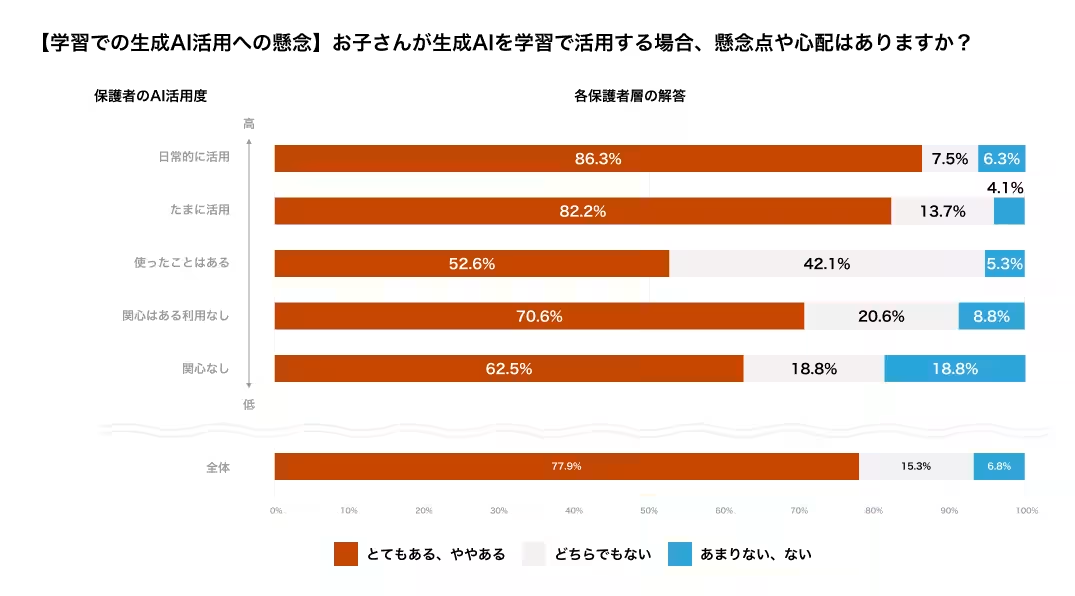

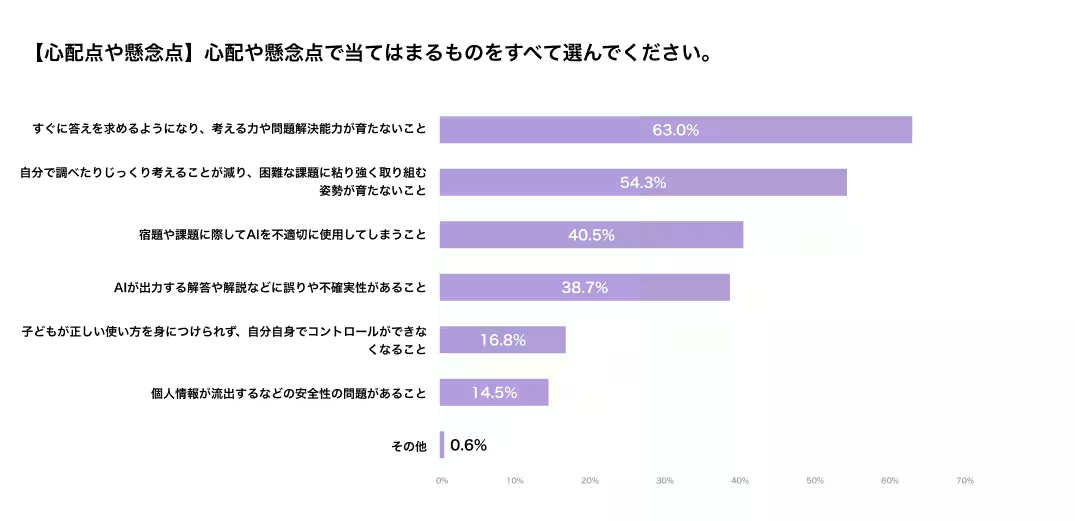

一方で、保護者の77%が生成AIの利用に対して懸念を抱いていることも明らかになりました。特に、日常的にAIを活用している保護者の86%は何らかの懸念を感じており、最も多く挙げられた意見は「考える力や問題解決力が育たなくなる」というもので、これに63%が賛同しました。この懸念は、子どもが自ら考えたり調べたりする機会が減少し、学習態度の低下を招く可能性があることを示唆しています。

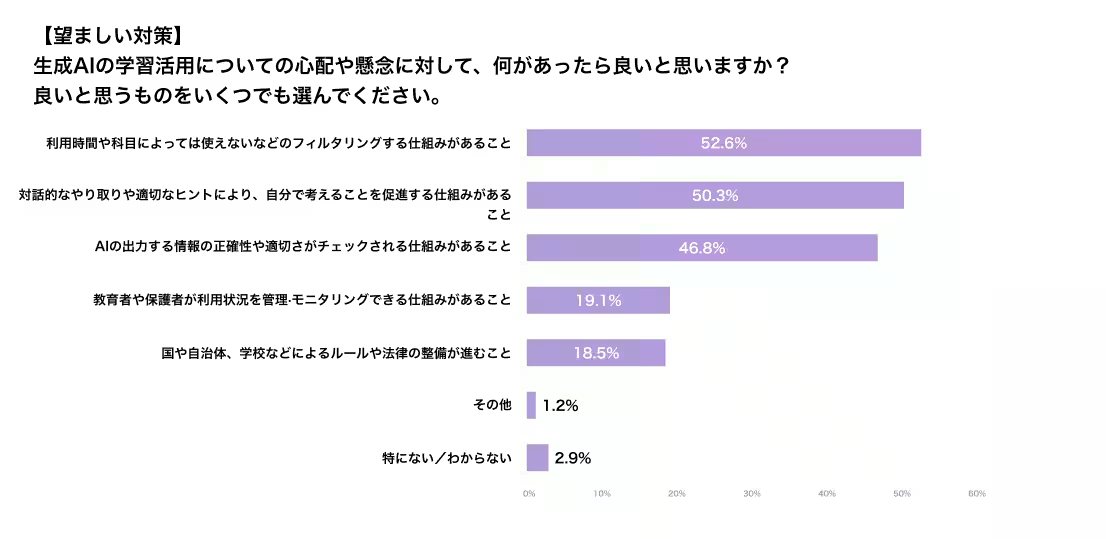

実施すべき対策

調査では、生成AI活用において望まれる機能も明らかになりました。多くの保護者がフィルタリング機能(52.6%)や、自分で考えることを促す仕組み(50.3%)を求めています。これらの機能があれば、学習に対する懸念を少しでも軽減できる可能性があります。

専門家の意見

また、Knock教育AIラボの所長である辻本直人氏は、「生成AIは生活の一部として浸透しているが、大きな懸念が残っている」と述べています。彼によれば、今後は正しい活用法について明確なルールを設けることが必要であり、保護者や教育関係者が生成AIに触れる機会を増やすための工夫が求められます。

議論の始まり

文部科学省からは、生成AIの教育活用に関するガイドラインが今後示される予定です。これは保護者や学校、子どもたちと共に進める新たな議論の始まりに過ぎません。調査から得られたデータは、今後の生成AIの利用法について考える重要な素材となるでしょう。

結論

生成AIはすでに学習環境に浸透しており、今後もその利用はさらに広がると予想されます。その一方で、保護者が抱える懸念を払拭するために、適切な対策を講じる必要があります。学校や家庭が協力し合い、効果的な利用法とリテラシーの向上を目指していくことが求められています。これにより、子どもたちが生成AIを活用しつつも、学ぶ力を失わないような環境を作ることができるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。