2025年7月のサイバー脅威:教育分野が最大の標的に

サイバー脅威の新たな局面

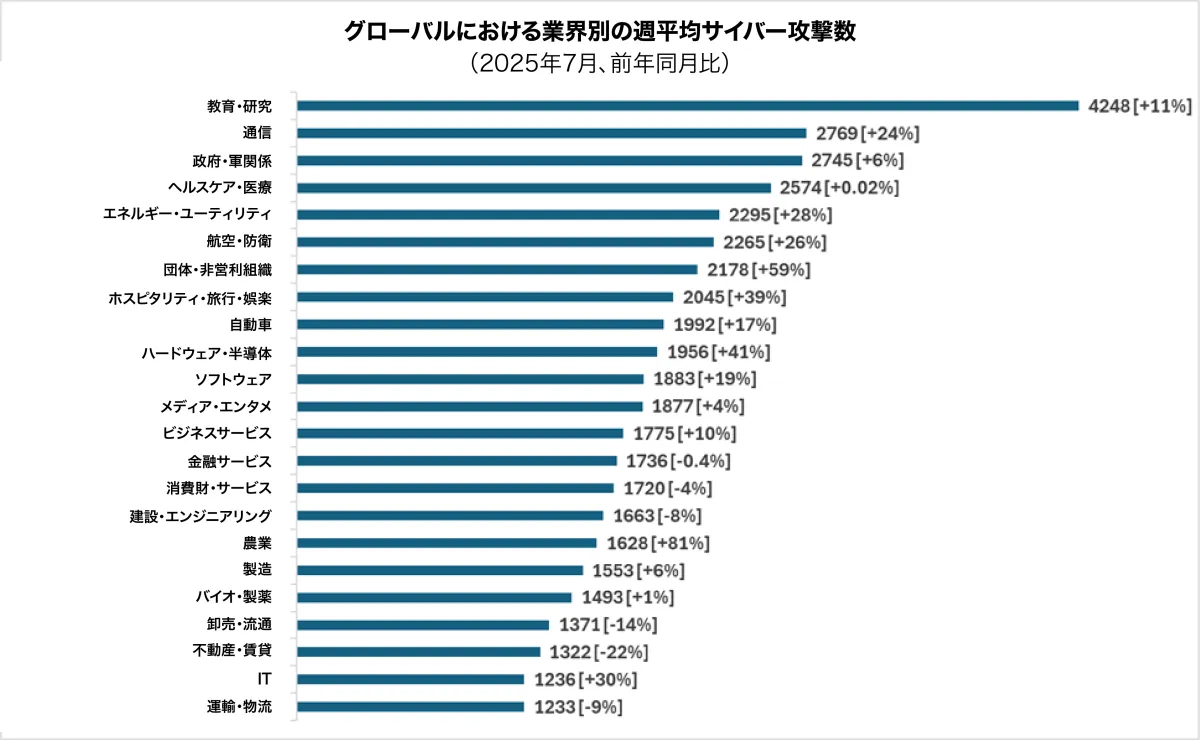

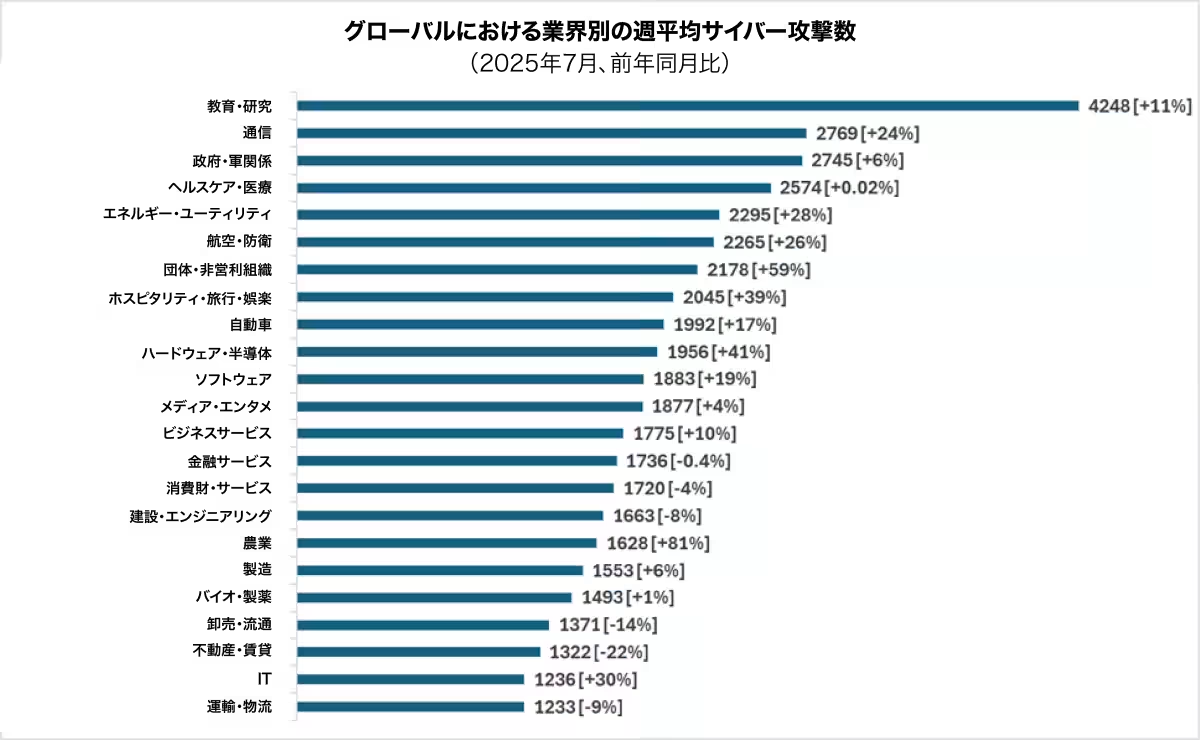

2025年7月、チェック・ポイント・リサーチは、急速に進化するサイバー脅威の実態を明らかにしました。最近のレポートによれば、組織あたりの週平均サイバー攻撃件数は2,011件に達し、前年同期比で10%の増加が見られました。この中で特に目を引くのは、教育・研究分野が最も多く狙われていることです。恋々の攻撃に耐えうる対策が急務となっています。

教育分野が最大の標的

教育・研究分野は、週平均で4,248件の攻撃に遭遇しており、前年同月比で11%の増加が見られます。この脅威の深刻さを浮き彫りにするのは、農業分野で前年同期比81%という急増が確認されたことです。これらの情報から、サイバー攻撃が特定の業界に対して集中的に行われていることが分かります。

地域による脅威の違い

地域別に見ると、APAC地域が最も高い攻撃件数の週平均3,403件を記録しました。次いでラテンアメリカが2,917件、北米が2,870件という状況です。また、ヨーロッパは前年同期比で15%の増加率を示しました。

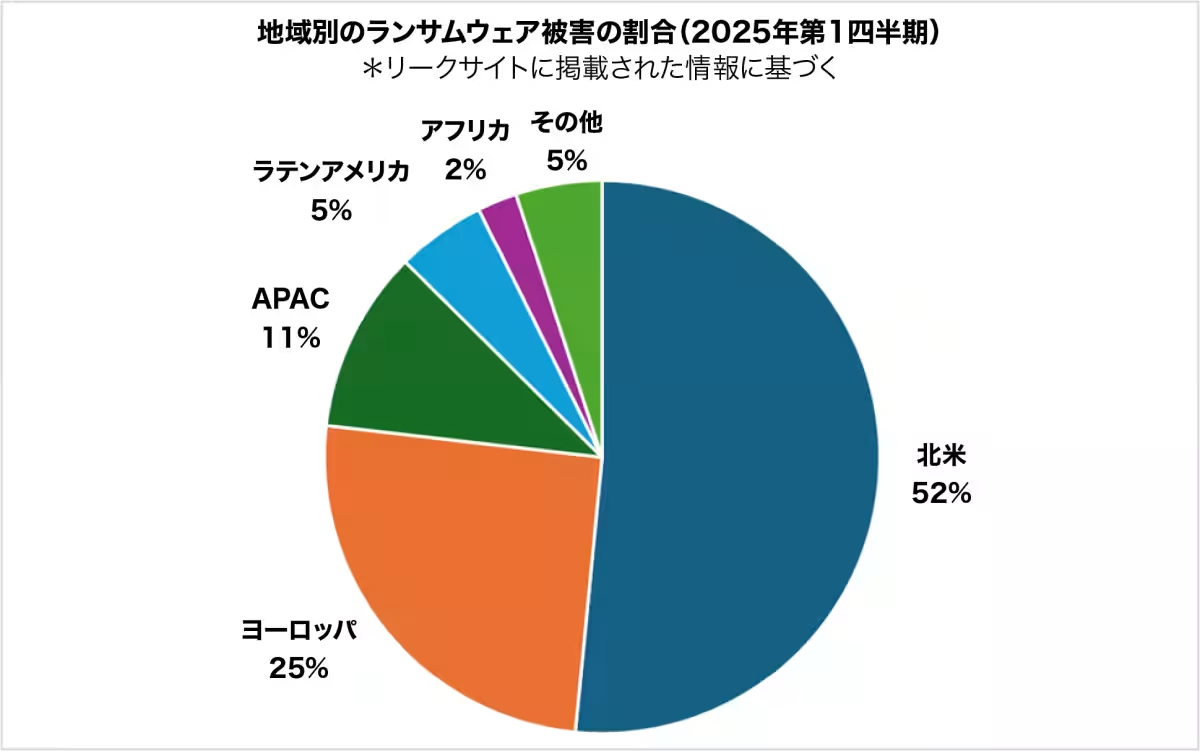

ランサムウェアの急増

中でもランサムウェア攻撃は特に目立っており、518件が報告されています。その中でも、最大の攻撃グループはQilinで、全体の12%の被害に関与しています。Qilinの特徴は、教育・研究分野の大規模企業を標的にした攻撃手法で、フィッシングメールによって侵入し、データを奪取する二重恐喝を行っています。

他にも、Inc.RansomやAkiraといったグループも活動しており、医療機関や教育機関を狙った攻撃を展開しています。これらのグループは、異なる技術を駆使しつつも、共通の目的を持っているのが特徴です。

攻撃に対抗するためのアプローチ

このように、2025年7月のレポートはサイバー攻撃が業界や地域を問わず広がっていることを示しています。特に教育機関は高いリスクにさらされています。これに対抗するためには、AIを活用したセキュリティ戦略が重要です。具体的には、攻撃を未然に防ぐための防止重視の取り組みが求められています。

最後に、チェック・ポイント・リサーチのディレクターであるロテム・フィンケルシュタイン氏は、現在の状況を「サイバー攻撃は存続するだけでなく、進化を続けている」と述べており、我々はこれに対応していく必要があると強調しています。今後、どのような新たな脅威が登場するのか、注意が必要です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。