次世代AI技術で解明された磁性材料のエネルギー損失の実態とその未来

次世代AI技術で解明された磁性材料のエネルギー損失の実態とその未来

東京理科大学と筑波大学、岡山大学、京都大学の共同研究チームが、「拡張型自由エネルギーモデル」という次世代の説明可能AIを利用して、磁性材料におけるエネルギー損失のメカニズムを解明しました。この研究は、環境への配慮が求められる現代において、特に電気自動車(EV)の開発において重要な成果とされています。

磁性材料のエネルギー損失とは?

電気自動車のモーターは、その効率を保つために優れた磁性材料を必要としますが、モーター内で発生するエネルギー損失、通称「鉄損」が問題視されています。モーターに使用される無方向性電磁鋼板は、実際にエネルギー損失の原因として約30%の効率低下につながり、これが年間約6億トンのCO₂排出に相当することが分かっています。この大きな課題に対して、研究チームは次世代のAI技術を駆使して解決の糸口を見出そうとしました。

研究の成果とその意義

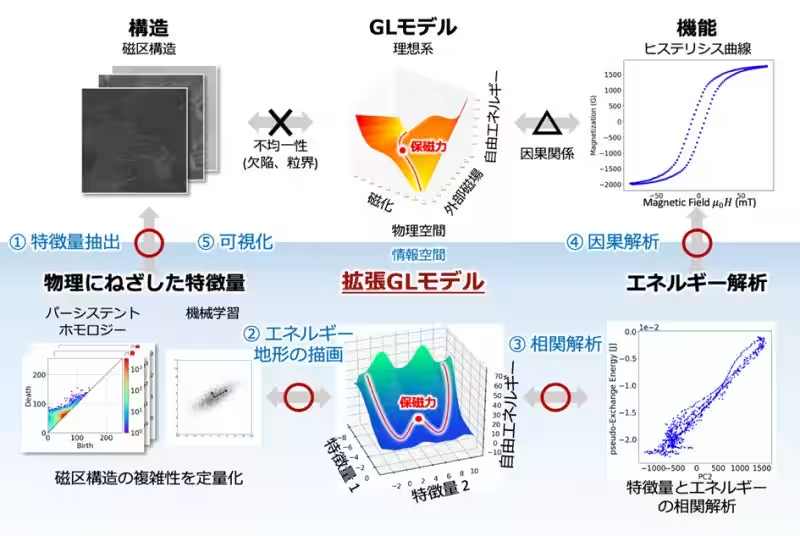

今回の研究で用いられた「拡張型自由エネルギーモデル」は、トポロジーと熱力学の概念を融合させた新たな解析手法です。このモデルを活用することで、エネルギー損失が生じる具体的な場所を顕微鏡画像上で「見える化」することに成功しました。その結果、従来は一括りに見なされていた複雑な磁壁の役割を個別に識別し、位置情報を明確にすることができました。これにより、材料設計のボトルネックを打破し、さらなる効率化の道が開かれました。

今後の展望

本研究は、磁性材料に限らず、半導体デバイスや電池材料などさまざまな環境エネルギー材料への応用が期待されています。具体的には、エネルギー利用の最適化を進め、持続可能な社会の実現に向けた貢献が見込まれます。研究成果は、2025年7月15日に国際学術誌『Scientific Reports』に掲載され、多くの研究者や企業からの注目を集めています。

最後に

この共同研究は、環境に優しい電気自動車の実現に向けた重要な一歩です。次世代AI技術を用いた新たなアプローチが、未来の材料開発やエネルギー利用に与える影響は計り知れません。研究チームの今後の活動にも大いに期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。