岡山大学の研究によりオオムギのアルミニウム耐性メカニズムが解明される

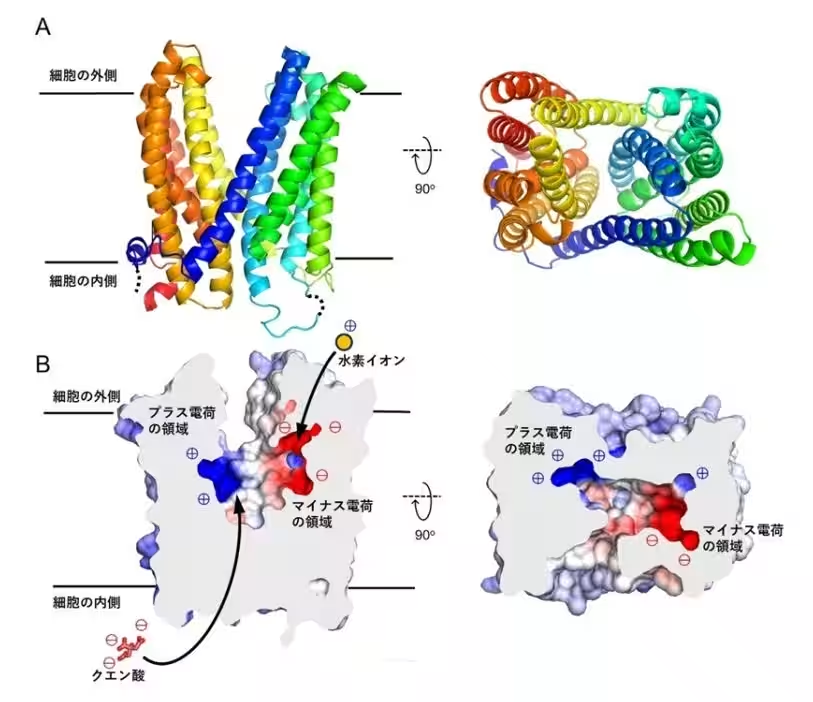

岡山大学の研究グループが、オオムギのアルミニウム耐性に深く関与することが知られるクエン酸輸送体、AACT1タンパク質の立体構造を解明しました。この成果は、2025年に発表されたもので、米国の権威ある学術誌『Proceedings of the National Academy of Sciences』に掲載されています。

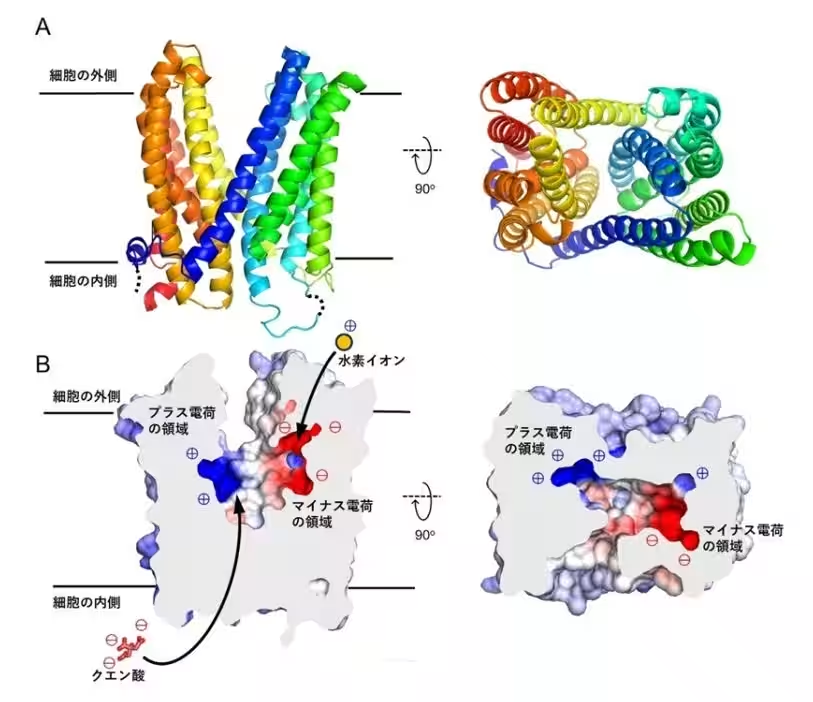

酸性土壌では、アルミニウムが植物の根に害を及ぼし、根が育たなくなることが多いですが、オオムギの一部の品種が持つ特性により、この問題を緩和することが可能です。AACT1タンパク質は、オオムギの根からクエン酸を分泌し、これがアルミニウムの毒性を和らげる役割を果たしています。

本研究において、AACT1の構造を詳細に解析した結果、タンパク質の巧妙なメカニズムを明らかにしました。これにより、クエン酸の輸送メカニズムや働きを理解する手がかりとなります。今後、この知識を活かして酸性土壌でも少ないストレスで育成できる新しい作物の開発が期待されます。

この研究を牽引したのは、菅倫寛教授を中心とした岡山大学の研究チームです。特に、ベトナム出身の大学院生、チャン・グエン・タオさんが、5年にわたる努力の末にこの成果を出しました。このことからも、本研究が多くの人々の努力の賜物であることがわかります。

AACT1の構造の理解が進むことで、酸性土壌に強い新たな穀物の開発が期待され、農業の生産性向上に寄与することが見込まれています。また、これにより食料供給の安定化や災害時のリスク軽減にも繋がる可能性があり、より強靭な農業を実現する一助となるでしょう。

本研究の成果は、岡山大学が進める持続可能な農業の追求に向けた重要な一歩となります。これからも、地域に根ざした研究が未来の地球環境を守るために大きな役割を果たすことが期待されます。岡山大学は、SDGsに貢献する研究機関として、これからも多くのイノベーションを生み出すことでしょう。

関連リソース:

このように、オオムギの研究がもたらす農業への影響は計り知れません。技術革新が進むことで、私たちの食料供給と環境保護が両立する未来が実現することを願ってやみません。

研究の背景

酸性土壌では、アルミニウムが植物の根に害を及ぼし、根が育たなくなることが多いですが、オオムギの一部の品種が持つ特性により、この問題を緩和することが可能です。AACT1タンパク質は、オオムギの根からクエン酸を分泌し、これがアルミニウムの毒性を和らげる役割を果たしています。

新たな発見の意義

本研究において、AACT1の構造を詳細に解析した結果、タンパク質の巧妙なメカニズムを明らかにしました。これにより、クエン酸の輸送メカニズムや働きを理解する手がかりとなります。今後、この知識を活かして酸性土壌でも少ないストレスで育成できる新しい作物の開発が期待されます。

研究の進行

この研究を牽引したのは、菅倫寛教授を中心とした岡山大学の研究チームです。特に、ベトナム出身の大学院生、チャン・グエン・タオさんが、5年にわたる努力の末にこの成果を出しました。このことからも、本研究が多くの人々の努力の賜物であることがわかります。

今後の展望

AACT1の構造の理解が進むことで、酸性土壌に強い新たな穀物の開発が期待され、農業の生産性向上に寄与することが見込まれています。また、これにより食料供給の安定化や災害時のリスク軽減にも繋がる可能性があり、より強靭な農業を実現する一助となるでしょう。

最後に

本研究の成果は、岡山大学が進める持続可能な農業の追求に向けた重要な一歩となります。これからも、地域に根ざした研究が未来の地球環境を守るために大きな役割を果たすことが期待されます。岡山大学は、SDGsに貢献する研究機関として、これからも多くのイノベーションを生み出すことでしょう。

関連リソース:

- - 岡山大学の公式サイト

- - 研究論文

このように、オオムギの研究がもたらす農業への影響は計り知れません。技術革新が進むことで、私たちの食料供給と環境保護が両立する未来が実現することを願ってやみません。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。