ノコギリカメムシの新発見!耳と思われた器官が防衛共生器官に

ノコギリカメムシの新発見!

はじめに

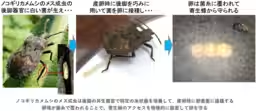

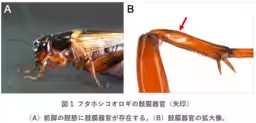

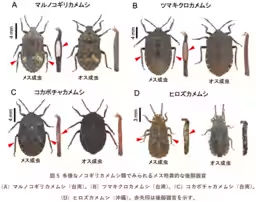

近年の研究により、昆虫の世界は驚くべき発見で溢れています。特にノコギリカメムシに関する新しい知見は、これまでの常識を覆すものでした。国立研究開発法人産業技術総合研究所の研究チームは、ノコギリカメムシのメス成虫に見られる後脚の構造に関する新たな事実を明らかにしました。この部分は従来、昆虫の耳とされる「鼓膜器官」と考えられていましたが、実際は特定の微生物を培養する防衛的な共生器官であることが判明したのです。

研究発表の背景

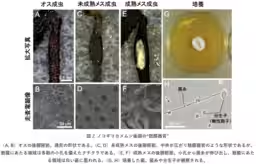

この研究は、筑波大学や森林研究・整備機構などの記事について行われ、メス成虫の後脚に独特の構造が見つかりました。この構造には約2000個の小孔が存在し、環境中の低病原性の糸状菌を選択的に培養する機能を持っていることが確認されました。さらに、ノコギリカメムシは産卵時にこの器官から取り出した菌を卵に塗布し、菌糸で卵を覆うことで寄生蜂から守るという行動を行っていました。

防衛共生のメカニズム

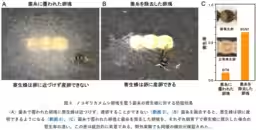

この新たに発見された共生器官は、幼虫やオス成虫には見られず、メス成虫が羽化する際にのみ形成されます。興味深いことに、ノコギリカメムシは卵を産む際に、後脚を使って巧妙に菌を卵表面に塗布し、これにより寄生蜂からの物理的な防護を施しています。研究チームは、卵が菌糸で覆われることで、寄生蜂が卵に接近しにくくなるメカニズムを実験により確認しました。

研究方法と成果

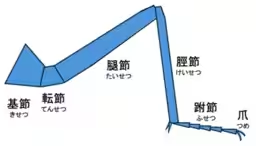

この研究は、ノコギリカメムシの後脚の脛節構造を詳細に観察することで進められました。メス成虫の後脚には顕著に広がった楕円形の構造があり、そこには固いクチクラが存在し、多数の小孔からは糸状菌が伸び出しているのが確認されています。この白い物質は、ノコギリカメムシが菌糸で卵を覆うためのものでした。

研究チームは、ノコギリカメムシにおける卵の菌叢解析も行い、母虫の後脚器官の菌叢と卵の菌叢が類似していることを確認しました。これにより、母虫が後脚から卵表面に菌を接種する行動の裏付けが強化されました。

環境への影響と未来への展望

この発見は、ノコギリカメムシの防衛共生がいかに進化してきたかを理解する上で重要です。昆虫と微生物の関係は、農業や環境保護における新しいアプローチにつながる可能性を秘めています。研究チームは、将来的にこの共生の仕組みを利用して、害虫制御技術への応用を目指しています。

この結果は、2025年10月に国際学術誌「Science」に掲載予定であり、さらなる研究が期待されています。昆虫の防衛メカニズムや共生の進化についての理解が深まることで、私たちの自然界へのアプローチがさらに豊かになることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。