きょうだい児が抱える思いを共有する——進学や結婚に影響する経済的負担と支援の不足

きょうだい児が抱える思い

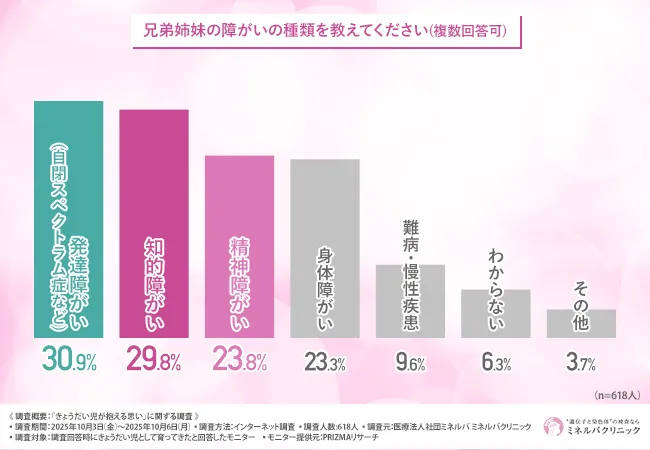

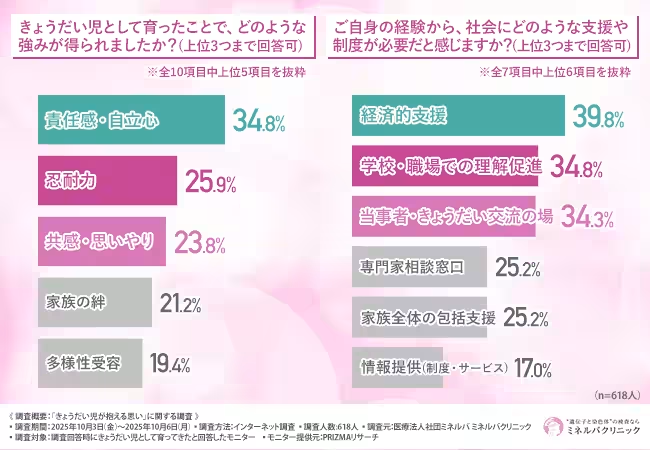

医療法人社団ミネルバが実施した調査によると、618名のきょうだい児が自らの経験と感情を語りました。この調査は、障がいのある兄弟姉妹を持つ者が直面する実態を浮き彫りにし、周囲の理解が求められていることを明らかにしています。

きょうだい児とは?

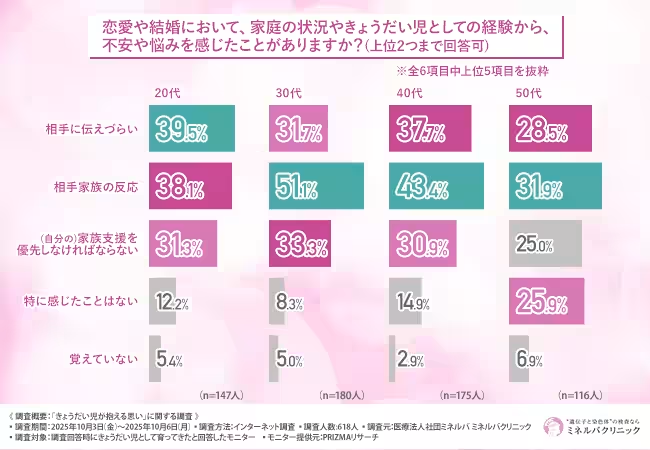

「きょうだい児」とは、障がいを持つ兄弟や姉妹と一緒に育った子供のことを指し、彼らの家庭環境には特有の課題が存在します。調査では、約80%のきょうだい児が家庭環境を優先する選択をしてきたと回答しています。これにより、進学や結婚といった人生の重大な決断にも影響が及んでいることが示されました。

自覚の時期と成長過程

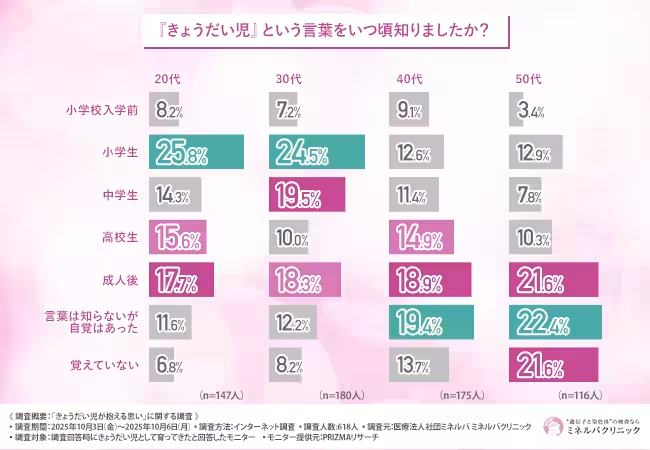

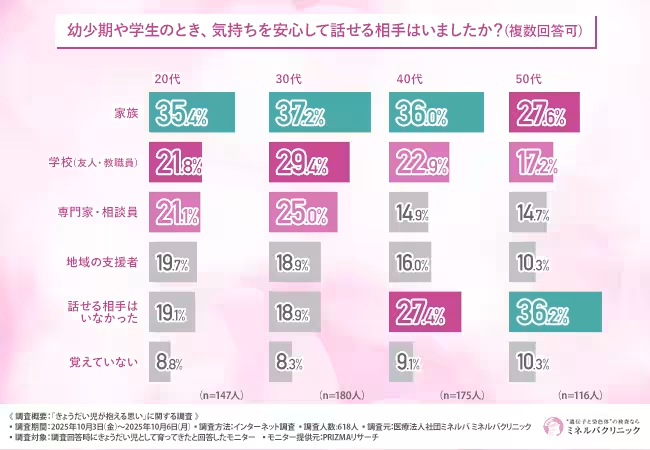

調査によれば、「きょうだい児」という言葉を知った年代が高くなるにつれて少なくなる傾向が見受けられます。特に、20代から30代にかけては理解が深まりつつありますが、40代以上ではその認知が不十分であったことが浮き彫りになっています。また、気持ちを安心して話せる相手は、年齢が上がるにつれ見つけにくくなり、孤立感を抱えるきょうだい児も多いようです。

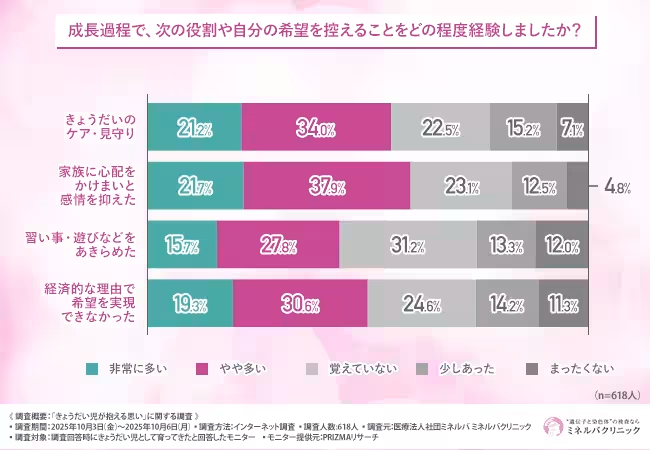

家庭の役割と社会的支援の不足

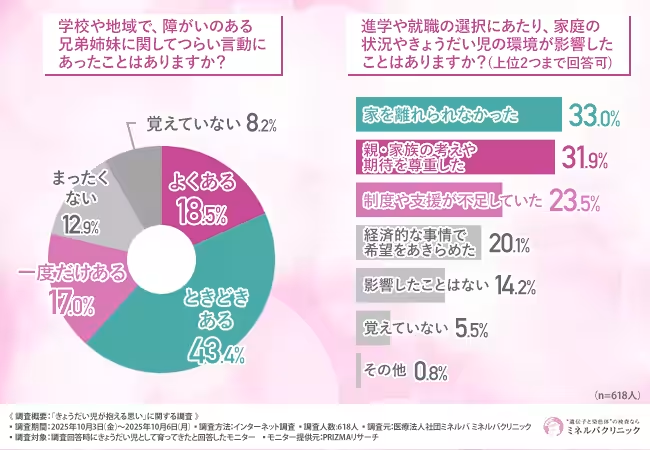

家庭内では、きょうだい児がサポートの役割を担い、時には自分の感情を抑えることさえあります。このような環境は、責任感や忍耐力を育む場合もありますが、進路選択においては「家庭の状況」を優先させざるを得ない状況が多いことに驚かされます。たとえば、進学や就職の選択をする際に、家族を優先せざるを得なかったという割合は非常に高く、支援や制度が不十分であったことも一因とされます。

社会の理解と希望

特に、経済的支援や社会的理解の重要性が強調されました。きょうだい児たちが直面する問題は、精神的なものから経済的なものまで多岐にわたり、彼らが安心して生きられる環境を整えるためには、周囲の理解と制度的な支援が不可欠です。

「きょうだい児」の声を聞くことは、支え合い社会を構築する第一歩であり、全ての人が共に生きやすい社会を目指すために必要です。医療法人社団ミネルバでは、このような視点から、きょうだい児及びその家族を支えるための施策に取り組んでいく必要性が感じられます。

まとめ

調査を通じて見えてきたのは、きょうだい児が抱える多くの思いや環境の課題です。それに対して、社会全体で理解を深め、支援を広げていくことが求められています。すべての人が安心して生活できる社会を目指して、声を上げ、行動していく必要があるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。