地域を支える「愛の家グループホーム」の防災への取り組みとその意義

地域を支える「愛の家グループホーム」の防災への取り組みとその意義

全国に展開する「愛の家グループホーム」は、震災後の日本における防災活動の重要性を認識し、地域社会との連携を強化している介護事業所です。特に、認知症のある高齢者を対象にしたサービスを提供しており、このような方々が安全に生活できる環境を維持するために、様々な防災措置が取られています。

当社の取り組み: 「愛の家グループホーム」

「愛の家グループホーム」では、地域住民、利用者、そして社員の安全を最優先に考え、以下の三つの取り組みを進めています。

1. 地域防災への参加(東京都国分寺市)

愛の家グループホーム国分寺本多では、地域防災委員会に参加し、地元の防災活動を推進しています。ここでは、2015年から本多連合町会との連携を強化し、災害時協力協定を結びました。これに基づいて、地域独自の防災マップの制作や「防災ひろば」の開催に参加し、利用者と共に地域防災について考える機会を設けています。これによって、利用者の社会参加が促進されるだけでなく、地域との顔の見える関係が築かれ、相互支援の体制が強化されています。

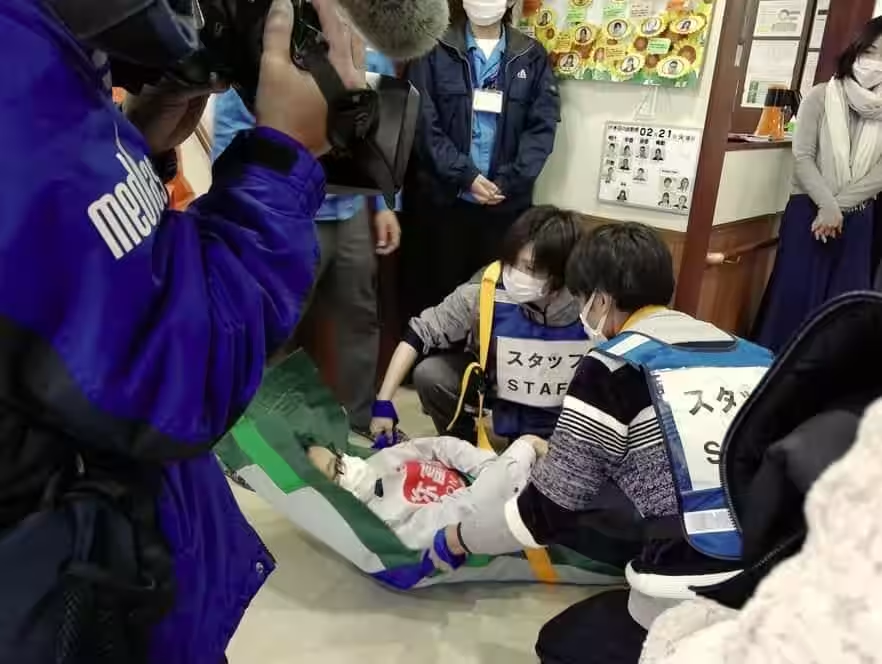

2. 津波に備える避難訓練(愛知県弥富市)

愛の家グループホーム弥富では、南海トラフ地震による津波リスクが高い地域に位置するため、避難訓練を定期的に実施しています。これは愛知県の支援を受けており、事業所独自の防災マニュアルを作成しました。特に、津波からの避難については現実的な視点を加え、事業所の2階へ垂直避難を実施することが最も効果的であると確認されています。利用者たちを守るため、訓練を通じて介護職員の意識を高めています。

3. 地域の安寧を守る協力体制(愛知県海部郡大治町)

愛の家グループホームおおはると大治北間島は、大治町の災害時協力事業所として登録されました。この地域では、お一人暮らしの高齢者が多く、遠方の避難所へ行けない方々がいます。このため、事業所を一時避難場所として開放し、住民の安心・安全を守る取り組みを行っています。地域との連携を図ることで、災害発生時の迅速な対応が可能になります。

結び

これらの取り組みは、愛の家グループホームが単なる介護施設でなく、地域社会において重要な防災拠点であることを示しています。また、全国の各事業所では、災害版BCPの策定や研修・訓練を行っており、地域と連携を持ちながら利用者や地域住民の生存・生活を守る努力を続けています。これこそが、地域密着型の介護事業所「愛の家グループホーム」のポリシーであり、今後の活動にも期待がかかります。

関連リンク

サードペディア百科事典: 介護 防災 愛の家グループホーム

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。