神経細胞間の新たな因果関係を明らかにする革新的手法の開発

神経細胞間の新たな因果関係を明らかにする革新的手法の開発

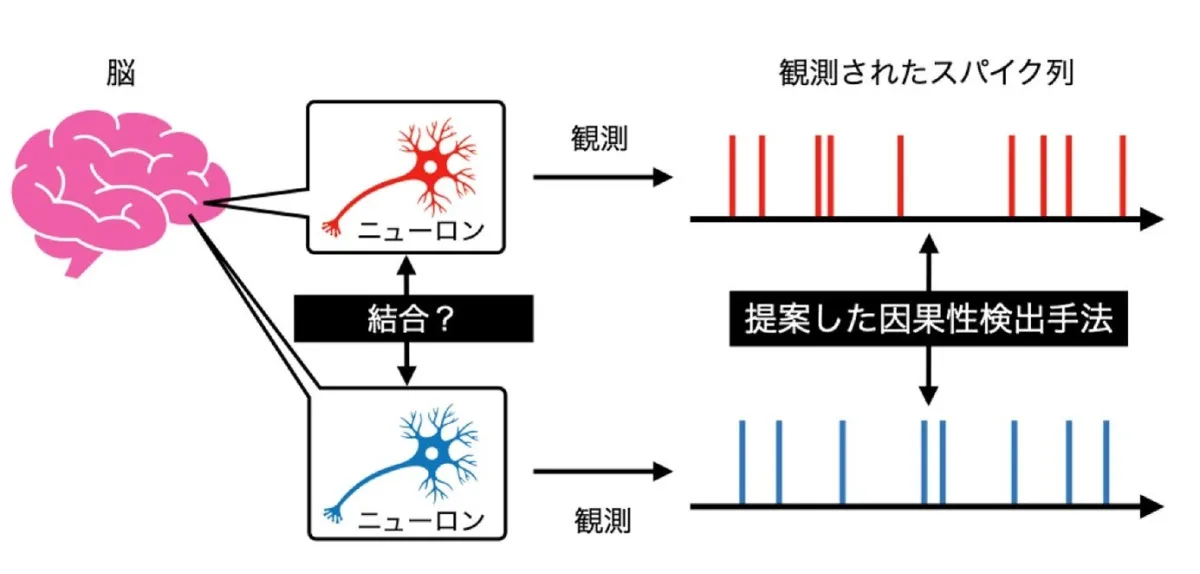

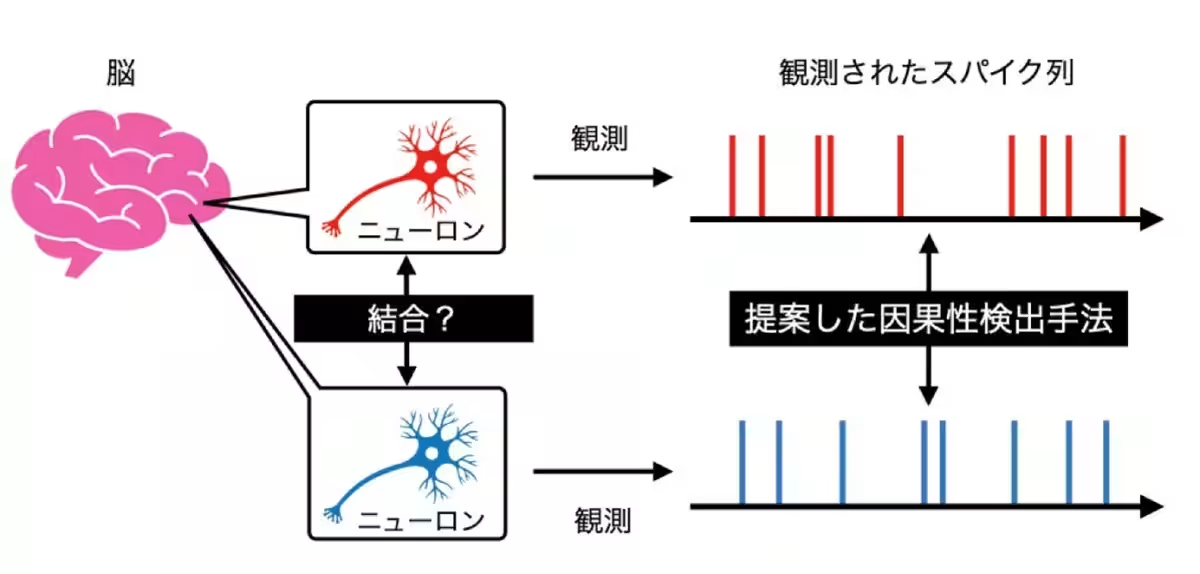

東京理科大学の工学部情報工学科に所属する澤田和弥助教の研究チームが、神経細胞間の結びつきに関する因果関係を高精度で検出する新しい手法を発表しました。この手法は、スパイク列データのみを用いて、神経細胞の複雑な関係性を捉えるもので、特に精神疾患や神経障害の治療への応用が期待されています。

研究の背景

近年、神経細胞のスパイク列データが高精度で記録可能になる中、これまでの研究では因果関係の推定が難しいとされていました。従来の手法の多くは、線形的な関係性を前提としており、カオス的な振る舞いを示すスパイク列の分析には適していなかったのです。

そこで、澤田助教らは新たに開発した手法、拡張コンバージェント・クロス・マッピング(CCM)を利用して、スパイク列に内在する因果関係を更に明確にしました。特に、スパイク間隔データを扱うことで、非線形な特性を持つ神経細胞の結合性を検出可能としています。

研究の概要

この新手法は、スパイク列から導き出せる因果関係の推定を実現します。スパイク列は神経細胞が発火することで生成される電気信号で、これを解析することで神経細胞間のつながりとそのメカニズムを解明することが期待されています。特に神経細胞は非線形的な相互関係を持つため、他の手法では追跡が難しい部分を明らかにすることができます。

実験結果として、少数の神経細胞間で因果関係が正確に検出され、その検証にはツインサロゲートデータ法が導入されました。この方法により、非線形特性を保ちながら因果関係の存在を確認することが可能になりました。

今後の展望

今回の発見は、神経細胞間の因果関係解析に新たな道を拓くものですが、さらなる研究が求められる点もあります。具体的には、スパイク列が動的に変化する状況や、完全にランダムなスパイク列といった特殊なケースでの課題解決が必要です。また、研究は今後、大規模な神経回路網における因果関係解析へと進んでいく予定です。

澤田助教は「事象間の因果関係を探ることで、神経細胞の結合についての理解が深まり、障害や精神疾患の治療に貢献できると信じています」と語っています。

本研究の成果は、最新の研究であり、2025年7月28日に国際学術誌『Physical Review E』に発表される予定です。今後の展開に注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。