製造業のDXを阻むデータ活用の壁とは?今後の進化に向けた課題を探る

製造業のDXを阻むデータ活用の壁とは?今後の進化に向けた課題を探る

製造業におけるデジタル変革、通称「DX」は、今や企業成長に必須のキーワードとなっています。しかし、その進展にはさまざまな課題が横たわっています。特に、キャディ株式会社による最近の調査では、製造業界の実態が浮き彫りになりました。ここでは、調査結果を基に、製造業におけるデータ活用の現状、個人と企業としての意識のギャップ、そして今後の課題について詳しく見ていきましょう。

1. 調査の背景

キャディ社は、製造業に従事する200名に対し「製造業データ活用実態調査」を実施しました。この調査は、経済産業省が掲げた「2025年の崖」というテーマを根底に、企業のDXがなぜ進まないのかを探るためのものです。結果的に、個人のAI活用と企業のDX推進の間には大きなギャップが存在することが明らかになりました。

2. AIの進化とデータ活用の遅れ

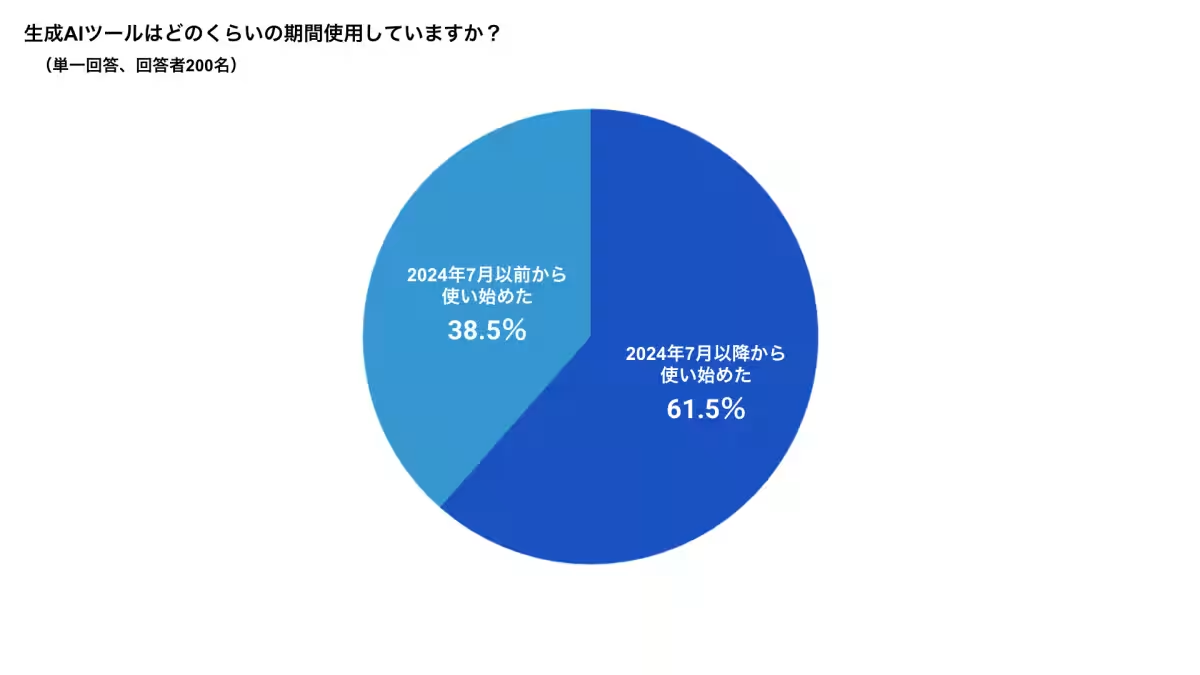

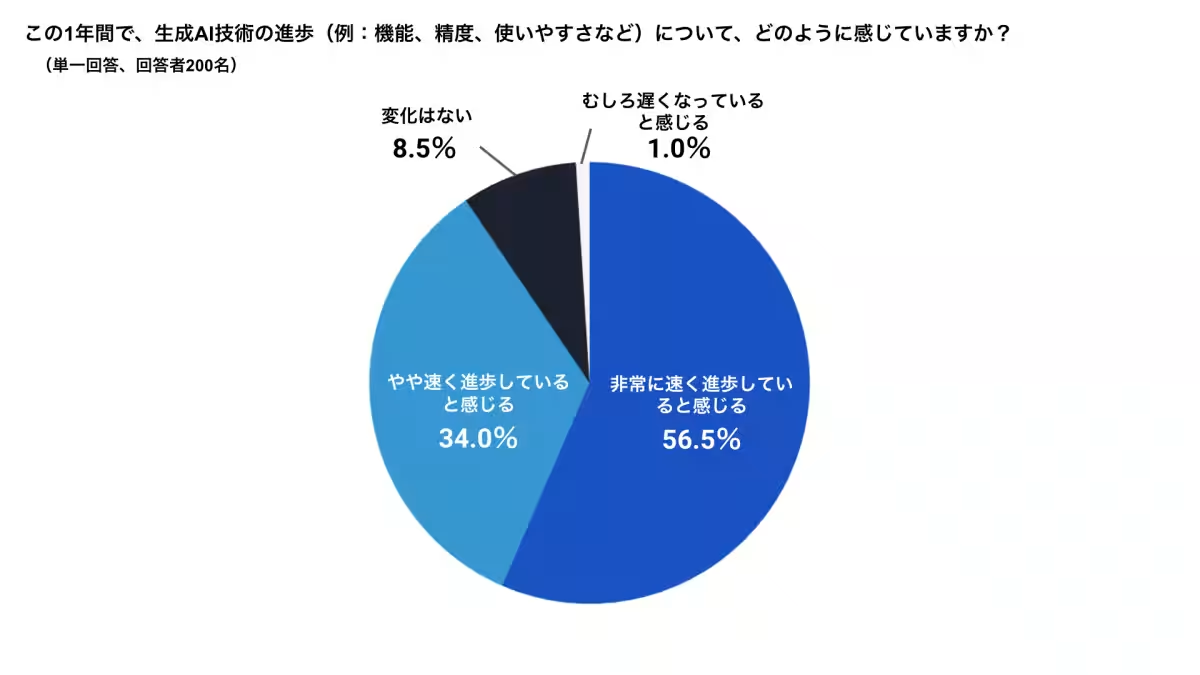

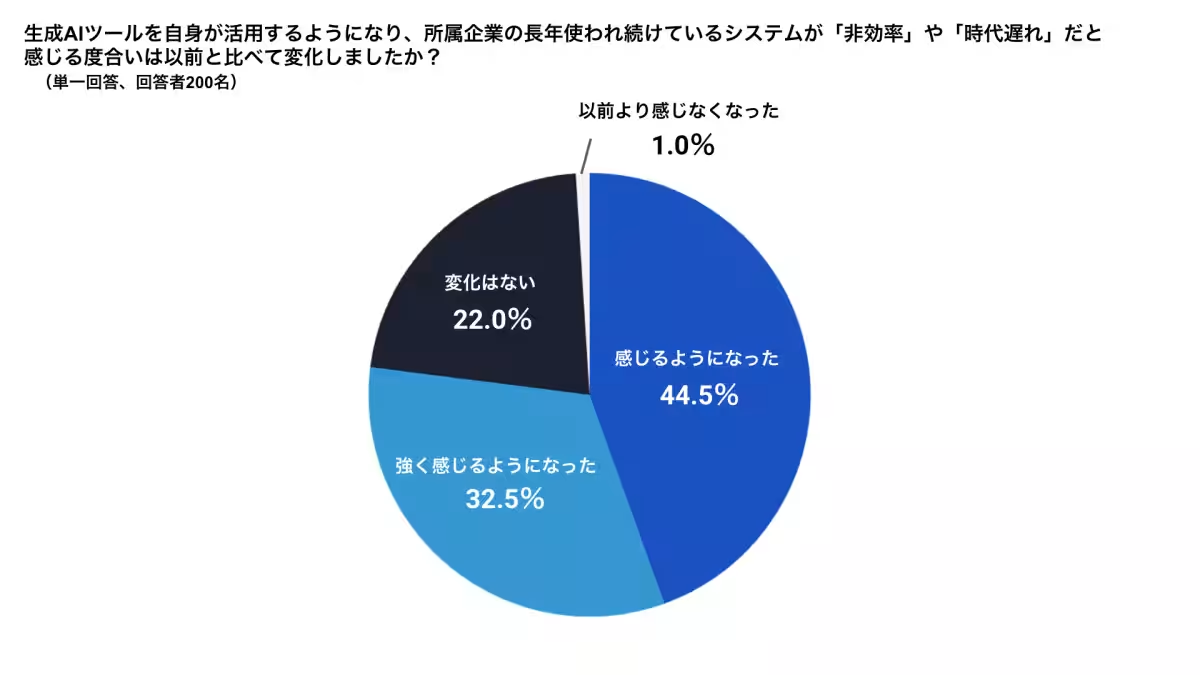

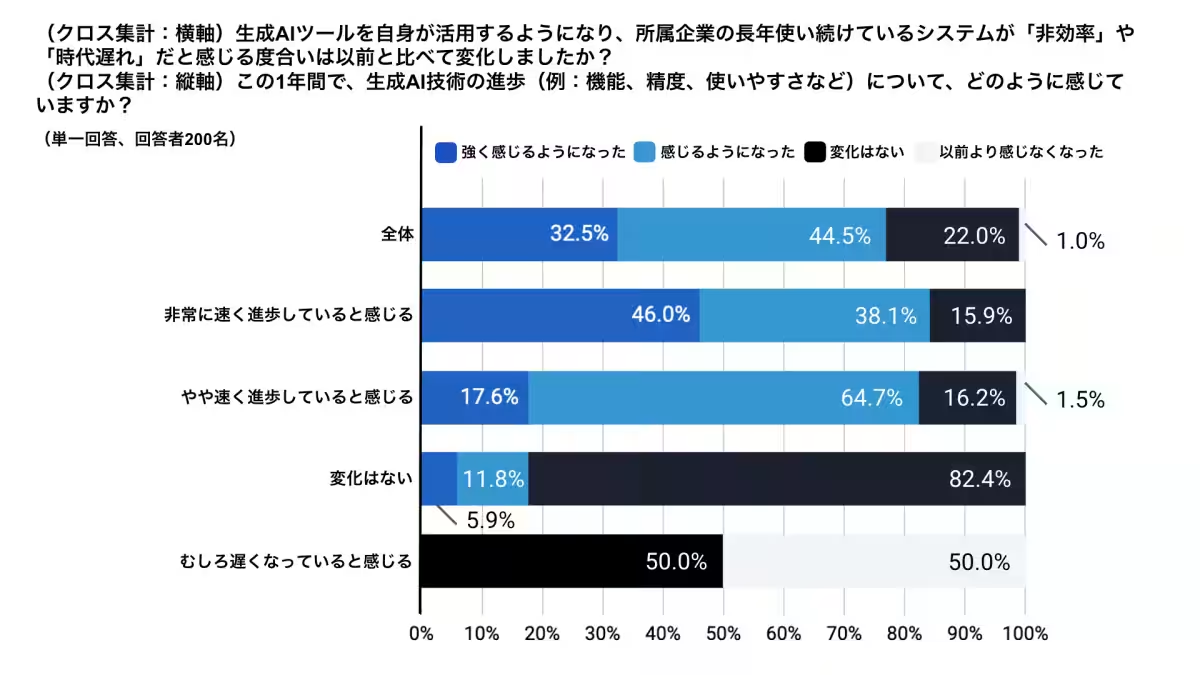

調査では、生成AIを利用する人の約6割が2024年7月以降にその活用を始めたと回答しています。この短期間で生成AIの進化を実感している人が多く、特にその進化を体感するほど、自社の従来のシステムに対する非効率感が強まっていることが明らかになりました。実際、約8割が自社で長年使われているシステムの非効率さを感じており、これがデータ活用にどのような影響を及ぼしているのか、深刻な実態が見えてきます。

3. データ活用に関する障壁

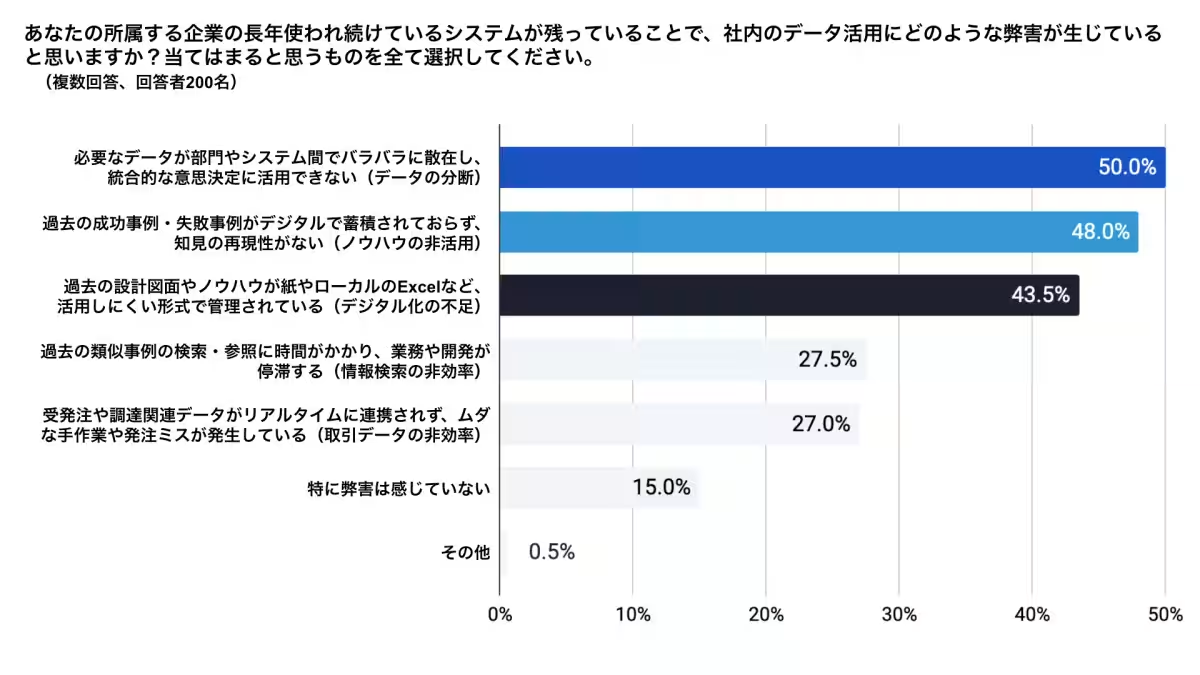

具体的には、自社の長年使っているシステムが原因で、データ活用における障壁を感じていると回答した人は85%に達しました。主な障害として最も多かった回答は"データの分断"であり、実に50%がこの問題を指摘しています。このデータ分断が進行しているため、製造業の現場ではデジタル化が進まないまま、情報の共有も十分にできていない実情があります。

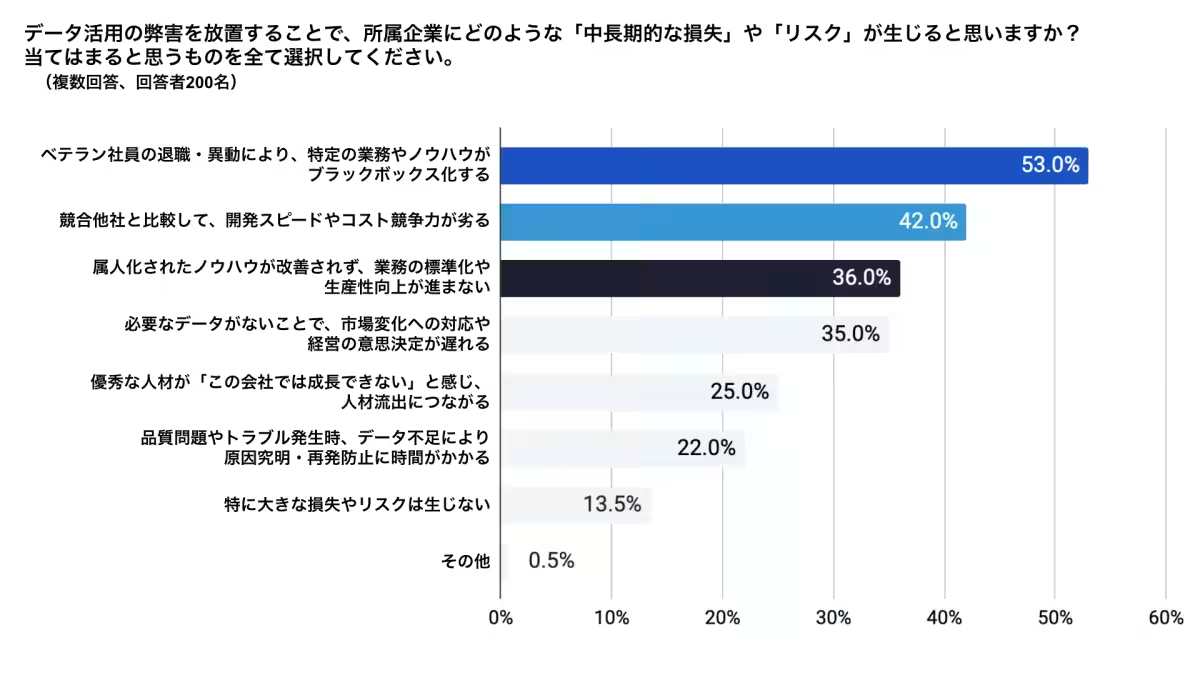

さらに、ノウハウのデジタル化不足や、経験の属人化も関連しており、特にベテラン社員の退職や異動がノウハウのブラックボックス化を招くという危険性が指摘されています。こうした状況下では、競争力の低下や生産性向上が困難になり、各企業のブランド力に影響を与えることが懸念されます。

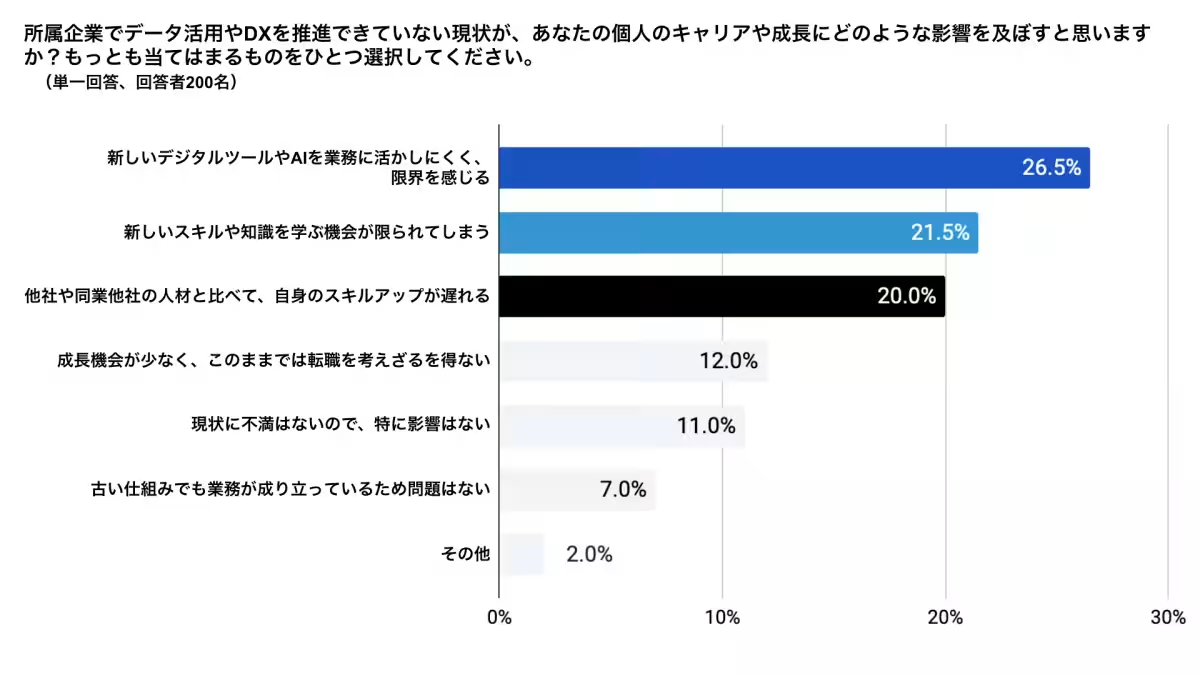

4. DX推進の人材不足

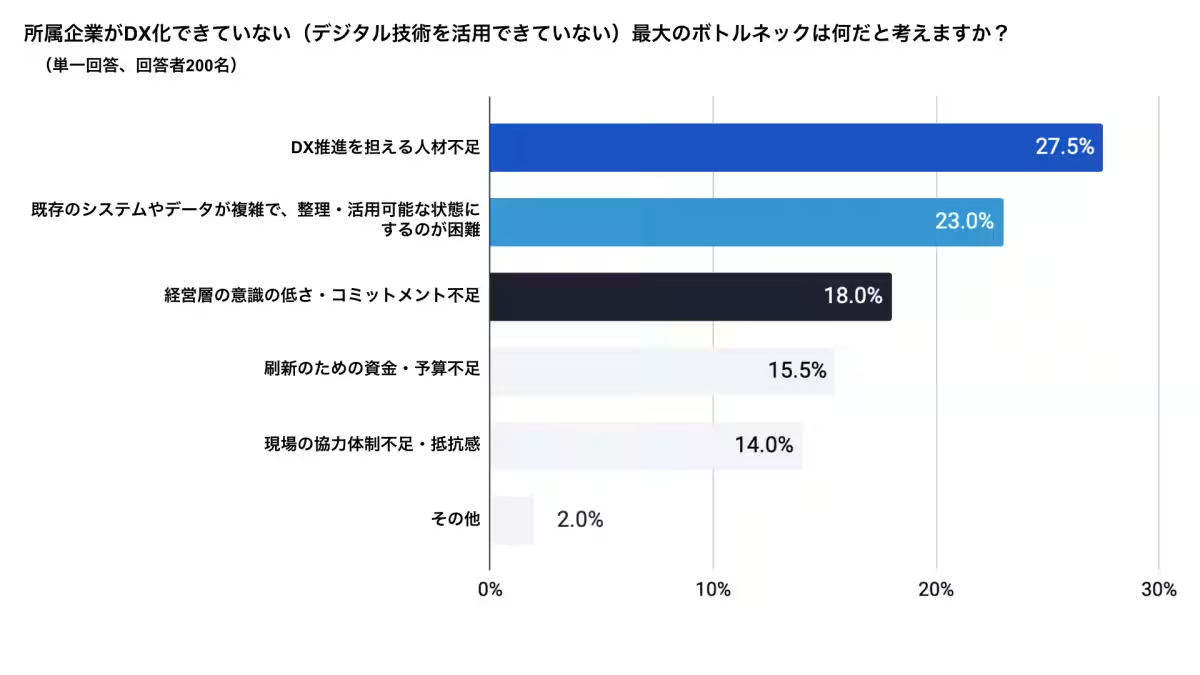

また、調査ではDXを推進する人材の不足が大きなボトルネックであることも浮き彫りになりました。特に、生成AIやデジタルツールを業務に活用できないことから限界を感じたり、新スキルを学ぶ機会が制限され、他社と比べて成長が遅れると感じる人が少なくありません。実際、こうした「成長機会の損失」は、従業員のモチベーションにも影響を与え、優秀な人材の流出につながる可能性もあります。

5. 今後の課題

このように、製造業におけるマクロな視点では、個々の技術革新が業務に追いつかない現実がありつつ、その間で縦割りの組織文化や人材不足が問題を悪化させています。DXの実現には、テクノロジーだけでなく、それを使いこなせる人材と、変化を支える仕組みが不可欠です。そのためには、企業側が外部パートナーや社内の知見を活かしながら、持続可能な変革を進めていく必要があります。

現状のデータ活用の壁を乗り越えるためには、個々の事業者がこの課題をしっかり認識し、DXに取り組む体制を整えていくことが求められています。デジタル化が進む中で個人の意識が高まっている今だからこそ、企業もその変化を受け入れ、効果的な変革を実現していくことが急務です。これにより、製造業全体がデジタルシフトを果たし、業界の未来を切り拓いていくことが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。