生成AIが描くヘルスケアの未来とその倫理的課題を探る特集

生成AIが描くヘルスケアの未来とその倫理的課題を探る特集

最近、医療分野における生成AIの活用が目覚ましい勢いで進展しています。これは単に医師や医療スタッフの負担を軽減するだけでなく、患者それぞれに適したセルフケアサービスの提供や創薬プロセスの迅速化にも寄与しています。しかし、同時に新たな誤情報のリスクや倫理的、法的な課題が浮上しており、一筋縄ではいかない状況です。

ヘルスケアにおける生成AIの現状

一般社団法人日本経営協会が発行する経営情報誌『オムニマネジメント』の最新号では、これらのトピックが詳しく解説されています。

特に、特集記事では東京財団の藤田 卓仙氏が登場し、ヘルスケア事業における生成AIの利用に伴う倫理的、法的、社会的課題(ELSI)について考察しています。医療業界における生成AIの活用は、急速に進んでおり、特に診断や治療の精度向上に寄与しています。

生成AIによって、患者の症状をより正確に理解できるようになり、個々の状態に合った最適療法が提案できるようになります。また、医療現場でのペーパーワークが減少することで、医療スタッフが本来行うべき治療に専念できる環境が整うことが期待されています。

課題とリスク

しかし、生成AIの導入に伴うリスクも無視できません。AIが生成する情報の正確性や信頼性についての懸念は根強く、間違ったデータがもたらす影響は計り知れません。特に医療分野では、「医療過誤」のリスクが高まるため、十分なチェック体制が必要です。また、患者データを用いたAIの学習過程で個人情報の取り扱いが問題視されることもあります。

倫理的な観点からも、生成AIが判断を下す際の透明性を確保することが求められます。患者に対してAIによる提案がなぜ行われたのか、その根拠を明示することが、信頼を築く鍵となります。

未来への展望

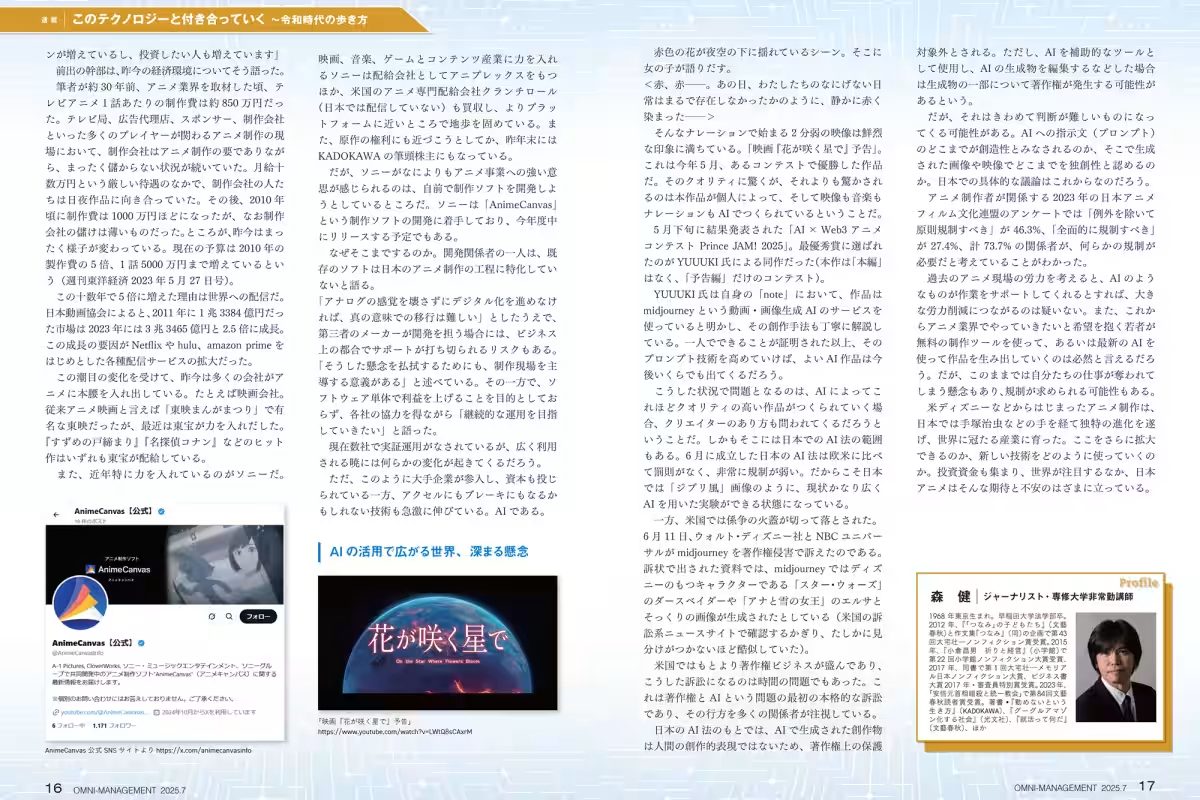

今号の連載にも目を向けると、人事コンサルタントの本田有明氏が「人間の本性」をテーマにした記事で、人間の思考法やその特性がどのようにAIと関係しているのかを解説しています。ジャーナリストの森健氏は、アニメとテクノロジーの進化を結び付け、どのように未来が変化していくかに焦点を当てています。このように、ヘルスケアだけでなく、多様なトピックにわたって技術がもたらす影響を考えることができる内容となっています。

さらに、姫野友美氏が、病気のきっかけとなる思いがけない出来事について考えさせられる記事を寄稿しており、幅広い視点からヘルスケアにおける人間の営みを見つめ直す機会が提供されています。

結論

生成AIはヘルスケアの未来を変える可能性を秘めていますが、その導入には多くの課題が伴います。この新たな技術がもたらす利益を最大化し、不利益を最小限に抑えるためには、引き続き議論を重ねていく必要があります。

日本経営協会の工夫ある取り組みと、情報発信に期待がかかります。これからのヘルスケアの在り方について一緒に考えていきましょう。詳細は、ぜひ『オムニマネジメント』を通じてご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。