次世代シーケンサーによるマイクロバイオームの解析を革新する技術

次世代シーケンサーによるマイクロバイオーム解析の新たな扉

近年、マイクロバイオームに関する研究が急速に進展しています。特に腸内環境における細菌や真菌といった微生物が、私たちの健康や病気に与える影響が注目されています。そんな中、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)の研究チームが、新たな人工核酸標準物質を開発し、次世代シーケンサーによるマイクロバイオーム解析を革新することに成功しました。

1. 産総研の新技術とは?

この新しい技術は、微生物群の構成要素である細菌や真菌などの原核生物と真核微生物の絶対量を同時に測定可能にしています。従来の方法では、微生物の相対的な存在比は明らかにできたものの、正確な絶対量を測定することができませんでした。そのため、異なる研究間での比較が困難であり、マイクロバイオーム研究の信頼性に影響を与える要因となっていました。

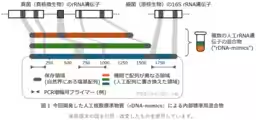

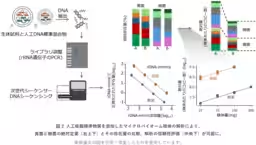

今回開発された人工核酸標準物質は、マイクロバイオームに含まれる12種類の人工核酸から構成されており、次世代シーケンサーによる解析において真菌も含めた絶対定量が可能です。これにより、クローン病やその他の疾患におけるマイクロバイオームの役割を明確に理解する手助けとなることが期待されています。

2. 研究の背景と重要性

マイクロバイオームは、私たちの体内や自然環境に存在し、多種多様な微生物から構成されています。最近の研究では、腸内フローラの多様性や安定性が、糖尿病や自閉症、アレルギー、免疫疾患など数多くの疾患と関連していることが示されています。真菌は腸内微生物の1%未満でありながら、重要な役割を果たすことがわかってきました。そのため、真菌を含めたより詳細なマイクロバイオームの研究が急務でした。

3. これまでの解析手法の課題

従来の次世代シーケンサーによる解析では、微生物群の存在比を得ることはできても、絶対量を測定することができなかったため、細菌と真菌の比較が困難でした。そのため、微生物の動態や健康への影響を明確にするためには、各研究者が独自の手法でデータを補完する必要があり、信頼性の補完が常に求められていました。

4. 新技術の仕組みと応用

産総研の研究チームは、次世代シーケンサーで使用されるリボソームRNA(rRNA)遺伝子の解析を基にした新しい人工核酸標準物質を開発しました。rRNA遺伝子は、細菌や真菌を含む多くの生物が持つ共通の遺伝子であり、これを基にした標準物質を利用することで、微生物の絶対量を直接的に測定できます。

この標準物質は、特定のPCRプライマーに結合する保存領域を持ちながら、独自の可変領域を持たせており、実際の生物由来とは異なる特徴を持っています。これにより、次世代シーケンサーによる解析時に他の生物由来のrRNA遺伝子と簡単に区別できます。この技術により、微生物のデータをより正確に解釈することができるのです。

5. 今後の展望と期待

本技術が実現することで、マイクロバイオームに関する研究分野において新たな可能性が広がります。特に、腸内フローラの解析において、細菌と真菌の相互作用を定量的に理解することができるため、健康に関連する新たな知見が得られると期待されています。また、疾患に関わるマイクロバイオームの変化を追跡することで新しい診断法や治療法の開発につながるかもしれません。

産総研の研究成果は2025年3月17日に「ISME Communications」に発表され、今後も本技術の活用を通じてマイクロバイオーム解析技術のさらなる向上が期待されています。私たちの健康の理解が深まることに、新たな期待が抱かれます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。