特殊細菌「スピロプラズマ」のユニークな運動メカニズムの発見

特殊細菌「スピロプラズマ」の運動メカニズムに迫る

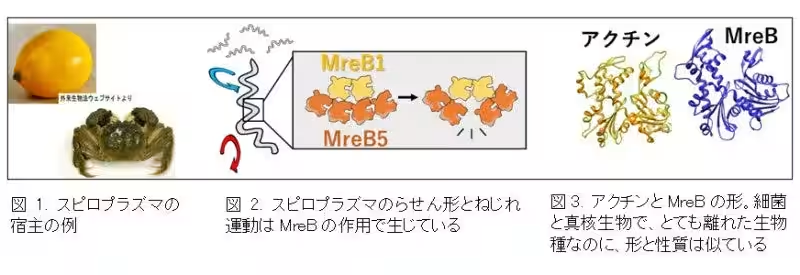

近年、細菌の運動が注目を集めていますが、その中でも特に興味深い存在が「スピロプラズマ」です。この特殊な細菌は、細胞壁を持たないにもかかわらず、らせん形の体をねじるように動くユニークな運動機構を持っています。農作物や甲殻類に病原性を持つスピロプラズマの動きがどのように生まれるのか、2025年8月29日に発表された長岡技術科学大学、岡山大学、大阪公立大学の共同研究がそのメカニズムに新たな光を当てました。

この研究では、スピロプラズマの運動を支える2種類の細菌アクチンタンパク質、特にMreB1に焦点が当てられました。研究チームは、MreB1がATPの加水分解を急速に行えることを発見しました。この高活性は、スピロプラズマの細胞が効率的に運動を行うための鍵となります。

具体的には、MreB1はもう1つのアクチンであるMreB5の繊維構造を調整する役割を果たします。この相互作用が、細菌の特異なねじれ運動を実現する要素であることが示されたのです。研究者たちは、複数のタンパク質が共に働くことでスピロプラズマが動けるメカニズムを提唱し、今後の研究や技術開発にとって重要な基礎を築きました。

研究の意義

この研究成果は多岐にわたる応用が期待されています。例えば、ドラッグデリバリーシステムや微小モーターの開発において、細菌の運動メカニズムを利用することが考えられます。また、病原菌の運動制御に関する新たなアプローチも示唆されており、今後の医療や生物技術の発展に寄与する可能性があります。

発表された論文は「A bacterial actin with high ATPase activity regulates the polymerization of a partner MreB isoform essential for Spiroplasmas swimming motility」というタイトルで、Journal of Biological Chemistryに掲載されています。著者には高橋大地氏や藤原郁子氏、宮田真人氏などが名を連ねており、その研究は全国的にも注目を浴びています。

最後に

スピロプラズマの研究は、これからの科学の発展において重要な役割を果たすことでしょう。私たちが認識している細菌のイメージを超え、新しい技術や医療への応用が期待されています。今後もこの分野の進展から目が離せません。興味がある方は、岡山大学や関連機関のウェブサイトを是非ご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。