東京の大学が挑む!燃料電池用電解質膜の未来を切り開く技術開発

東京都立大学が燃料電池技術の革新に挑む

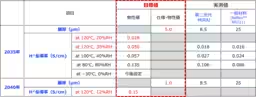

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が設定した2035年度の燃料電池技術のロードマップに基づき、東京都立大学が新たな研究開発へと乗り出しました。本研究は、特に大型・商用モビリティに適した高性能な燃料電池用の電解質膜をターゲットにしています。

燃料電池の未来への道筋

NEDOの支援を受け、東京都立大学では燃料電池に必要な高性能・高耐久性を追求した電解質膜の開発が進められています。特に、機能性ナノファイバーフレームワークを基にした超薄膜技術により、従来の課題であるプロトン伝導性・耐久性とのトレードオフを克服することを目指しています。

研究の背景と意義

現在、燃料電池は多くの産業でその可能性が期待されていますが、特に大型商用車市場においては、性能向上とコスト低減が求められています。新しい電解質膜の開発によって、広範囲の温度や湿度でも安定した性能を発揮し、さらには膜厚が5μm以下でも耐久性を持たせることが求められています。東京都立大学は、この要求に応えるべく、多様な技術開発を進めており、特にDX技術を駆使した新たな成膜プロセスに重きを置いています。

技術の革新と実験の自動化

本研究で特筆すべきは、成膜技術の自動化です。複数のロボットを導入し、膜性能評価装置と連携した自動自律実験装置を開発。これにより、開発スピードを飛躍的に向上させることが期待されています。また、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)解析とプロセス・インフォマティクス(PI)解析を活用し、材料開発や成膜プロセスの最適化を図っています。

目指す未来

今後、東京都立大学はNEDOと密接に連携し、2035年の燃料電池ロードマップに示された目標を達成するための研究を加速させる予定です。水素を利用したエネルギー社会の実現に向け、燃料電池の技術革新は急務です。この取り組みにより、日本はさらに国際的な競争力を高め、持続可能な社会の実現に寄与することとなるでしょう。各国の動向を見据え、技術開発に対するアプローチを一層促進し、我が国の燃料電池技術を次のステージへと引き上げる役割を担っています。

まとめ

東京都立大学の挑戦は、単なる技術開発にとどまらず、持続可能で環境に優しい社会の実現に向けた重要な一歩です。今後の展開がますます楽しみです。燃料電池技術の進化によって、未来のモビリティの形を見据えたドラマティックな変化が期待されています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。