気候変動に立ち向かう農業技術の確立へ!WAKUと東京大学が共同研究を開始

研究の背景と目的

近年、気候変動が進む中で、農業現場にはさまざまな課題が浮上しています。高温障害や不安定な降雨パターン、突発的な天候の変化により、作物の品質低下や収量減少が深刻な問題となっています。このような状況を受けて、日本国内での農業従事者の高齢化や担い手不足、経営継承の困難といった構造的な問題も顕在化し、新たな環境適応型の栽培技術の開発が求められています。

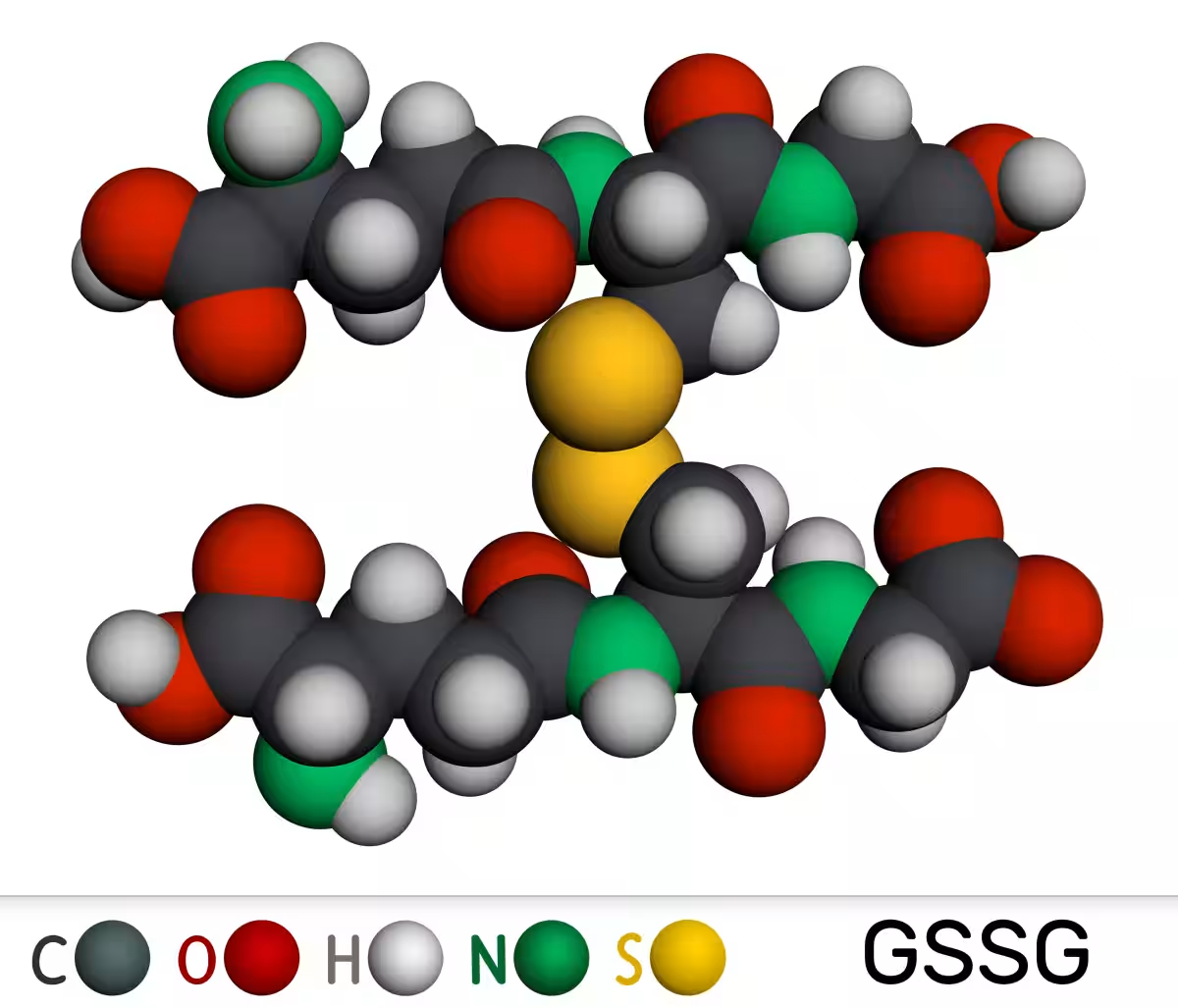

こうした課題に応じて、株式会社WAKU(本社:岡山県岡山市、代表取締役CEO:姫野亮佑)は、東京大学大学院農学生命科学研究科(教授:藤原 徹)と共同で、植物のストレス応答を制御する新しいアプローチとして「グルタチオン(GSH/GSSG)」に注目。それによって、気候変動に対応した安定した作物の生産を可能にする技術の確立を目指しています。

グルタチオンの役割とその研究方向性

グルタチオンは、植物をはじめとする生物の細胞内に存在する重要な抗酸化物質で、還元型(GSH)と酸化型(GSSG)の2つの状態を持っています。このGSHとGSSGの比率は、細胞内での酸化ストレスのレベルを示す重要な指標であり、植物が高温や乾燥などの環境ストレスにどう応答するかにおいて重要な役割を果たしています。最近の研究では、グルタチオンの代謝が単なる抗酸化機能を超え、硫黄代謝や二次代謝産物の動態にも影響を与えることがわかってきました。

本共同研究を牽引する東京大学の伊藤岳洋博士は、グルタチオン(GSH)分解に関与する酵素群の役割やグルタチオンの迅速な代謝回転、さらにはグルコシノレートを介した硫黄再分配の分子メカニズムの解明に取り組んできました。これらの理解は、植物が逆境でどう生存戦略を立てるのかを示す手がかりとして、農業分野への応用可能性を持っています。

研究の詳細と実施内容

本共同研究では、グルタチオンを外部から施用した場合、どのように植物の生育や環境ストレスへの応答に影響するか、基礎と応用の両面から検討を進めます。WAKUは圃場での試験を通じて、グルタチオン施用による生育変化や耐性の兆候を整理し、得られた知見を提供していきます。東京大学は、分子レベルでのグルタチオンの代謝回転や分解経路、レドックスバランスの変動と植物の生理応答との関連を解明していきます。

両者がそれぞれの強みを活かし、グルタチオン施用が植物に与える影響を多角的に考察し、持続可能な農業技術の開発への基盤を築いていく計画です。

今後の展望

この研究は、グルタチオンという物質の知見を農業技術に応用する新しい試みで、気候変動にも適応可能な安定した作物生産技術の実現に向けた重要なステップとなります。将来的には、ハウスや露地での実証試験を経て、社会実装を進めていく予定です。また、特定の施用タイミングや施用方法についてのノウハウを開発し、東京大学と連携しながら集めた知的財産の確保と特許ポートフォリオの強化も視野に入れています。WAKUは引き続き、科学の力を活用して持続可能な農業の未来を切り拓くために、産学連携による革新的な技術開発を進めていきます。

会社概要

株式会社WAKUの本社は岡山県岡山市にあり、代表取締役は姫野亮佑です。2022年に設立され、グルタチオンを活用したバイオスティミュラントや飼料の研究開発や製造販売を行っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。