障害者を正しく描く!デフリンピックとゲッティイメージズの新たな挑戦

障害者を正しく描く!デフリンピックとゲッティイメージズの新たな挑戦

2023年11月15日、世界初のデフリンピックが東京で開催される。これは耳の聞こえない、または聞こえにくいアスリートたちのための特別なスポーツイベントであり、国内外で多くの期待が寄せられている。しかし、この画期的な大会の認知度はまだまだ低く、パラリンピックとは異なり、その認知度は39%に過ぎないとの調査結果がある。これは、メディア露出や情報の共有、さらには社会全体の理解が遅れていることを反映している。

そんな中、ゲッティイメージズは「VisualGPS」と呼ばれる消費者意識調査を基に、障害者を描くビジュアル表現の重要性を訴えている。日本の消費者の約70%が、障害者をより平等に表現してほしいと考えているが、実際の広告などで障害者が登場する頻度はなんと1%未満。これは、広告などで表現されるのは目に見える障害、つまり車いすや義足を持つ人々であり、聴覚障害やメンタルヘルスなどの「見えない障害」がほとんど無視されていることを意味する。

障害者が登場するビジュアル表現の現状

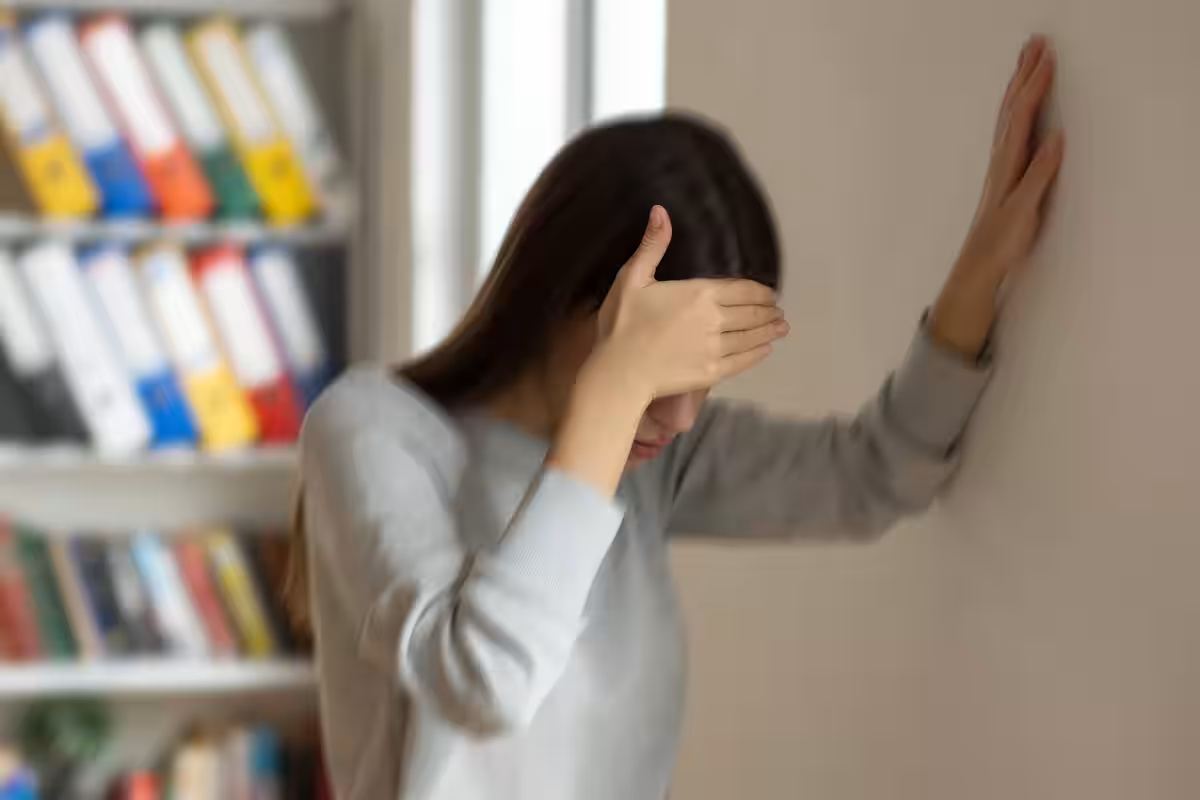

ゲッティイメージズの「VisualGPS」調査によれば、企業やブランドが障害者を描く際には「希望」「サポート」「痛み」といったテーマに偏っていると指摘されている。これは、障害者を描くことでポジティブな印象を与えようとする試みではあるものの、「日常生活」や「自立した姿」を十分に描けていない現状がある。具体的には、障害者が他者に依存している様子や、精神的な苦痛を強調するビジュアルが多く存在する。

具体例としては、希望の象徴として「日差しの中で車いすを押される」ビジュアルが取られることが多いが、この表現は障害者の自立を隠すことが容易である。また、「サポート」をテーマに手をつなぐ姿を描くビジュアルも、思いやりを表現しつつも、その依存を暗に示している。これらのビジュアルは一見ポジティブに見えるが、障害者の現実を不十分に表現している。

ビジュアル表現の新たなアプローチ

消費者が求めるのは、障害者が「日常生活に存在する姿」だ。実際に、83%が障害者が日常の場面で登場するビジュアルをあまり見ないと答えており、しかし60%はその表現を注目していると回答している。これからは、企業やブランドが障害者を描く際に、日常生活の中での楽しさや多様性、主体的な活動を描くことが必要だ。具体的には、リハビリや治療に限定せずに、友人や家族とともに過ごすシーンや、楽しみを共有する瞬間を描くことで、より共感を得ることができる。

また、障害を持った若者がゲームやファッション、アートなどを楽しむ姿を描くことで、障害が特別なものではなく日常の一部であることを示すことが効果的だ。「希望」や「前向きさ」を表現する際には、他者への依存と切り離して、進歩や自己決定、日常での成功体験を重視することが求められる。これにより、障害者を描くビジュアルが消費者との共感を生み出し、ブランドとしても差別化を図ることができる。

まとめ

デフリンピックの開催は、障害者に対する理解を深める良い機会である。企業やブランドは、この機会を生かし、同時にゲッティイメージズの「VisualGPS」の方針に基づいて、障害者の多様性とリアルなライフスタイルをビジュアルで描くことが求められている。社会全体としても、障害に対する理解を深めることが重要であり、より多くの人が共感し、共に生きる社会を作ることが必要だ。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。