企業が直面する新たな課題、『働く喪主』の実態と支援の重要性

働く喪主の実態: 生産性と企業支援の必要性

超高齢社会が進展する日本では、「働く喪主」という新たな社会的問題が浮上しています。これは、就業中に家族の死に遭遇し、喪主の役割を果たすことになる労働者を指します。この現象は、企業の業務運営や生産性に直接的な影響を与えることが明らかになっています。

調査の背景

2025年までに、団塊世代が75歳以上に達することに伴い、日本はいわゆる「多死社会」を迎えます。この状況では、労働者の平均年齢が上昇しており、今後10年にわたって「働く喪主」が急増することが予測されます。実際の研究によれば、ここ数年で死別に伴う喪失感が仕事の生産性に与える影響が見えてきました。悲嘆の状態が深まると、働く能力が低下し、メンタルヘルスも影響を受けることが示されています。このため、家族の死別がもたらす問題は、もはや個人の感情に留まらず、企業全体にとっての課題として認識されています。

調査内容と結果

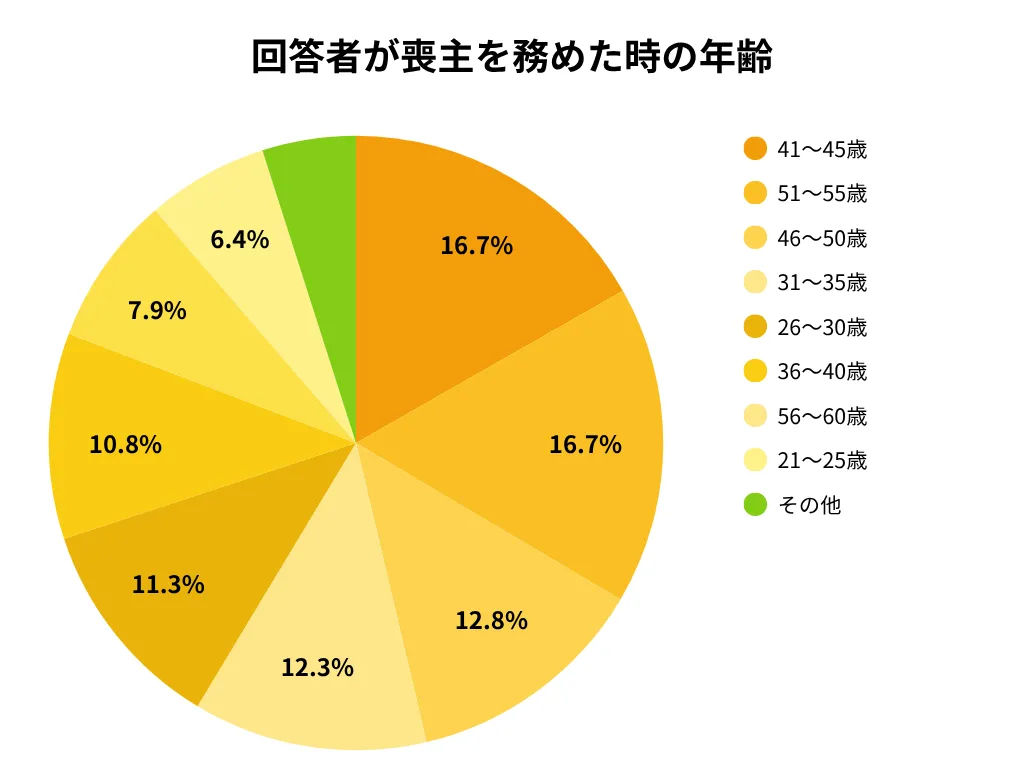

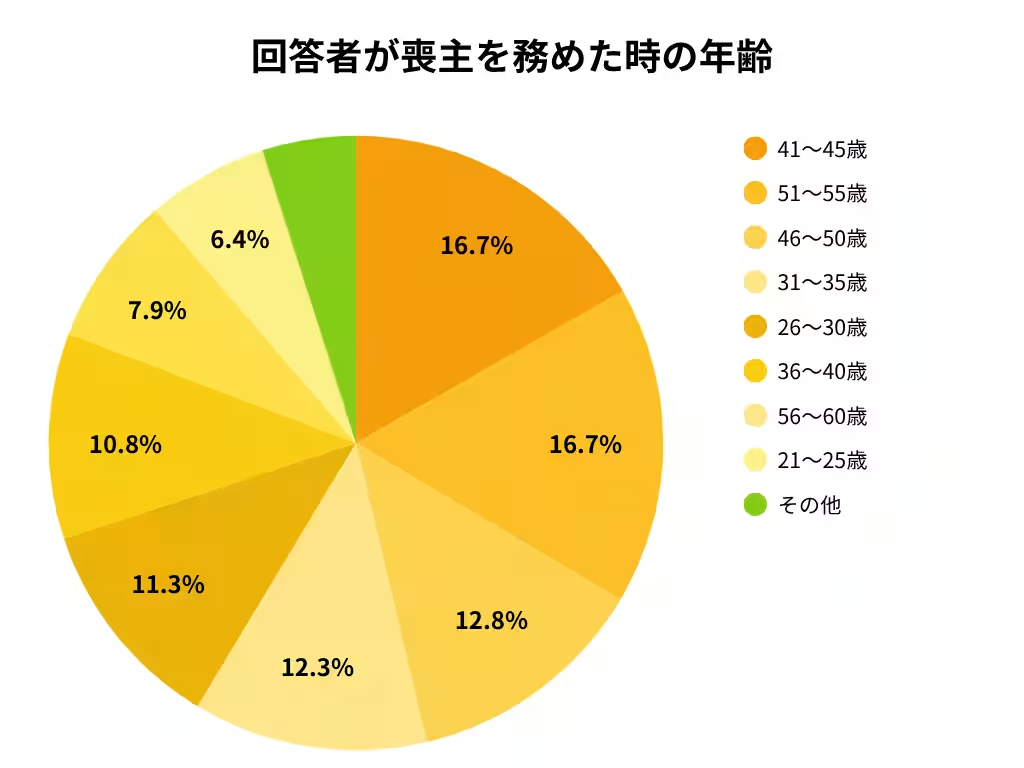

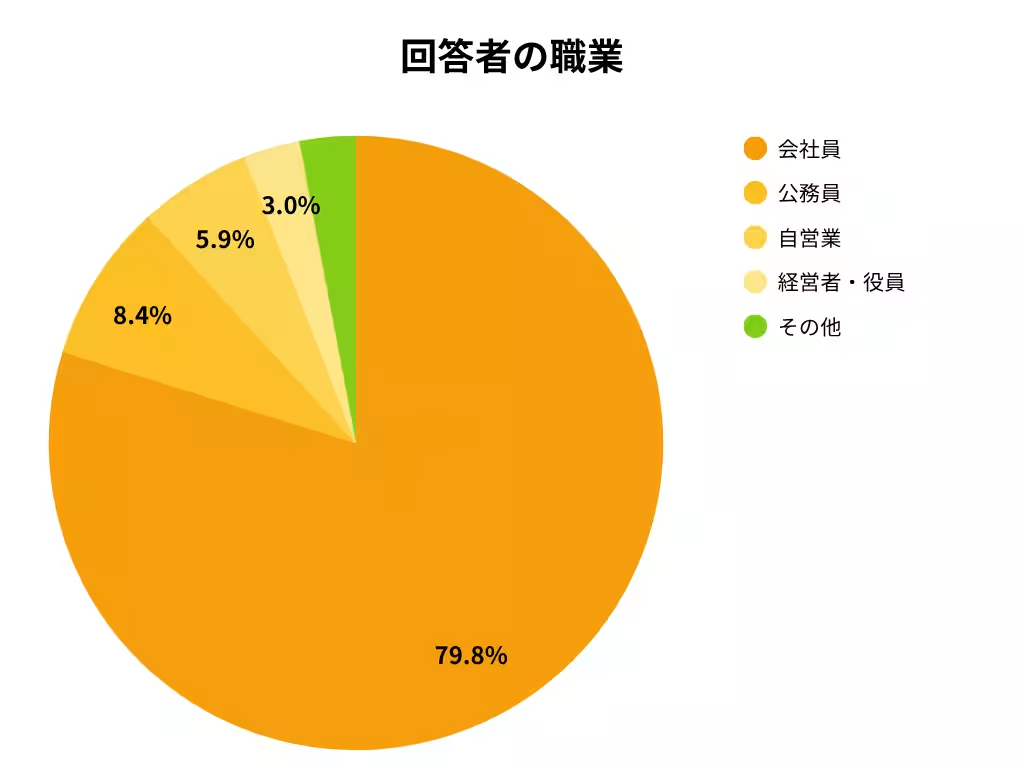

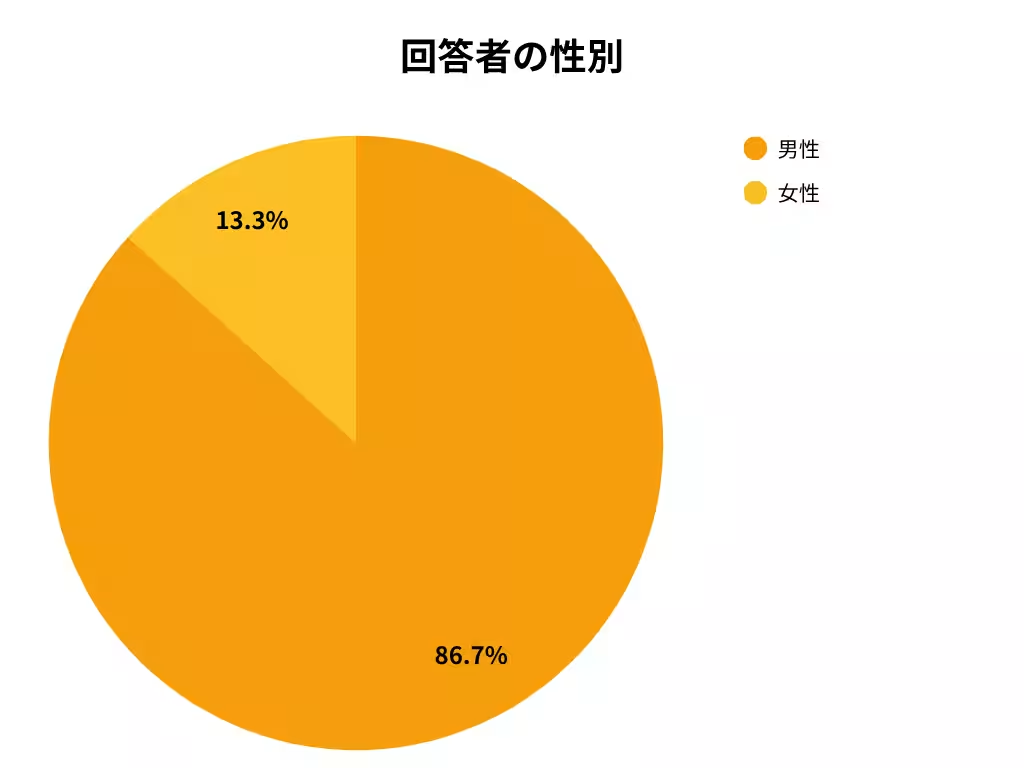

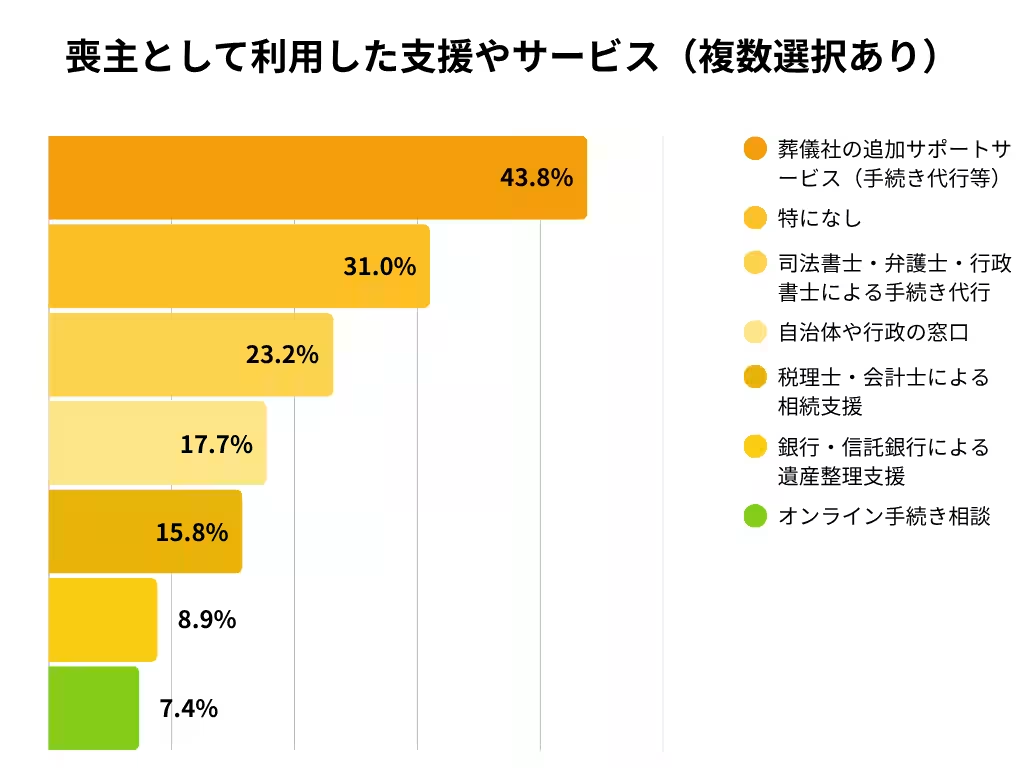

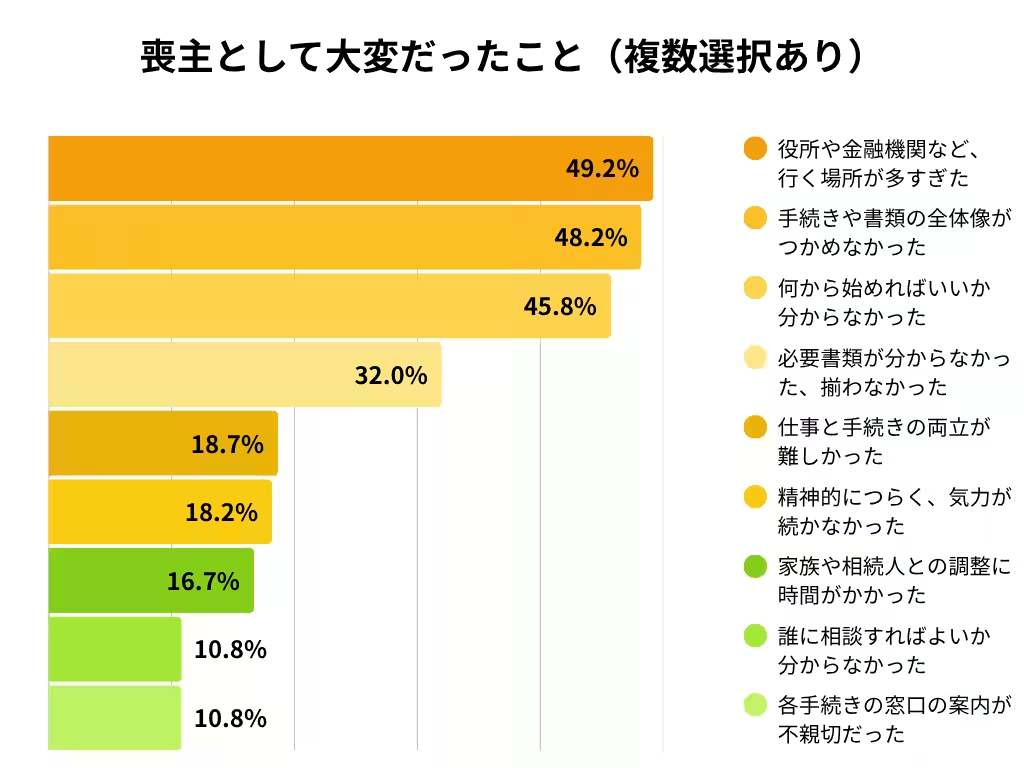

Waterhuman株式会社が実施した調査では、働く喪主203名を対象に、忌引き休暇中の手続きや会社への影響について分析されています。調査の結果、以下のことが明らかになりました。

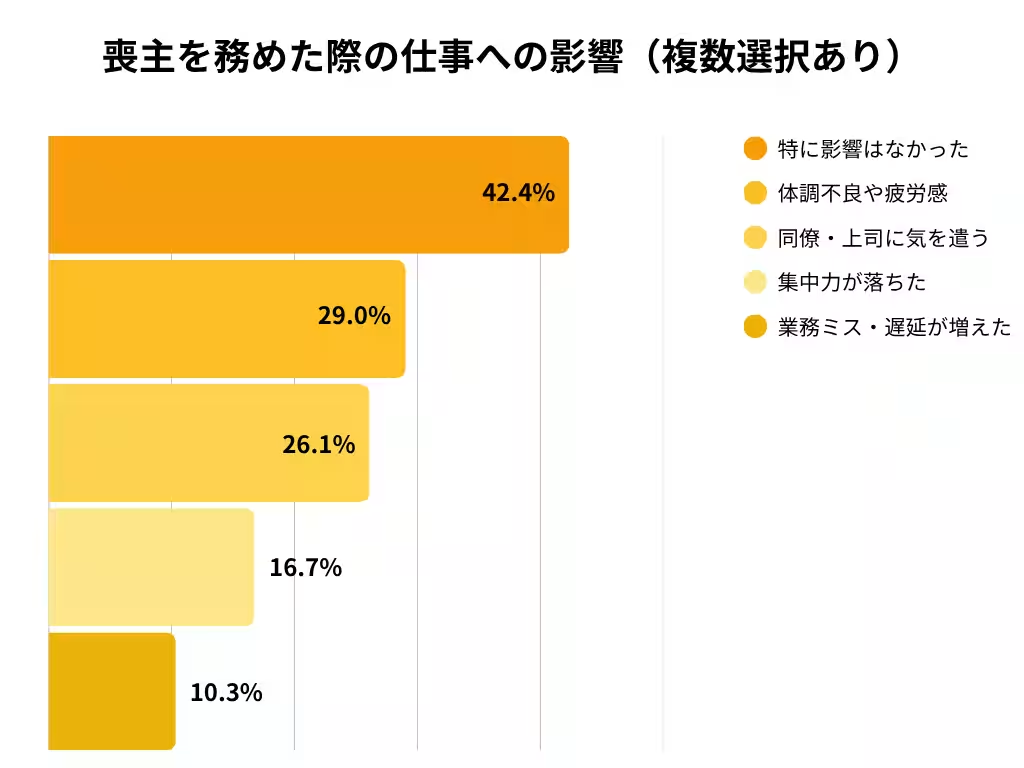

1. 量的生産性の低下

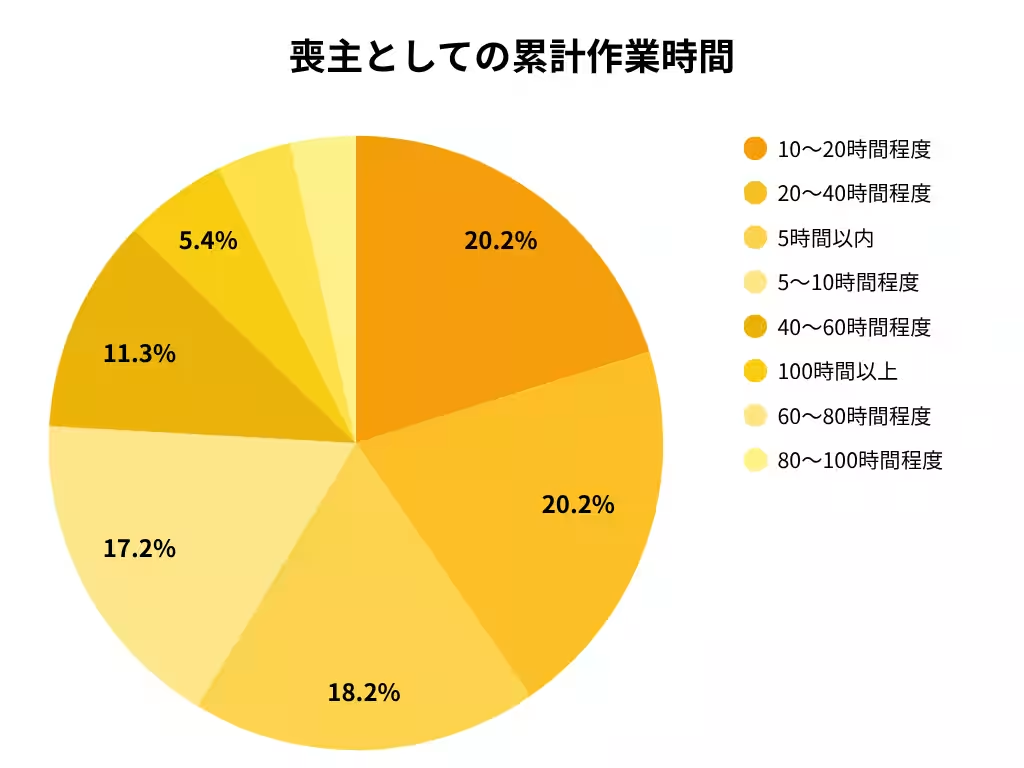

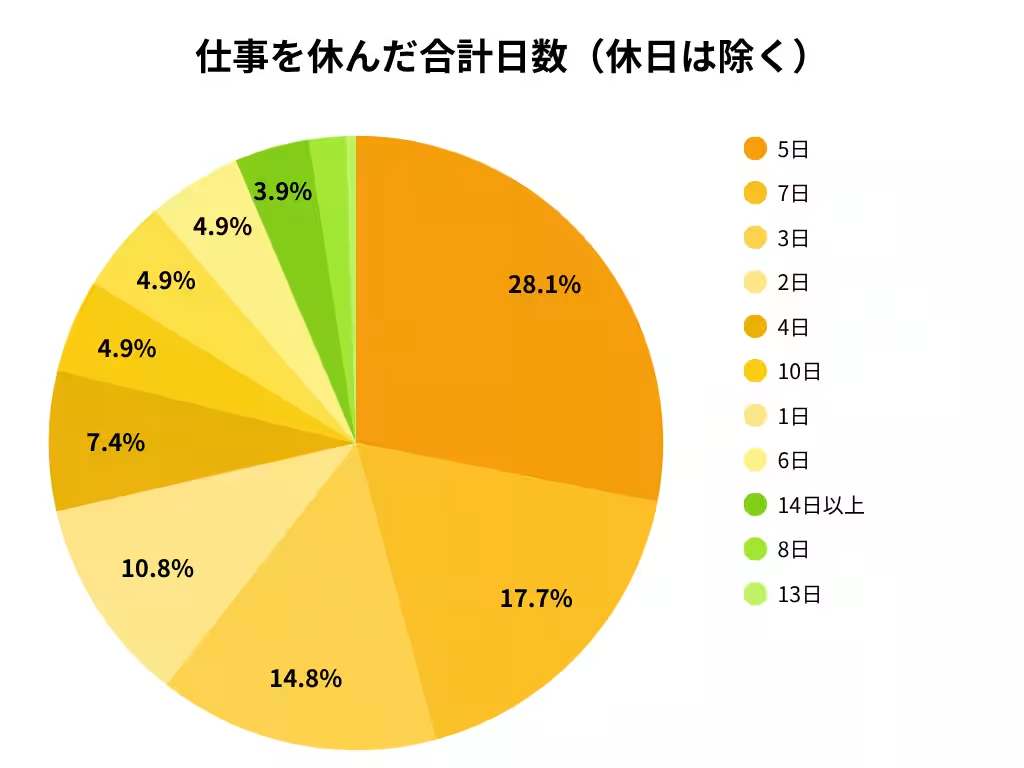

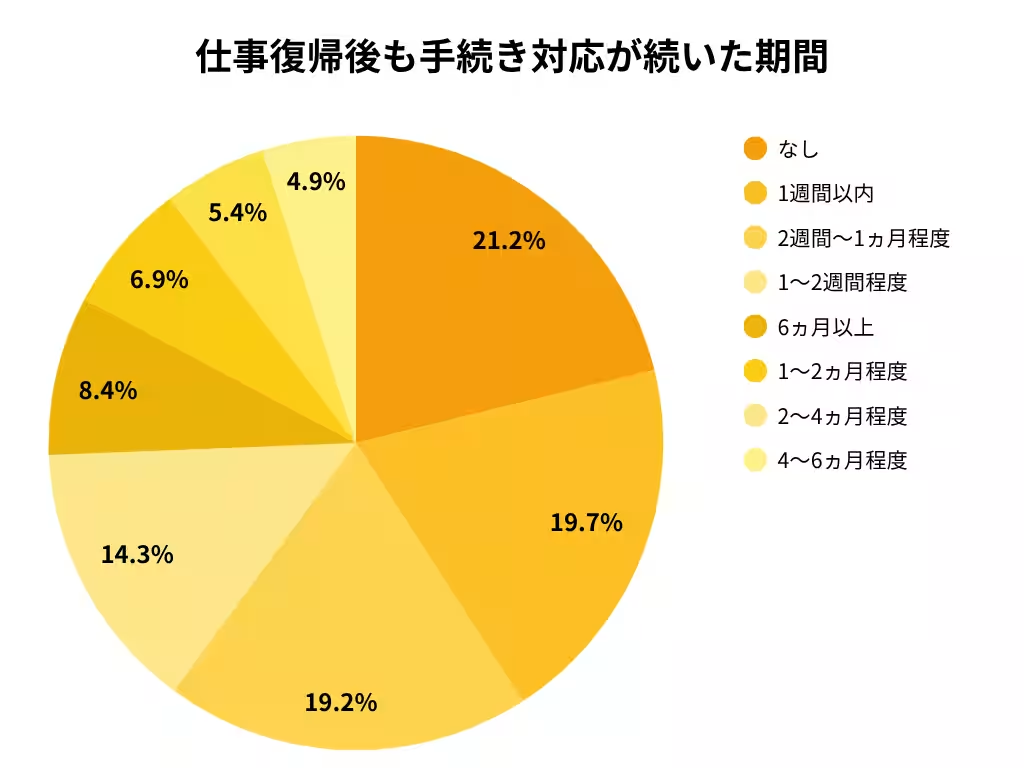

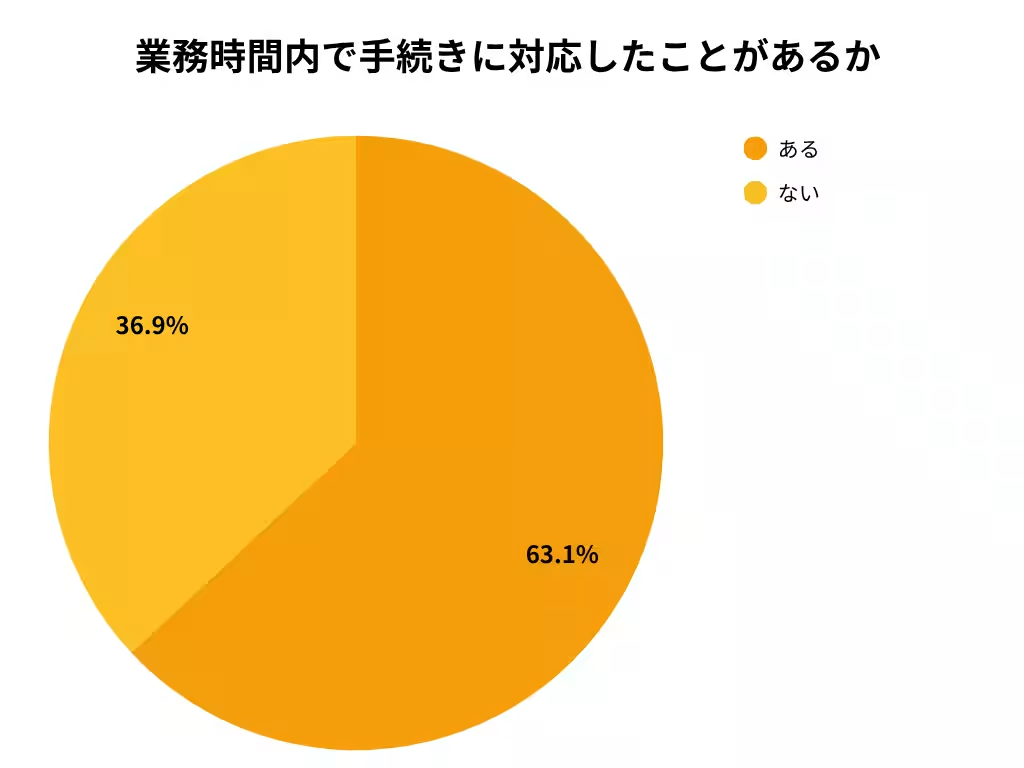

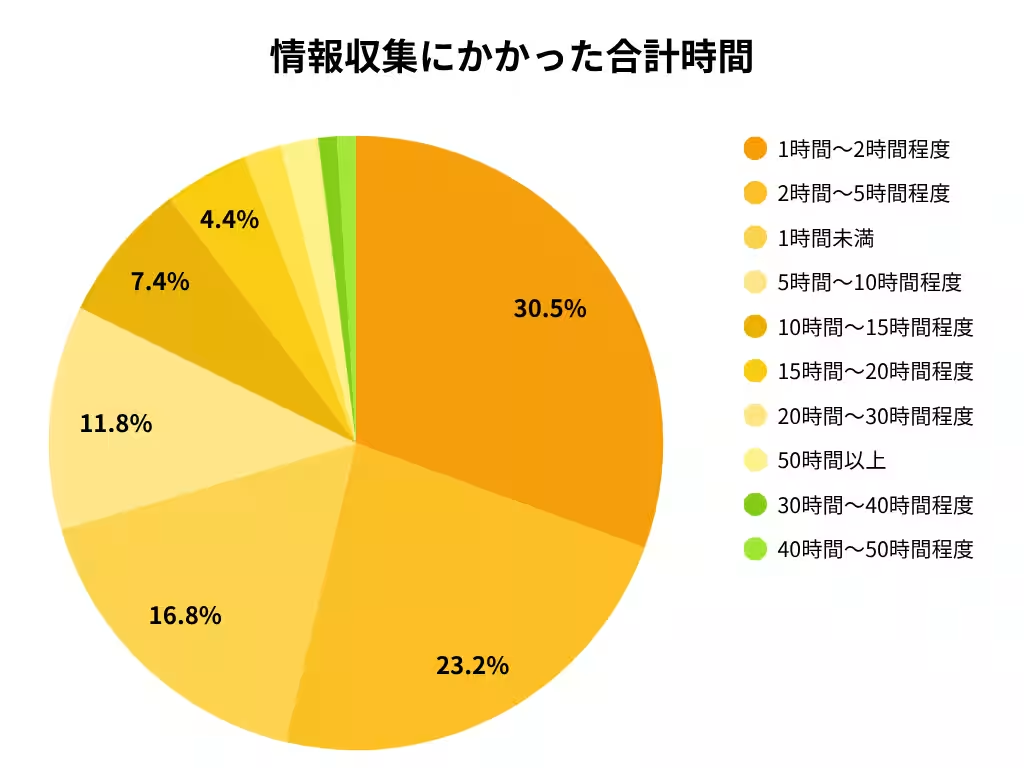

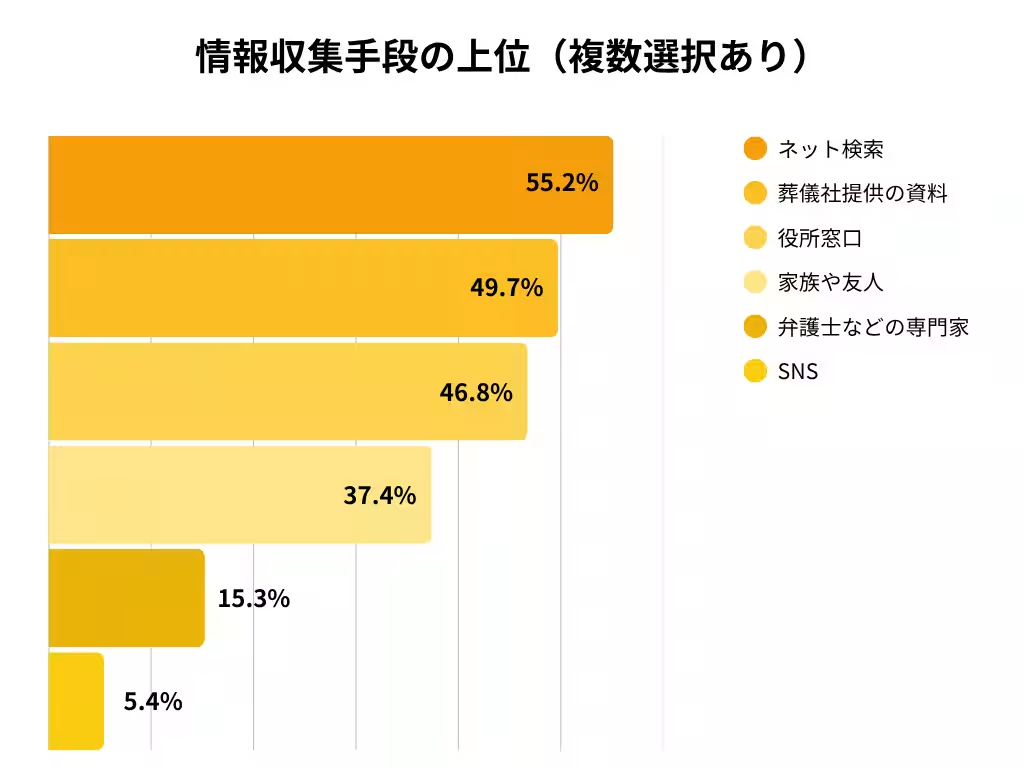

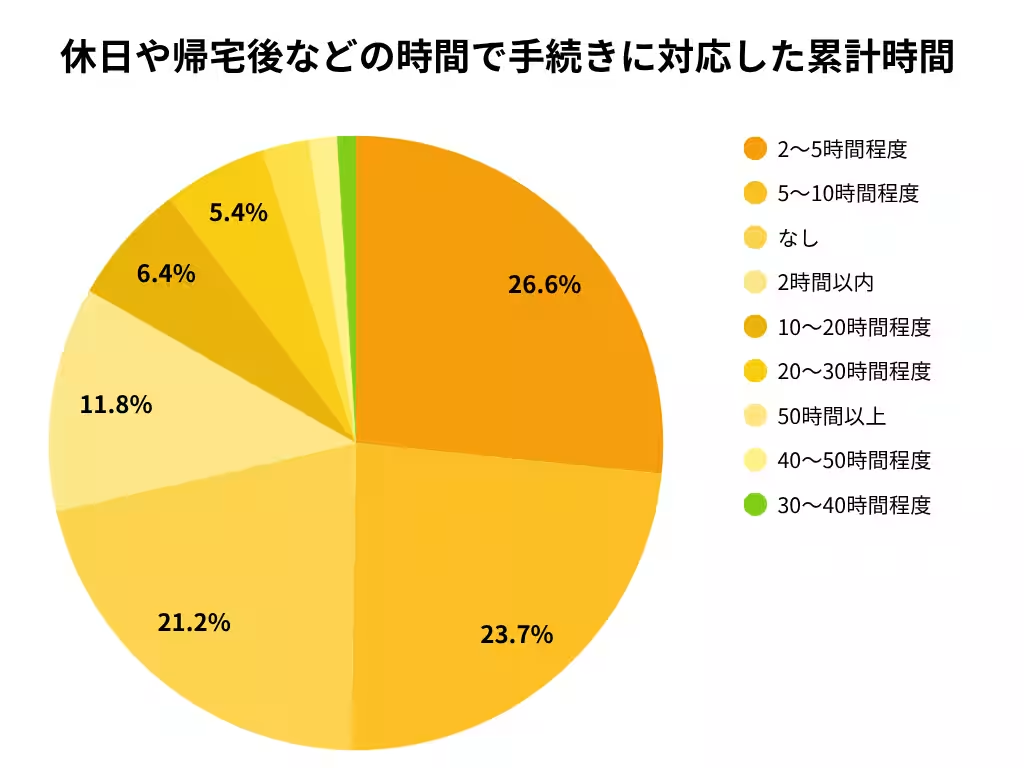

手続きの実施は忌引き期間中だけでは済まず、仕事復帰後も続くため、労働者は平日や休日に時間を奪われることが多くあります。調査によると、喪主の作業時間は「40時間以内」とする回答が75.9%でした。ただし、中には100時間を超える場合もあります。このため、通常の作業スケジュールも影響を受け、職場では調整が難しくなります。

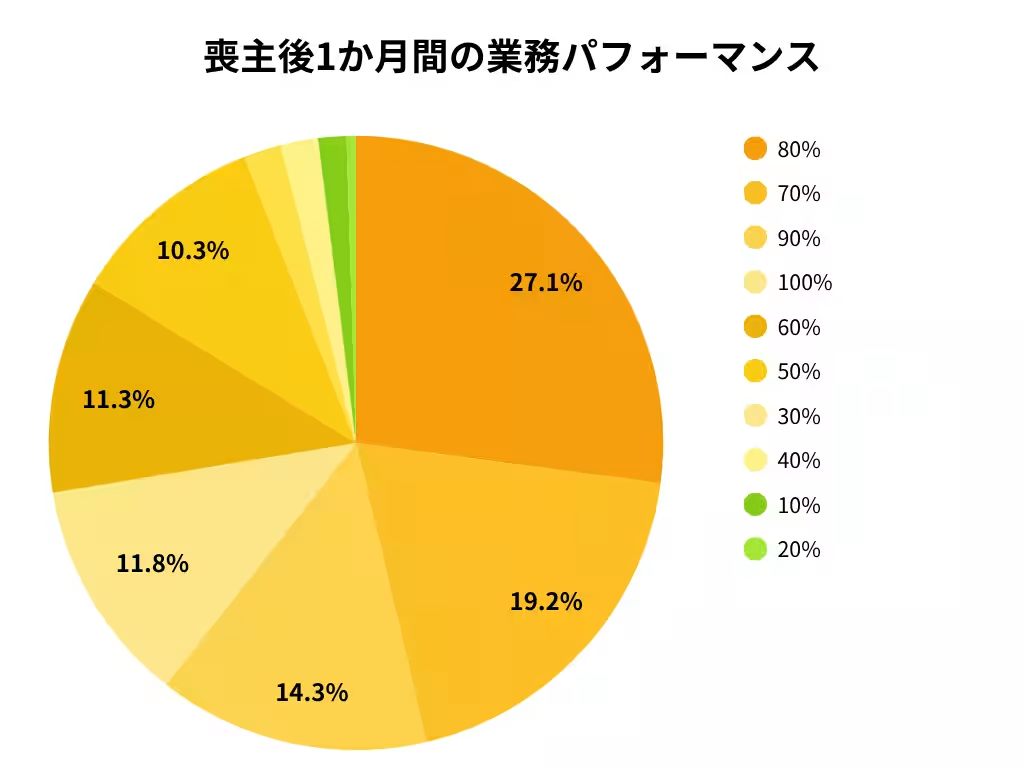

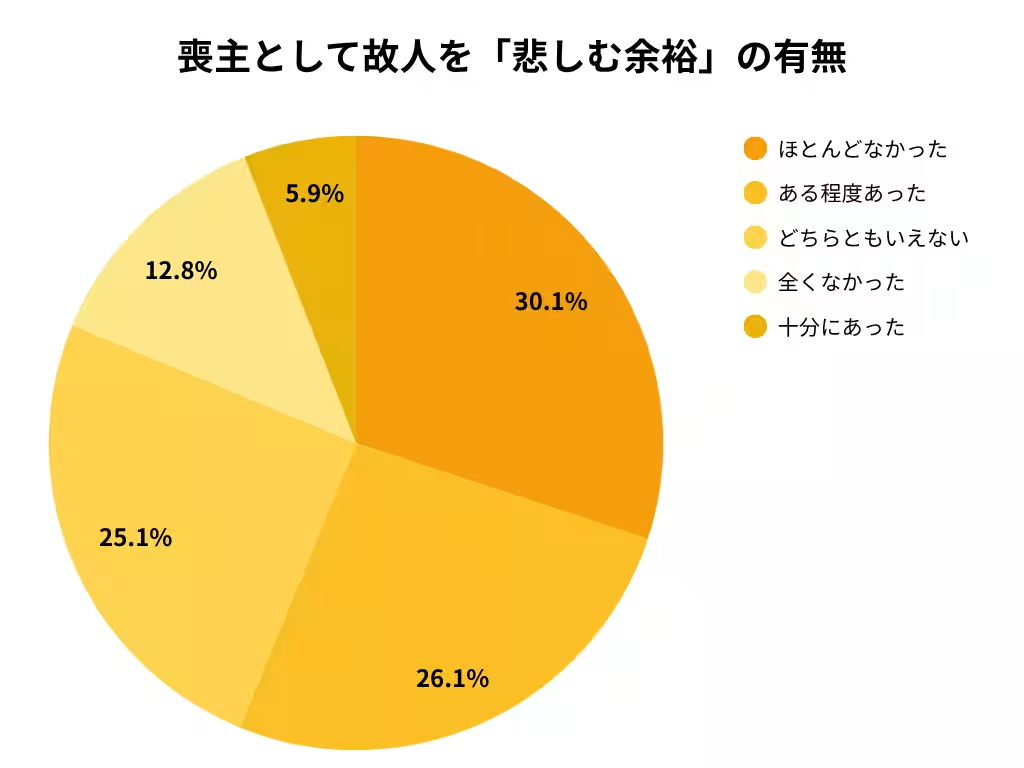

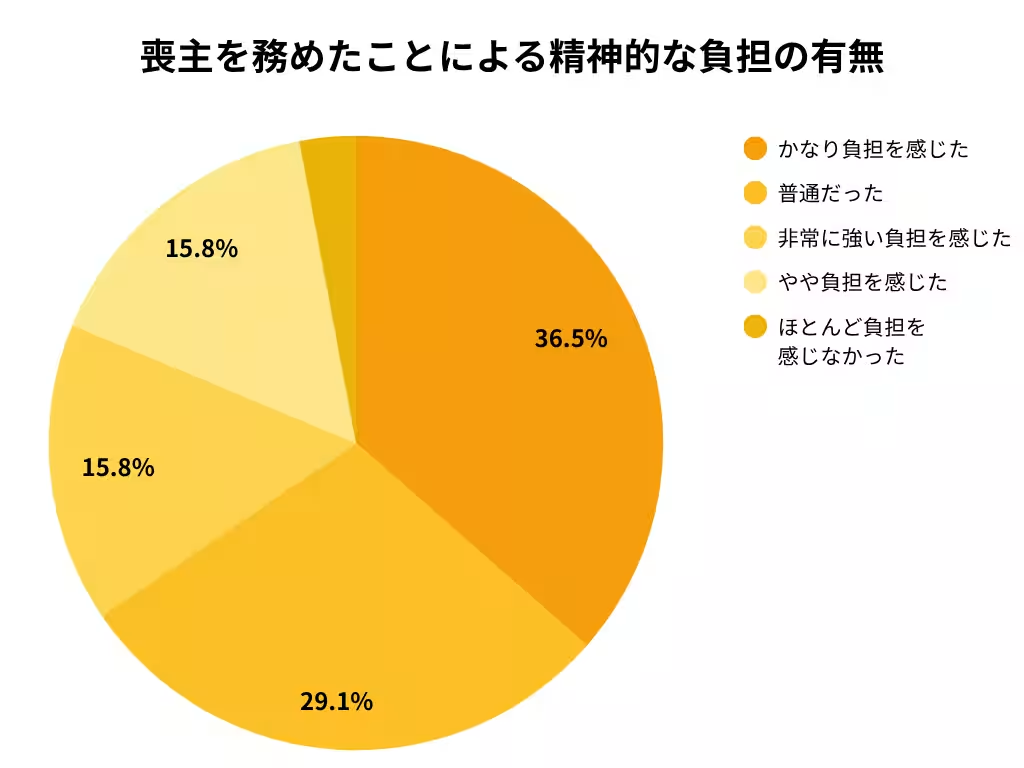

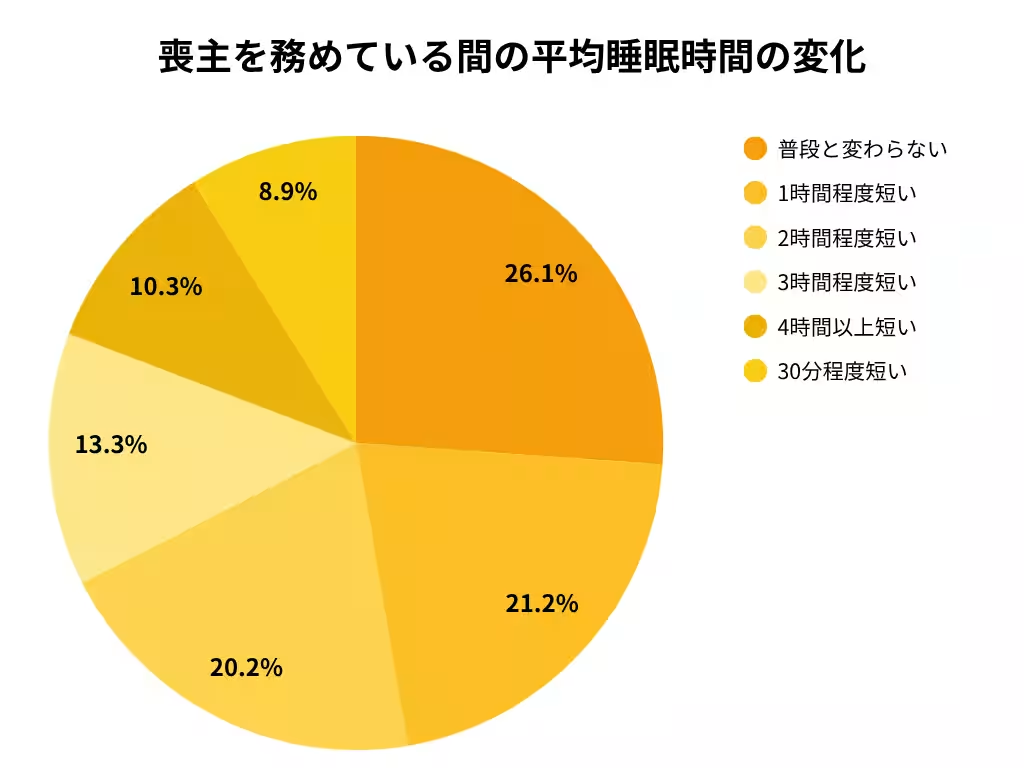

2. 質的生産性の低下

生産性の低下は時間の損失だけにとどまりません。心身の状態にも悪影響が及び、集中力の低下や疲労、さらには睡眠の質が影響を受けることも多く見られます。約70%の回答者が、喪主を務めたことで精神的負担が大きかったと答えています。

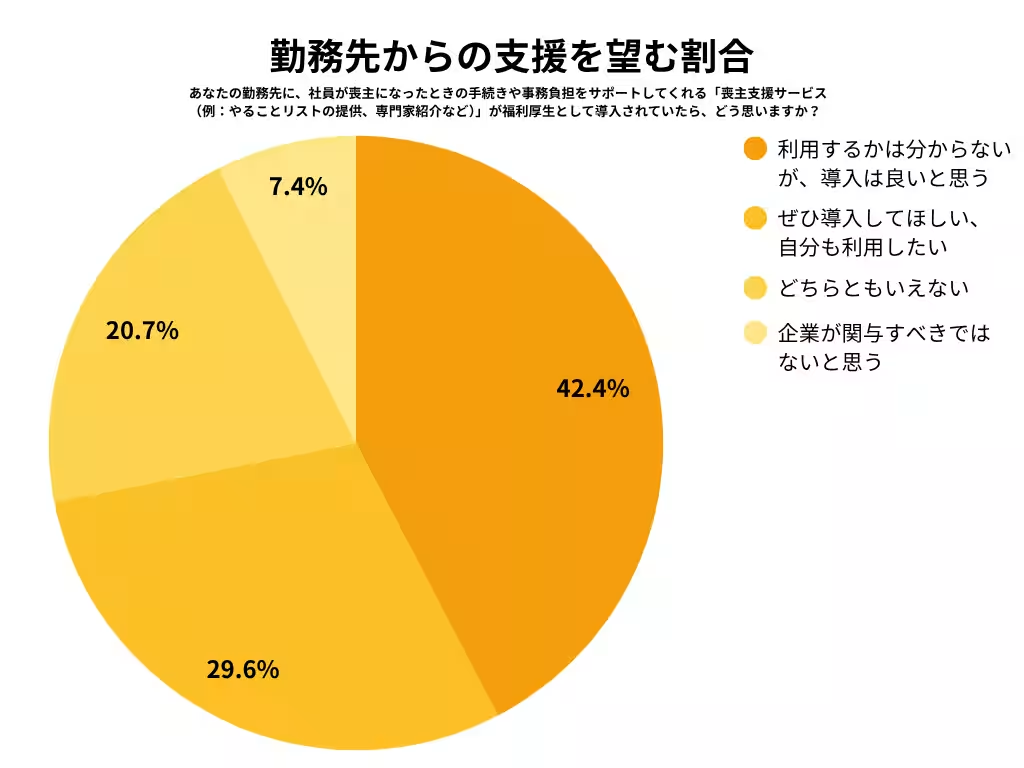

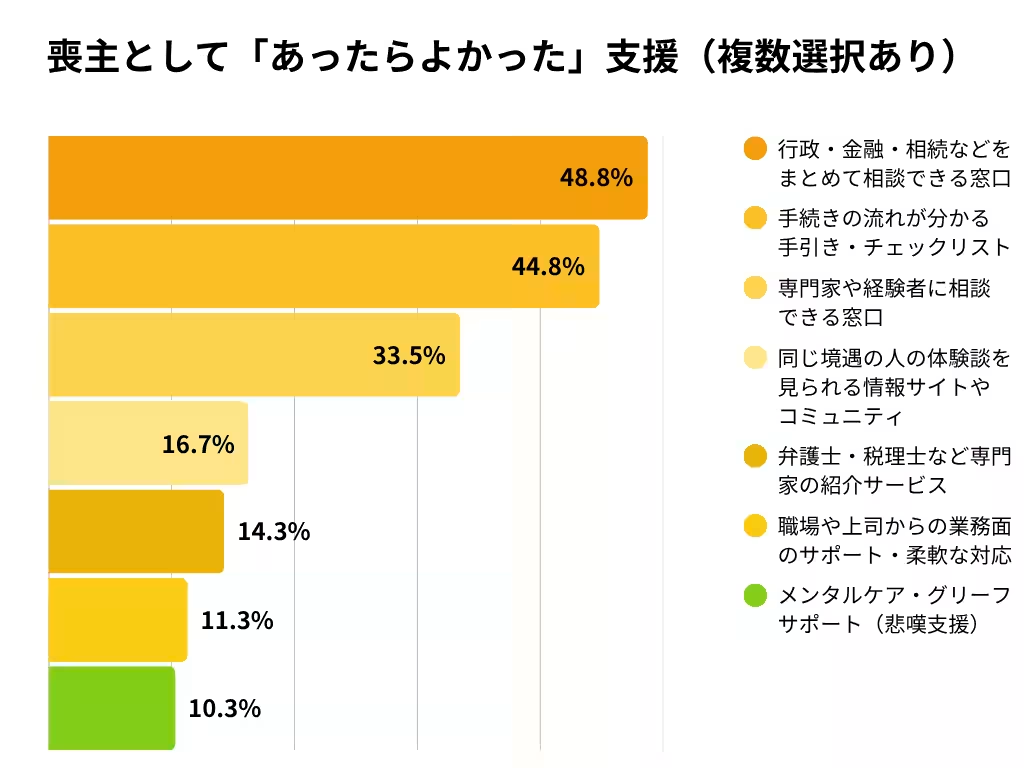

3. 企業による支援の必要性

驚くことに、約72%の回答者が、会社からの支援が必要だと感じています。喪主としてのサポートには、やることリストや相談窓口を設けることが挙げられています。こうした支援があれば、事務的な煩雑さや精神的な負担を軽減できる可能性があります。

企業の取り組みの重要性

新谷覚亮氏は、「家族を見送ることは個々の出来事に思えるが、実際には業務に深刻な影響を及ぼす」とし、企業がこれに対応するための仕組みを整えることの重要性を伝えています。現場では、判断能力の低下や復帰の無理が生じることが多く、組織全体の問題として捉えなければならないと強調しています。

まとめ

“働く喪主”に対する理解と支援策が急務とされる中、企業はこの新たな課題に正面から向き合う必要があります。手続きの明確化や社内手順の整備、専門家との協力などを進めることで、従業員が少しでも負担を軽減できる環境を整えることが求められています。

多死社会を迎える日本において、忌引き支援は福利厚生の一環としてではなく、必要不可欠な施策として認識されるべきです。将来的には、企業、自治体、専門職が一体となり、現場で実効性のある支援モデルを構築していくことが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。