ナノ単結晶細孔の水の新たな相を明らかにする研究の成果

研究の背景と概要

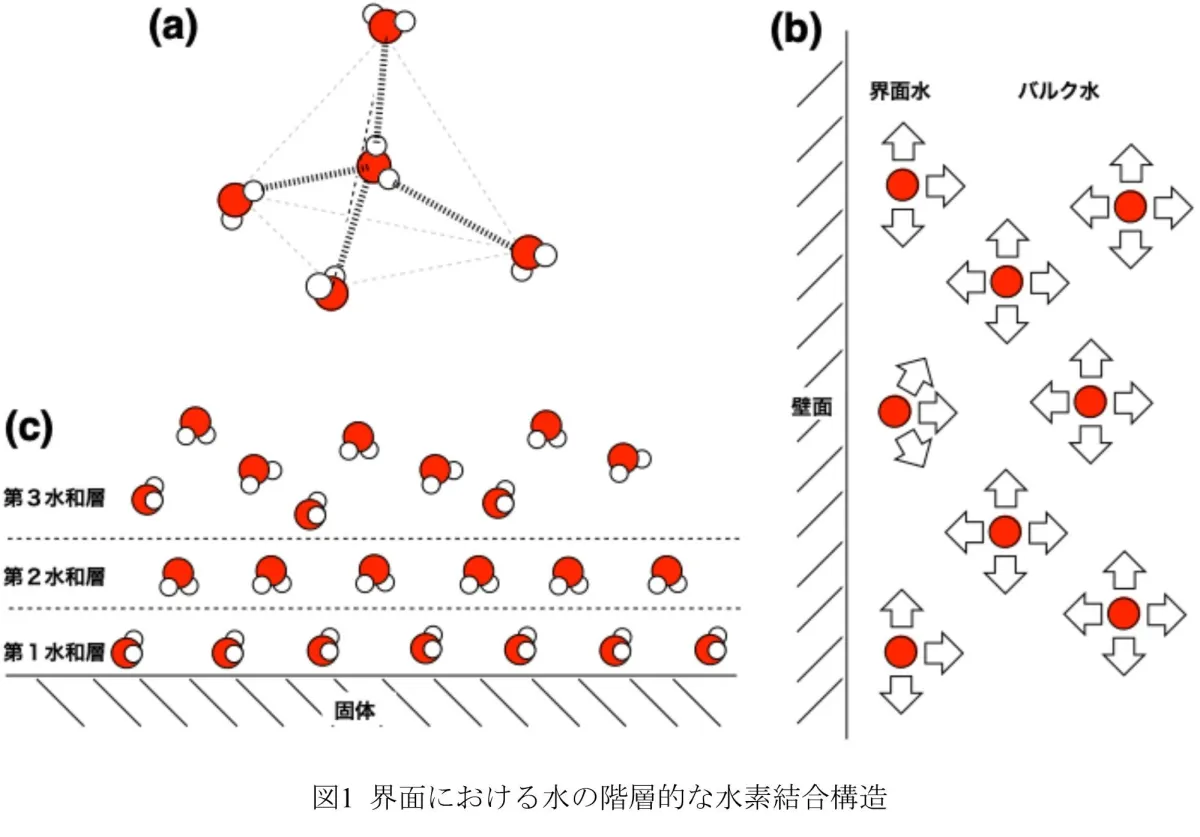

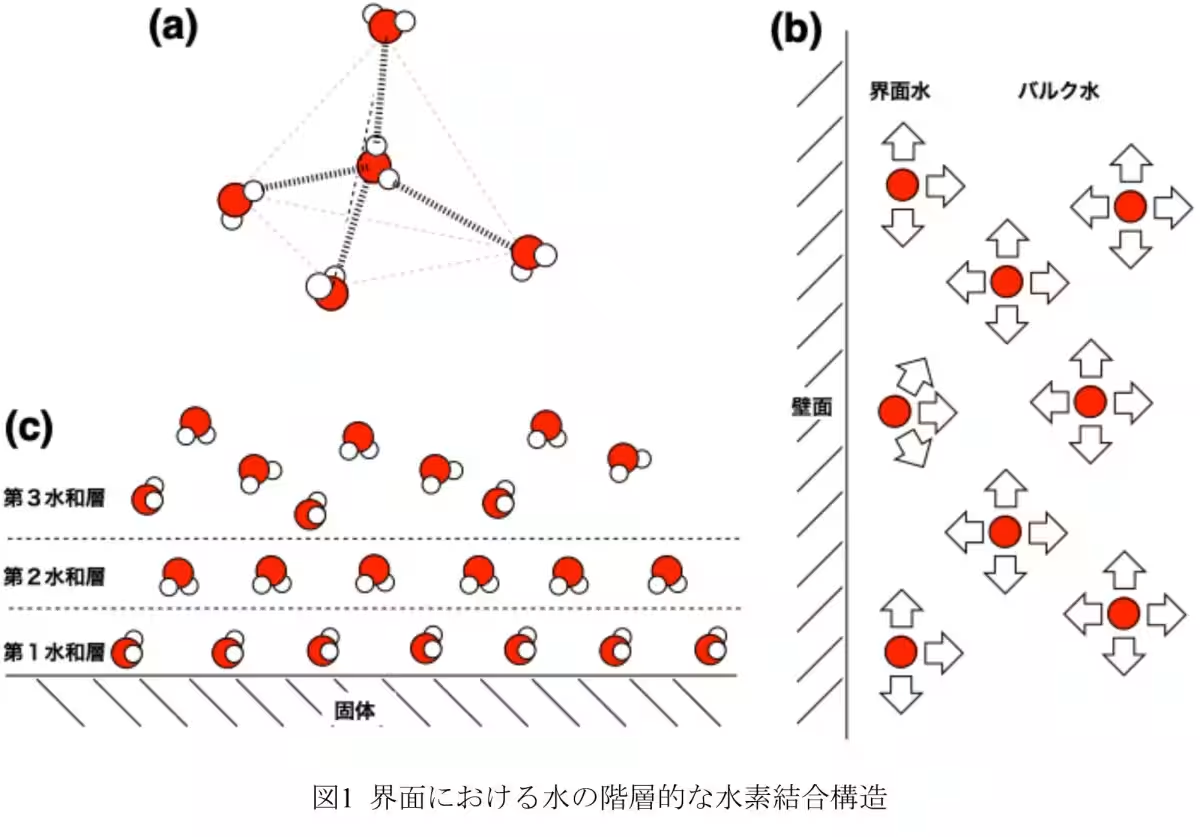

日本の東京理科大学の研究チームが、ナノ単結晶細孔に閉じ込められた水を研究し、新たな水の相特性を発見しました。本研究はナノテクノロジーの分野で進行中であり、特にナノ結晶細孔における水の階層構造に関心が寄せられています。

研究の概要と成果

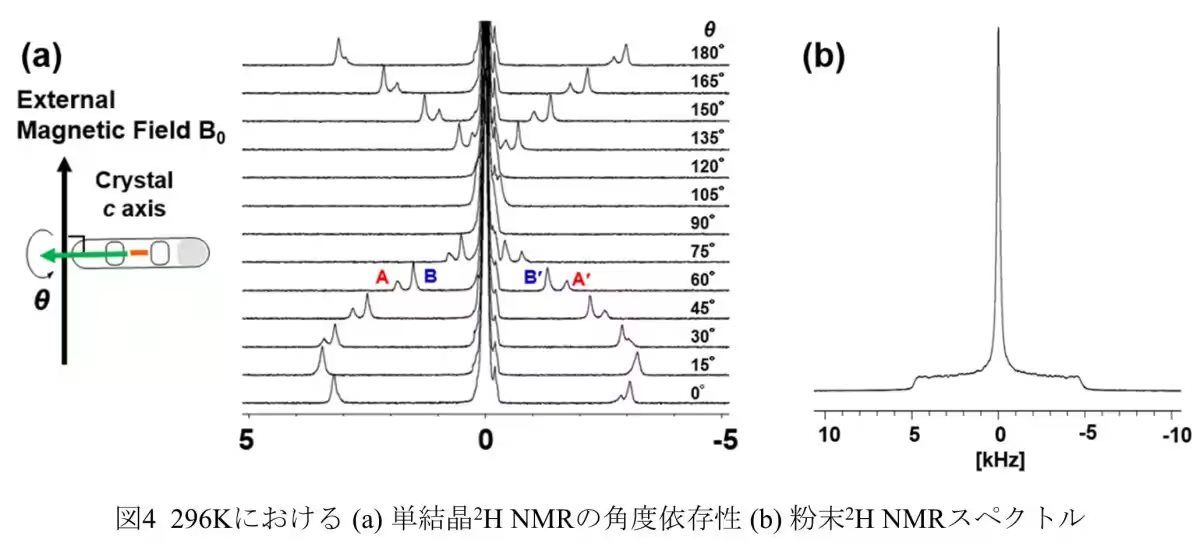

これまで生体物質の中での水の挙動については、十分に解明されていませんでした。しかし、今回の研究では、東京理科大学の田所教授や小林講師、並木氏、さらに金沢大学との共同研究により、固体2H NMRによって水の新しい前融解状態を明らかにしました。

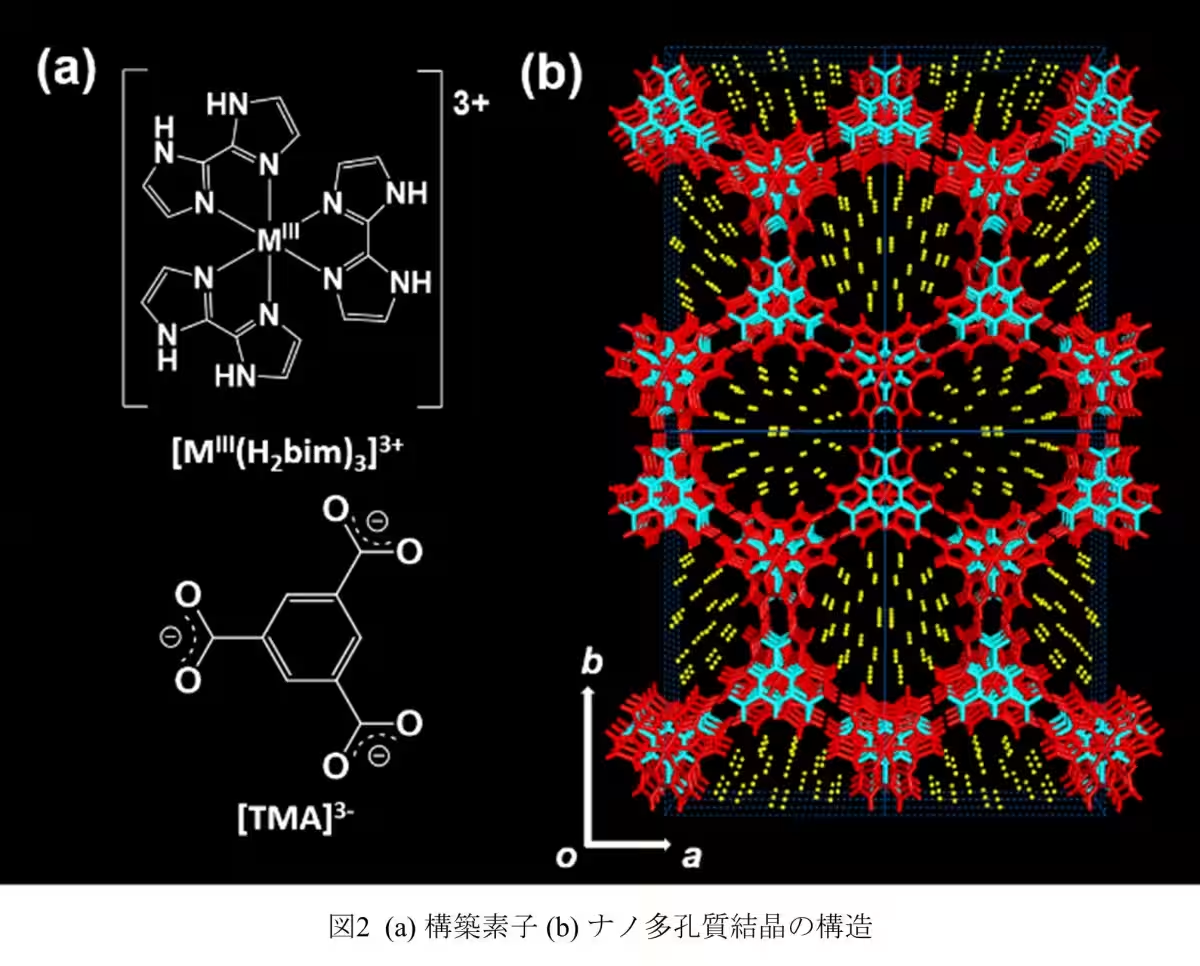

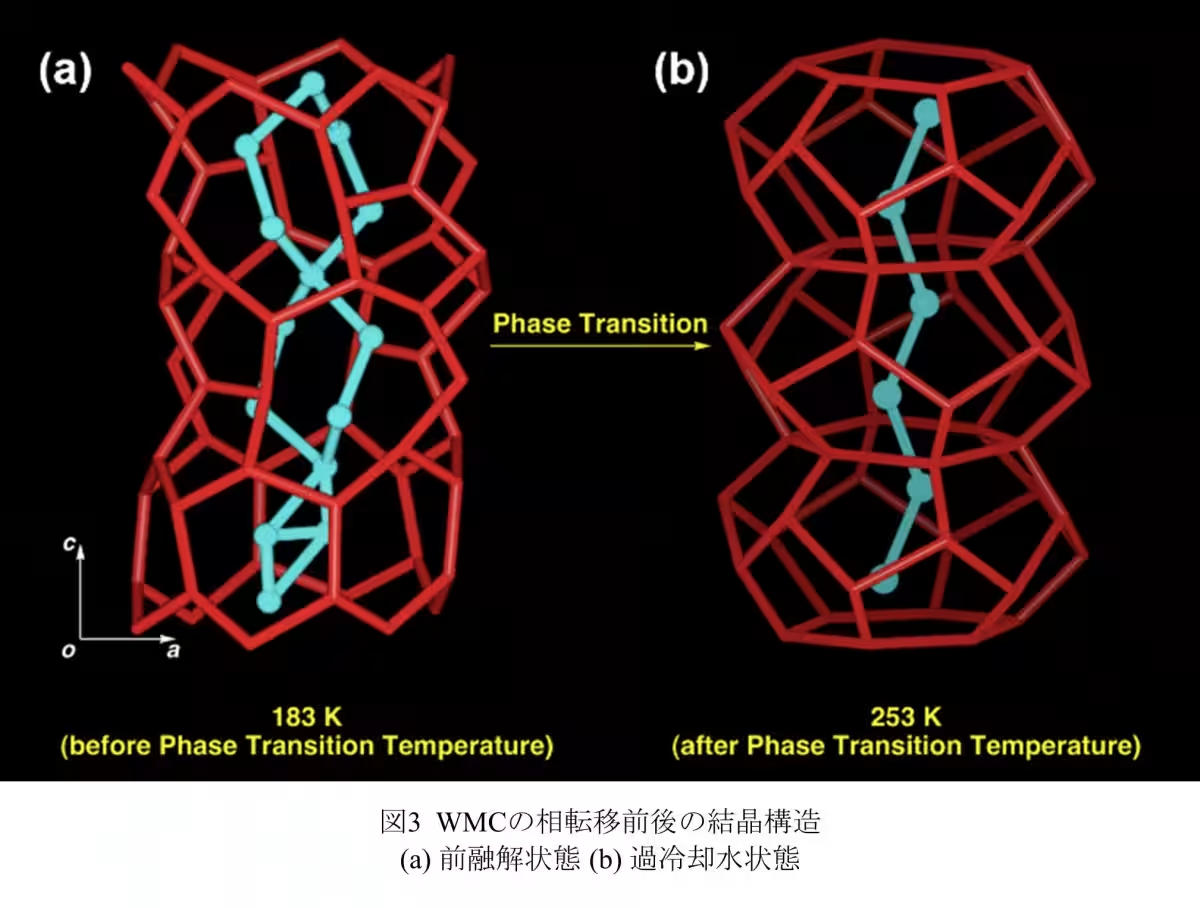

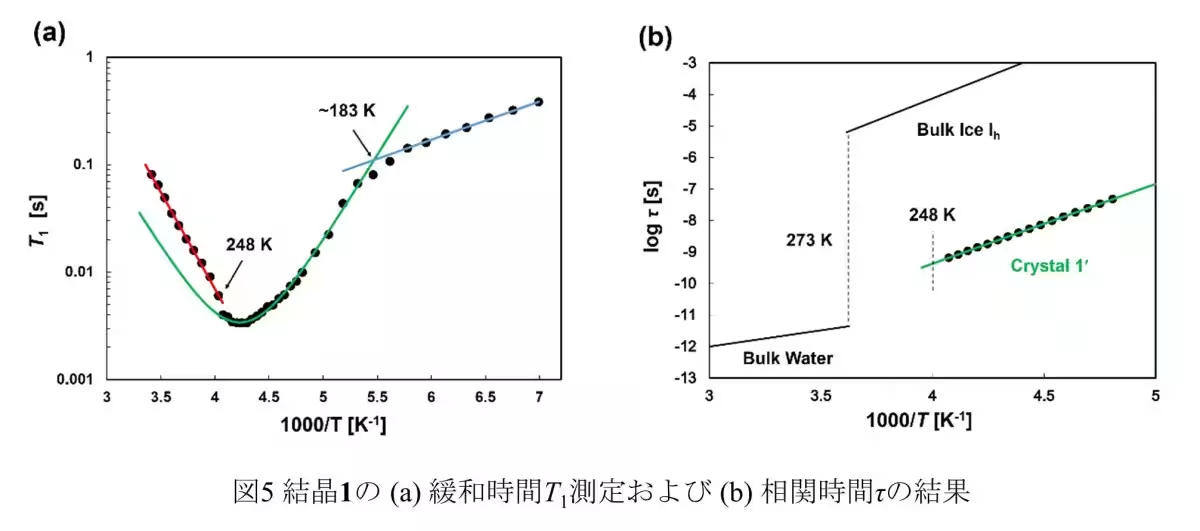

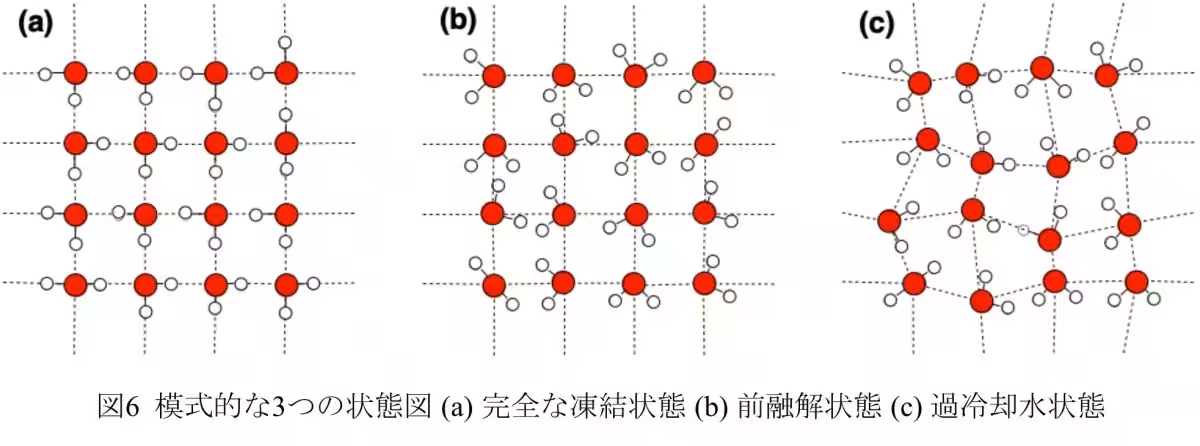

この研究チームは、1.6 nm以下の一次元ナノ細孔を持つ分子性ナノ単結晶細孔を合成しました。この構造を通じて、重水(D2O)のクラスターの動態を詳細に調査すると、前融解状態という新たな水の相が確認されたのです。この状態では、氷のような位置を保ちながらも、一部の水分子が水のように自由に動き出すことが観察されました。

前融解状態とは?

前融解状態は、通常の氷とは異なり、特定の温度範囲で観察される特殊な現象です。この状態では、水のクラスターが完全に凍結した氷の構造から、運動可能な水の状態へと移行するさまを示します。研究成果によれば、前融解状態では、D2O分子のO原子は固定されているにもかかわらず、D原子の動きが液体状態の水のように活発であることが分かりました。

今後の応用

今回の研究成果は、エネルギー貯蔵材料や生体膜の理解に役立つ可能性があります。特に、ナノ空孔に閉じ込められた水の動きは、固/液界面での水の行動を解明できるため、今後の科学研究に大きな影響を与えることが期待されます。

この研究は、国際学術誌「Journal of the American Chemical Society」にも掲載され、ナノ単結晶細孔における水の新たな理解を確立しました。

研究の意義

田所教授は、研究の意義を「水という物質の構造や性質を理解することは、固/液界面の現象を解明するために非常に重要」と述べています。また、前融解状態の発見により、「新しい水の科学の発展が期待される」ともコメントしています。

このように、ナノ結晶細孔に閉じ込められた水の新たな理解は、未来のエネルギー材料の開発にも寄与するでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。