水ing株式会社がスマホ顕微鏡で下水処理の革新を実現、最優秀賞受賞!

水ing株式会社が下水処理に新たな風をもたらす

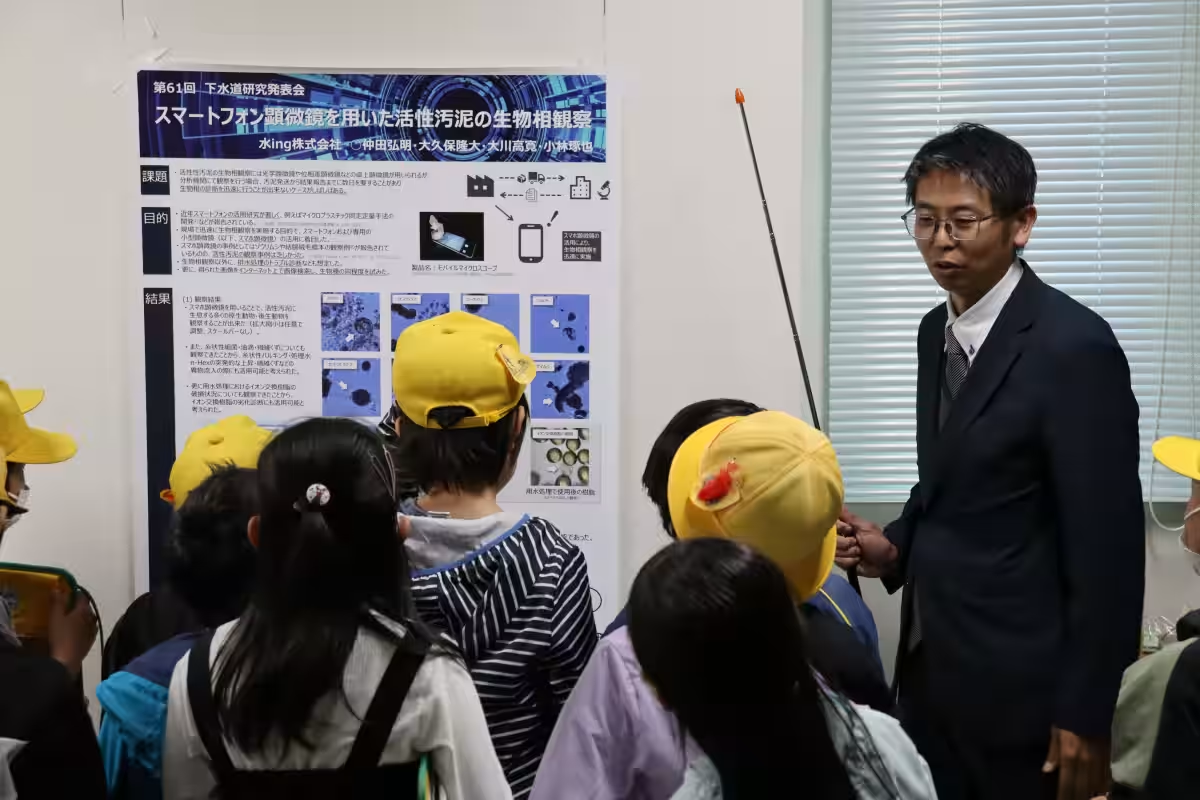

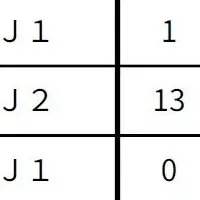

水ing株式会社(社長:安田真規)は、2025年6月27日に行われた公益社団法人日本下水道協会の第14回定時総会において、最優秀賞を受賞しました。その功績のポイントとなったのは、同社社員による「スマートフォン顕微鏡を用いた活性汚泥の生物相観察」という研究です。この革新的な発表は、昨年の第61回下水道研究発表会での日本語ポスターの内容であり、水処理分野の技術革新を象徴するものとなりました。

スマホ顕微鏡の導入背景

下水処理施設では、活性汚泥の生物相を正確に観察することが求められます。これては従来からの顕微鏡観察では時間がかかり、効率が悪いとされていました。そこで、水ing株式会社は、スマートフォンを活用することで、この手間を軽減し、迅速かつ効率的に汚泥の生物相を観察する手法を開発しました。スマホ顕微鏡を用いることで、高解像度の画像が得られ、かつ簡単に扱えることが大きな魅力ととなっています。

この技術革新により、より多くの情報を手に入れられるだけでなく、視覚での学びも広がります。審査員からもその実用性が高く評価され、同発表は最優秀賞に輝きました。また、授賞式では多くの関係者が参加し、研究の価値が広く認識された瞬間でもありました。

受賞者の反響

水ing株式会社 基盤技術研究センターの薬品応用技術部長、仲田弘明さんは、「この名誉ある賞を受賞し、多くの方々に感謝の意を表します」と述べ、またスマホ顕微鏡がさらに進化する未来に期待を寄せています。「卓上顕微鏡並みの解像度で、迅速な生物種の同定が可能になるアプリの開発も視野に入れたい」との意気込みを示しました。これは、水処理の分野のみならず、教育や研究の場でも多くの可能性を秘めています。

教育現場での応用

このスマホ顕微鏡技術は、下水道の研究発表会での評価に続き、地域の教育現場でも新たな活用がされています。特に、栃木県内の小学生に向けた水処理施設見学会では、実際にスマホ顕微鏡を使いながら活性汚泥中の微生物を観察しました。子供たちは、学びを通じて微生物の多様性や重要性を体験し、感想として「微生物が水をきれいにしてくれるなんて知らなかった」といった驚きの声を上げました。

未来への展望

水ing株式会社は、地域に根付いた水処理施設の設計から運営、維持管理までを手掛け、社会における水の重要性を常に考えています。今後もスマホ顕微鏡を通じて技術の発展を目指すとともに、地域の教育活動へも積極的に貢献していく方針です。これからの水処理の未来がどう変わるのか、目が離せません。

- ---

水ingグループについての詳細は公式WEBサイトを参照してください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。