高見沢俊彦が語る「海ノ民話アニメーション」特別トークショーで現代の民話の魅力を探る

高見沢俊彦が贈る「海ノ民話アニメーション2024」特別トークショー

2025年3月29日、東京の銀座 蔦屋書店で開催された「海ノ民話アニメーション2024」完成披露イベントは、一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が主催し、次世代へ向けたメッセージを発信しました。このイベントには、人気ロックバンド「THE ALFEE」のリーダー高見沢俊彦さんが登壇し、民謡研究家の佐藤千春さんとともに、海にまつわる民話の魅力を語り、中に込められた教訓や警鐘について考える貴重な場となりました。

「海ノ民話のまちプロジェクト」とは

「海ノ民話のまちプロジェクト」は、日本各地に残る海に関連した民話を掘り起こし、それを子どもたちに親しみやすいアニメーションとして映像化する取り組みです。地域の貴重な昔ばなしが消えつつある中、このプロジェクトは次世代に向けた新しい形での民話の伝承を目指しています。

このトークショーでは、まず「海ノ民話のまちプロジェクト」の紹介と2024年度の成果報告が行われました。全国から採集された25本の新作「海ノ民話アニメーション」が発表され、さらにはこれまでに制作された67本を含む92本の作品がYouTubeで視聴可能となっていることも紹介されました。

民話の魅力を語る

トークショーでは、高見沢さんと佐藤さん、ナビゲーターの海野光行常務理事(日本財団)が登壇。海ノ民話のアニメーションから特に印象に残った作品についてお互いの意見を交換しました。高見沢さんは、北海道函館市の民話「ムイとアワビの合戦」を例に挙げ、その温暖化に対する警鐘のメッセージに心打たれたことを述べました。さらに、アニメの持つ視覚的な力によって、より深く物語が伝わる点も強調しました。

一方、佐藤さんは青森の「善知鳥安方」に触れ、農村生活の中で民話がどのように息づいているのかを紹介。特に水車を動かすシーンが印象深く、アニメによって直感的に理解できる楽しさを語ってくれました。滋賀県の「観音正寺の人魚伝説」については、現代の資源管理の問題を扱っていて、視聴者に考えさせる要素があると評価されました。

民話と音楽の関係性

トークが進む中、民話と音楽の関係も話題に上がりました。高見沢さんは、1980年代に行ったコンサートで、訪れた場所の民話をもとに歌を作った経験に言及し、地域に根付いた文化との結びつきの大切さを語りました。同時に、佐藤さんも盆踊りにおける民謡の重要性を取り上げ、最近の活動でリリースした「メリーアン音頭」との関係を示しました。音楽と民話が結びつくことで、記憶に残りやすくなるという意義を語りました。

新しい海ノ民話の創作

イベントの後半には、現代ならではの「新しい海ノ民話」をテーマにしたディスカッションが行われました。海野常務は、海に関する現代的な問題点を指摘し、それらを踏まえた新しい民話の創作の必要性を訴えました。高見沢さんと佐藤さんはそれぞれ新たに考えたストーリーをシェアし、参加者たちから拍手が送られました。

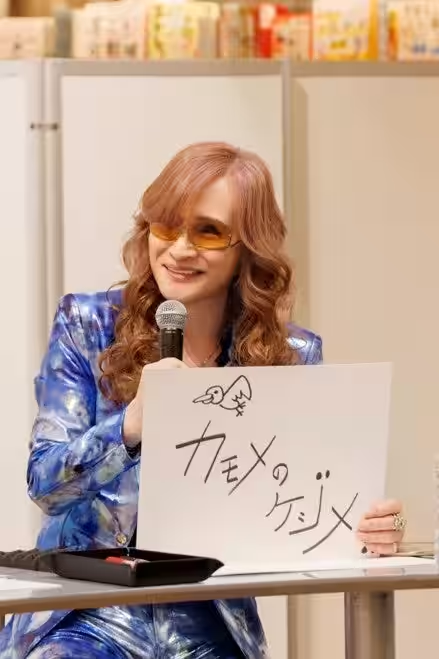

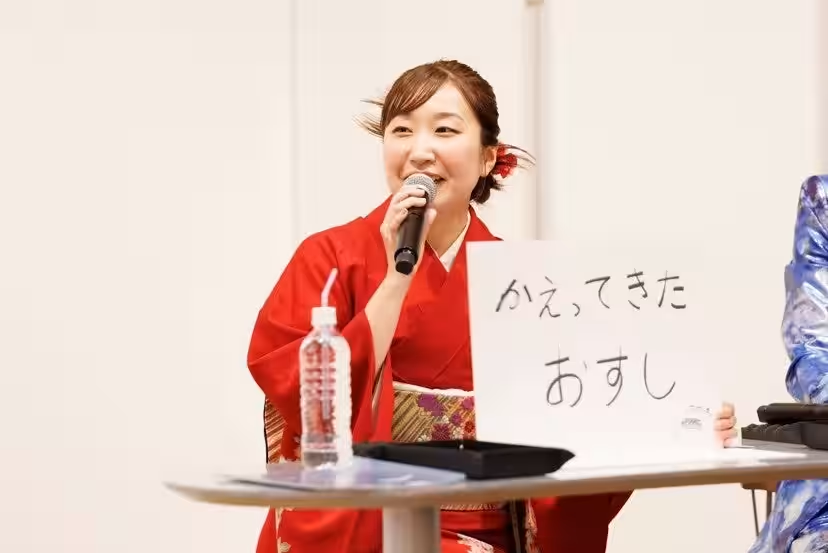

高見沢さんの創作した「カモメのケジメ」は、海岸で暮らすカニたちの物語。傷ついたカモメのひなを助け、いじめるのではなく、育てることの大切さを描いています。一方、佐藤さんの「かえってきたおすし」は、港町の寿司屋で、町の人々が海をきれいにすることで寿司ネタが戻ってくる過程を描き、日常の行動が海を変えるという前向きなメッセージを伝えました。

先人たちの知恵を未来へ繋ぐ

最後に、高見沢さんは民話をもとにした物語の創作に取り組む意欲を示し、出席者たちに対してそれぞれのコメントが伝えられました。海野常務は、これらの民話が考えるきっかけを与えてくれているのだからこそ、今後もこのプロジェクトを推進していく意義を強調しました。もっと多くの人に海ノ民話の価値を知り続けてもらいたいと願う内容でイベントを締めくくりました。

今後の海ノ民話のアニメーション制作にも期待が高まります。2025年度にはさらに25本が制作される予定であり、子どもたちに向けた教育的な意義も大切にされているこのプロジェクトに、私たちも今後注目していきたいと思います。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。