感電死亡事故を防ぐための情報共有の重要性と対策

感電死亡事故を防ぐための情報共有の重要性と対策

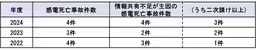

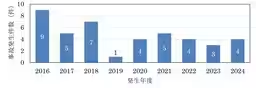

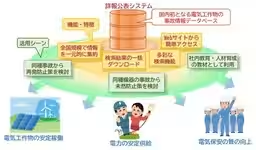

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、感電死亡事故の主な原因が作業者への危険箇所の情報共有不足であることを調査し明らかにしました。特に、2022年度から2024年度の間に発生した11件の感電死亡事故のうち、9件が危険箇所の把握不足に起因しています。さらに、二次請け以上の作業者においては、7件中6件がこの情報共有不足から生じたものであることが確認されています。

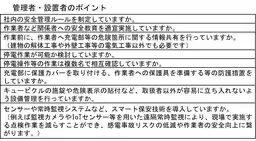

管理者や設置者の役割

まず、電気工作物に関与する管理者や設置者は、作業者に対して通電部や充電部に関する危険情報を事前に伝える必要があります。しかしこれだけでは不十分で、電気工事以外の工事においても、例えば建物の解体や外壁工事などにおける危険情報も共有することが求められます。関係者全員がリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

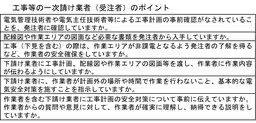

一次請け業者の責任

さらに、工事の一次請け業者は、発注者に対して工事計画の事前確認を行い、必要な書類や配線図を入手することで作業者の安全を確保しなければなりません。特に、工事前の下見時には、作業エリアが非課電であることを確認し、下請け業者に対しても正確な情報を伝達することが重要です。

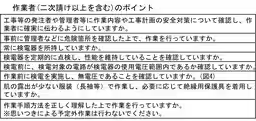

作業者自身の注意

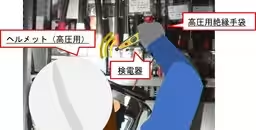

作業者自身も、発注者や管理者に対して作業計画の安全対策について確認し、危険箇所を事前に把握することが不可欠です。自分の身を守るために、作業前には必ずリスクを確認し、安全な作業環境を維持する努力が求められます。

感電死亡事故の傾向と未来への提言

最近のデータでは、感電死亡事故の件数は緩やかな減少傾向にあるものの、2020年度から2024年度にかけては横ばい状態が続いています。これにより、電気関連の事故はまだ危険と隣合わせであることが分かります。

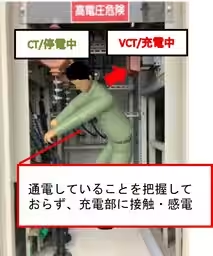

具体的な事例

例えば、2023年の事故では、電気工事士が充電中の系統に誤って触れ感電しました。この事故は、適切な情報共有がされておらず、危険性を理解していなかったために発生しました。また、2024年には、二次請け業者が通電中の作業を行っているにも関わらず、作業手順書が存在しなかったために事故が起こっています。これらの事例は、情報共有の重要性を再認識させるものであり、事故防止のためには常に情報を共有し、危険を回避する努力が常に求められます。

注意喚起とまとめ

最後に、NITEからの注意喚起をもとに、関係者全員が情報共有の重要性を認識し、共に事故防止に取り組むことが求められます。安全な作業環境を整えるためには、管理者から作業者まで、全員が協力しリスクを管理し、事故を未然に防ぐ取り組みを進めることが必要です。感電事故から身を守るための知識を持ち、実行することが今後の安全な作業環境の鍵となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。