急激な寒冷化が酵素進化に与えた影響を探る新研究

急激な寒冷化が酵素進化に与えた影響を探る新研究

最近の研究成果から、地球規模での急激な寒冷化が酵素の進化に重要な影響を与えたことが判明しました。この研究は、早稲田大学と理化学研究所の共同チームによって行われました。当研究グループは、40億年にわたる生物と環境の共進化の過程に迫り、その中で酵素がどのように進化してきたのかを解明しました。

研究の概要

研究者たちは、好熱性の共通祖先酵素と現存する常温性の大腸菌酵素の進化過程を再現し、その中間祖先酵素を11段階にわたり復元しました。特に注目すべきは、およそ21~25億年前に、低温に適応した酵素の活性化が顕著に向上したという発見です。この変化は、地球の環境が温暖から寒冷へとシフトしたことに起因していると考えられています。

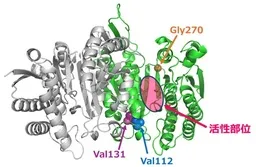

低温適応のメカニズム

今回の研究では、低温に適した酵素特有の構造が発見されました。この酵素は、高温に適した同種酵素とは異なり、活性部位が閉じた構造を持っています。この閉じた構造は、開閉遷移に要するエネルギーコストや触媒反応の活性化エネルギーを下げるため、低温でも効率的に働くことが可能になります。この理解を深めることで、今後のエネルギー効率の高い触媒反応や、環境負荷を軽減する工業プロセスの開発が期待されています。

研究の影響

この研究成果は、酵素の温度適応メカニズムについての新たな知見を提供し、地球環境の変化と生物の進化の関連性を明らかにしました。この発見は、進化生物学や地球化学、タンパク質工学といった異分野の歩み寄りを促し、学際的研究の進展に寄与することが期待されます。特别に、持続可能な社会の実現に向けた技術革新の可能性が広がります。

今後の課題

今後は、低温適応の詳細なメカニズムをさらに研究する必要があります。また、低温環境以外にも異なる環境因子が酵素の進化に与える影響について探求し、どのような原則で生命が環境に適応してきたのかを明らかにしていくことが求められます。加えて、過去の気候変動が生物進化にどのように影響したのかを解明することで、現代の気候変動が生態系や進化に与える影響を予測する上でも役立つ知見が得られるでしょう。

研究者の見解

本研究を通じて、地球の環境変化が生命の進化、特に酵素の適応に与えた重要性を再確認しました。今後ますます進化のメカニズムを解明し、持続可能な社会の構築に貢献したいと考えています。今回の研究成果はオンライン雑誌『Protein Science』にて2025年に掲載される予定です。

詳しい情報については、早稲田大学の公式サイトをチェックしてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。