青梅の香りから生まれる物語!梅の里の特別授業をレポート

青梅の香りから生まれる物語!梅の里の特別授業をレポート

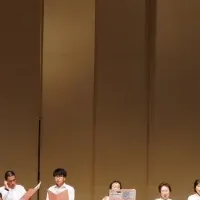

2025年6月20日、福井県若狭町立梅の里小学校で開催された特別な授業が注目を集めました。セントマティック株式会社が企画した「香りの授業」では、4・5年生の児童たちが青梅の香りを通じて独自の物語を創作しました。今回はその様子を詳しくお伝えします。

香りの授業とは

「香りの授業」は、香りに焦点を当てた感性教育プログラムで、嗅覚領域の新たな可能性を体験することができます。このプログラムは2021年から全国の教育機関と連携しながら行われており、田舎の香りを嗅ぐことで故郷への愛着を育むことを目的としています。若狭町で行われた授業は、過去に開催されたことがあり、地域特産の梅を通じて町を盛り上げる取り組み「梅育」に基づいて実施されました。

授業の流れ

授業は以下のステップで進行しました。

1. 目を閉じて香りに集中する。

2. 浮かんだ景色やイメージを自由に書き出す。

3. 書き出した言葉の中から好きなものを選び、物語をつくる。

4. 完成した物語を発表し合う。

子どもたちは、皇室献上品種の「紅映」の青梅を嗅ぎながら、具体的なイメージを表現していきました。「風に揺れるチューリップの景色が浮かんだ」「夕焼け色が見えた」「コロコロという音が聞こえた」と、梅の香りは子どもたちの想像力を引き出しました。

東京大学との共同研究

セントマティックは東京大学と共同で嗅覚研究を進めており、香りと言葉を同時にインプットする体験が脳を活性化させることが分かっています。この知見をもとに、香りの授業は設計されており、脳のさまざまな領域を刺激し、創造性を育むプログラムとして機能しています。

参加した児童たちの感想

授業の後、子どもたちからは多くの感想が寄せられました。

- - 「梅ぼしの味は苦手だったけど、香りをかいで物語をつくる授業が楽しかったから、梅が好きになりました。」

- - 「香りを気にしたことがなかったけれど、今後はいろんな香りを探したいと思います。」

これらの感想から、授業が子どもたちにとって意義深い体験だったことが伝わってきます。

先生のコメント

担任の斎藤先生も、「2年前の授業のことを覚えていてくれた生徒たちが遊びに来てくれた」と感慨深く語りました。創作活動を通じて子どもたちが楽しそうに過ごしている姿を見ることができ、教師としても嬉しい経験となったそうです。

セントマティックの事業

セントマティックは2019年に設立され、香りを言葉にするAIシステムを使用して、さまざまな業界に情緒的な価値を提供しています。香りと言葉のデジタライゼーションを通じて、人々の感性を進化させることを目指しています。

このように、香りを通じた体験は、子どもたちの創造性を豊かにし、地域密着型の教育活動として大きな役割を果たすことが期待されます。今後の活動にも注目したいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。