消費者が求めるサステナビリティへの実効性と利便性

消費者が求めるサステナビリティへの実効性と利便性

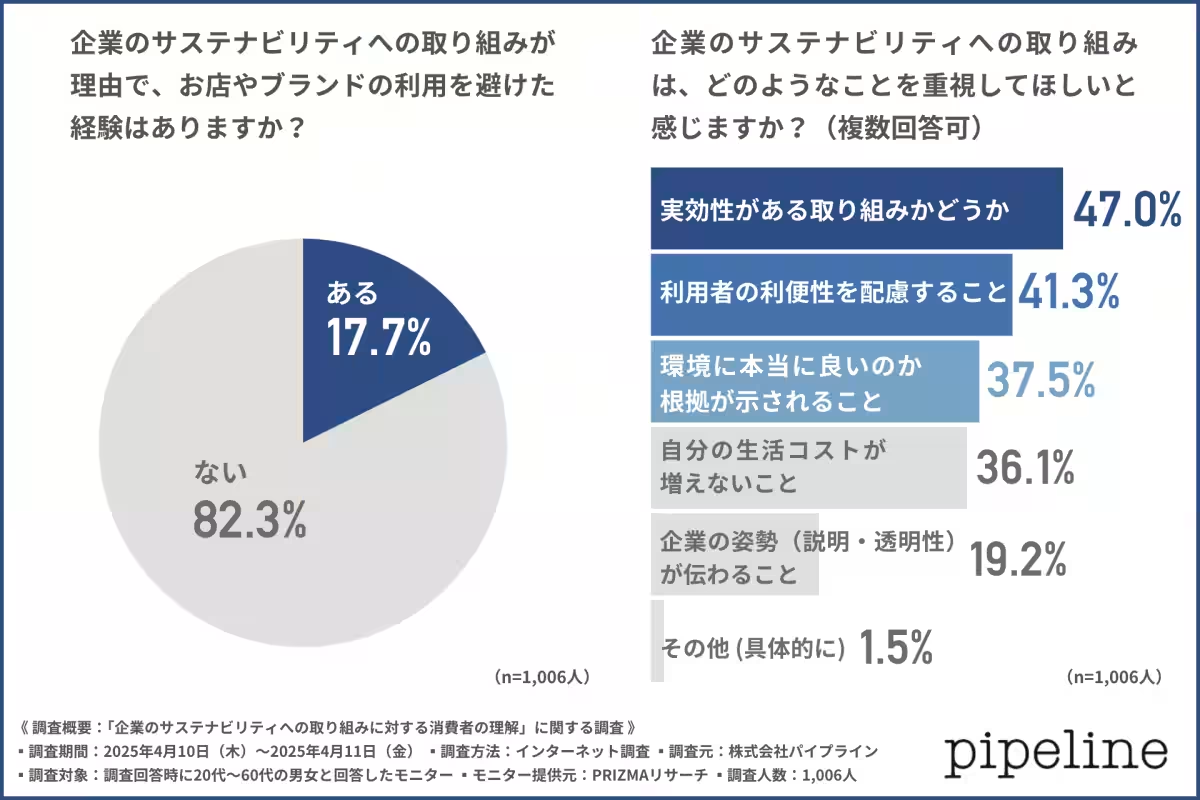

近年、多くの企業が環境への配慮を強化し、サステナブルな取り組みを推進しています。その中で、消費者の反応はどうなっているのでしょうか?株式会社パイプラインが実施した調査によると、企業のサステナビリティへの取り組みに対して、消費者の本音は厳しいものでした。調査では、20〜60代の男女1,006人が対象となり、企業のサステナビリティへの取り組みに対する認識や感情を探りました。

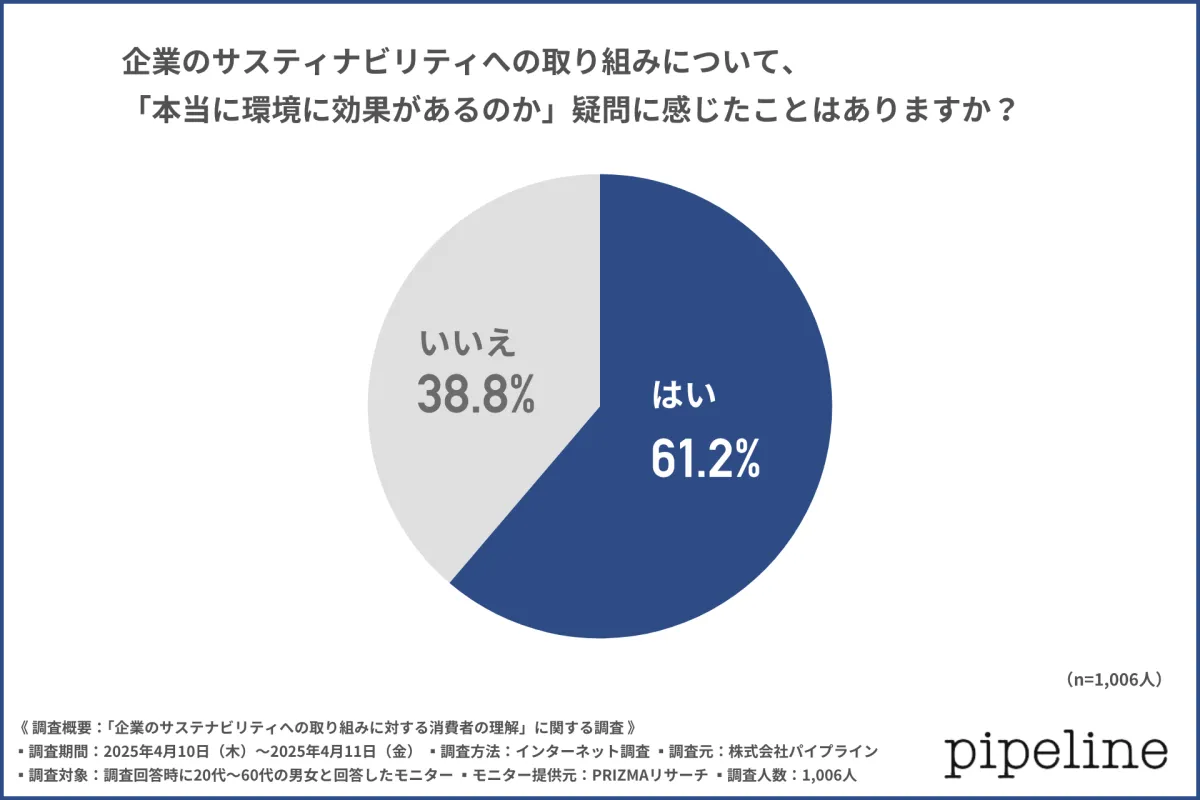

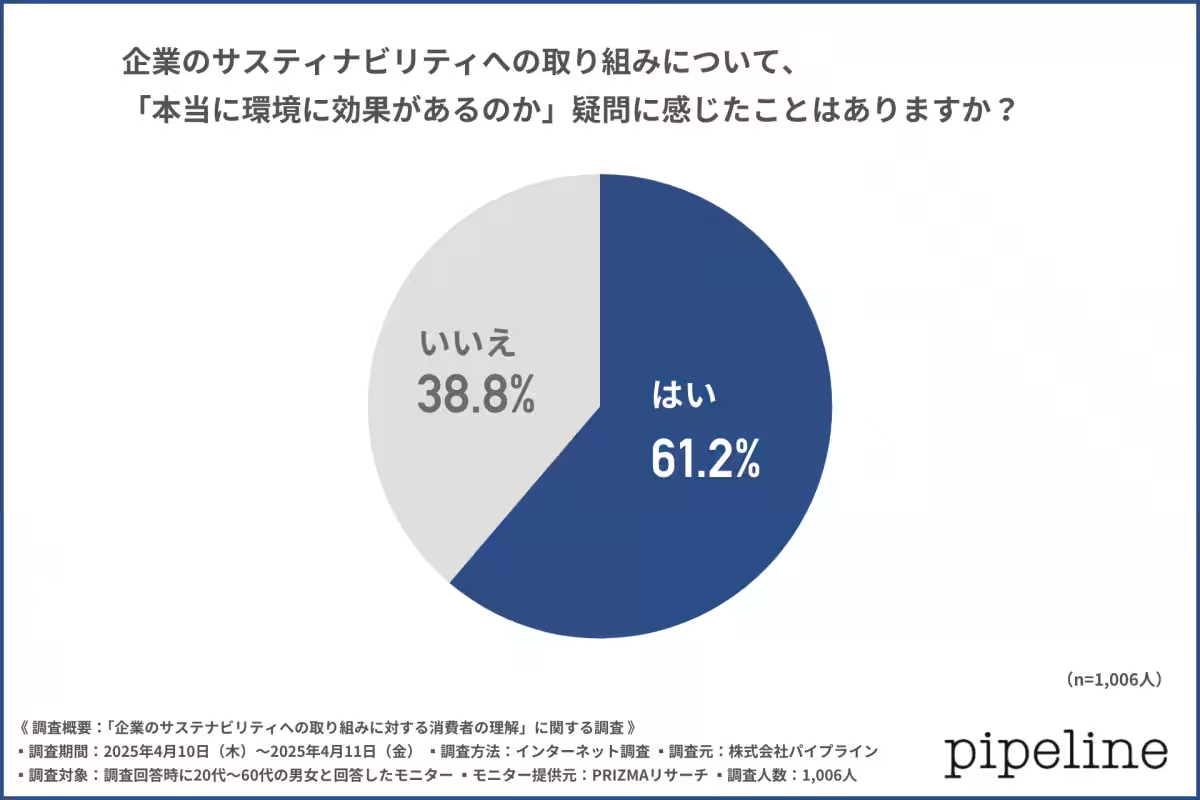

サステナビリティに対する疑問

調査結果によれば、61.2%の回答者が「本当に環境に効果があるのか」と疑問を抱いていることが明らかになりました。これは、企業による環境保護活動に対する信頼感が薄れていることを示唆しています。やはり消費者は、企業の姿勢や情報発信が実際に効果につながっているのかを厳しく見極めているようです。この背景には、日常生活の中で実感できる成果が求められています。

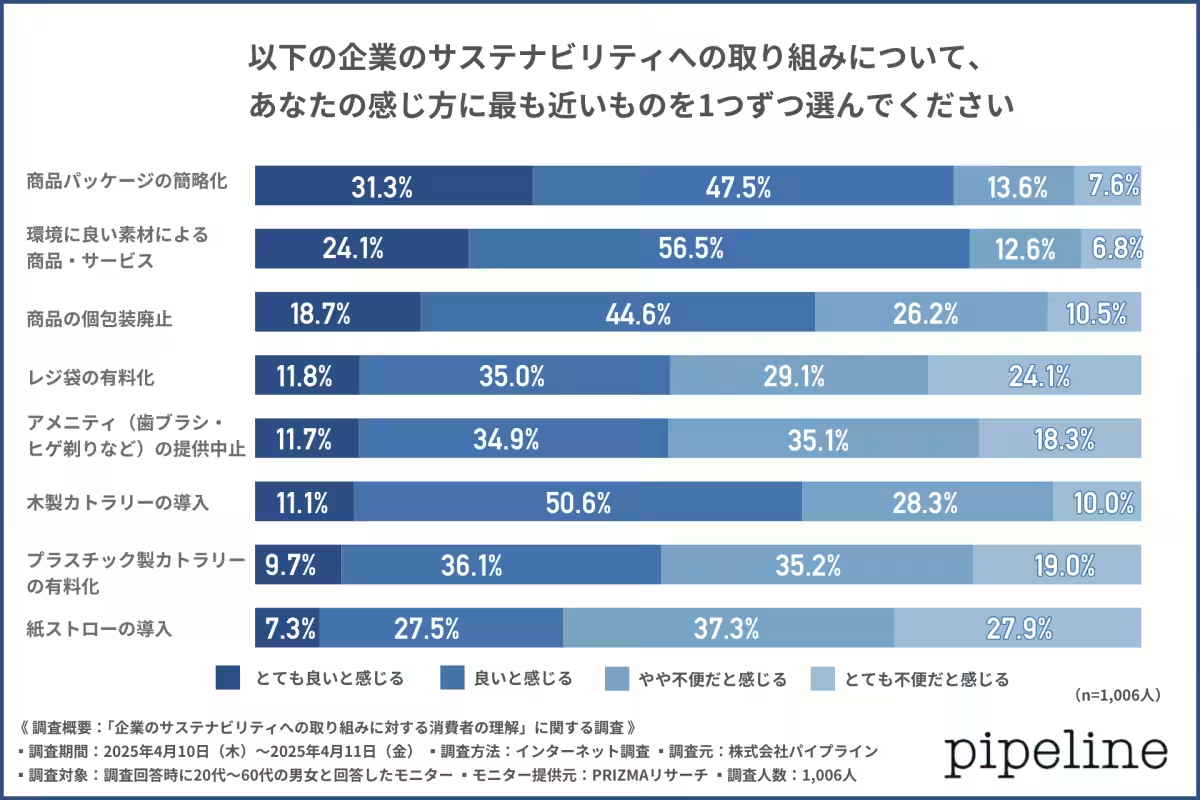

企業の取り組みの受け入れやすさ

消費者が「とても良い」と感じるサステナビリティへの取り組みとして最も多かったのは、「商品パッケージの簡略化(31.3%)」でした。続いて「環境に良い素材による商品・サービス(24.1%)」が支持されています。このように、消費者が日常生活に違和感なく受け入れられる取り組みが高く評価されていることが伺えます。

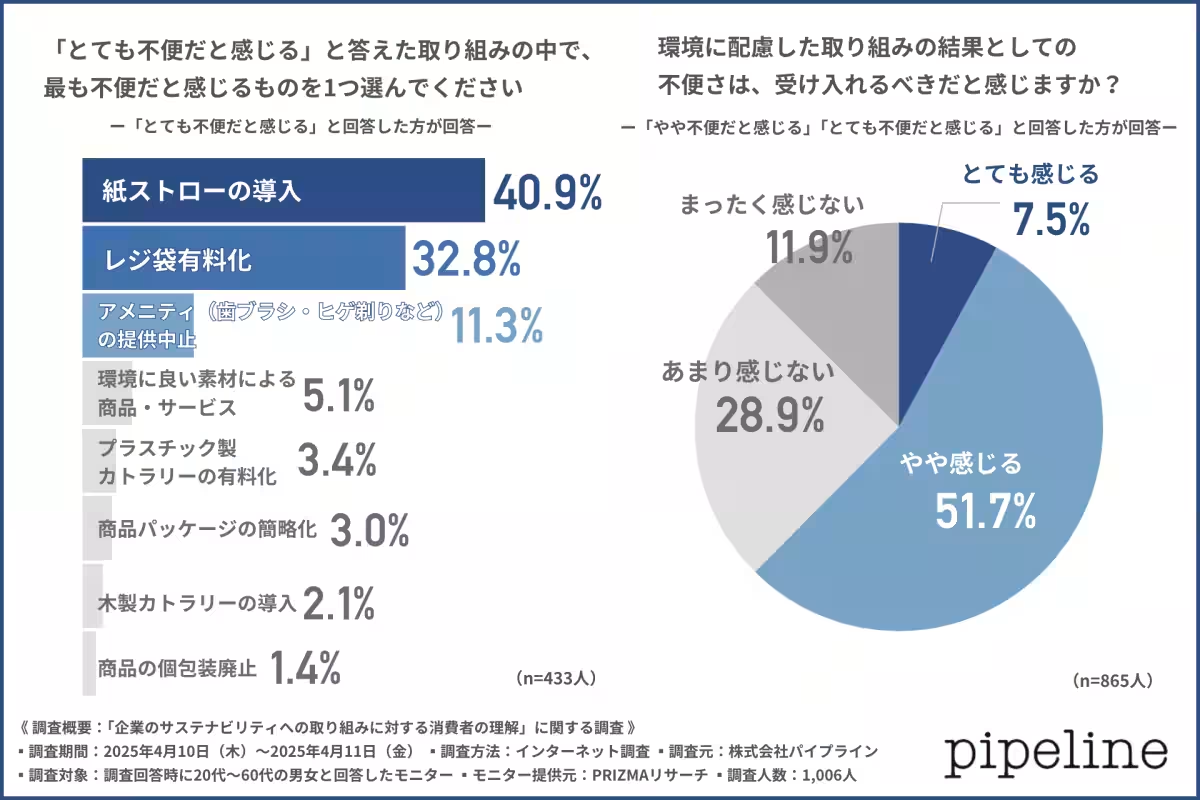

一方、最も不便だとされている取り組みは「紙ストローの導入(40.9%)」でした。紙ストローに関する消費者の意見は賛否が分かれており、使用感が良くないために商品の魅力が損なわれているといった声も上がりました。

不便さと理解の温度差

また、レジ袋の有料化についても多くの消費者が「継続的に厳しい」と感じており、利便性とエコという二軸でのトレードオフに頭を悩ませています。調査によると、サステナブルな取り組みにおいて不便さはあるものの、「仕方がない」と受け止めている人が約6割に達し、一定の理解を示しています。しかし、一方では不便を受け入れることに対して、温度差が感じられ、企業側はそのギャップを埋める努力が求められます。

消費者が好印象を持つ基準

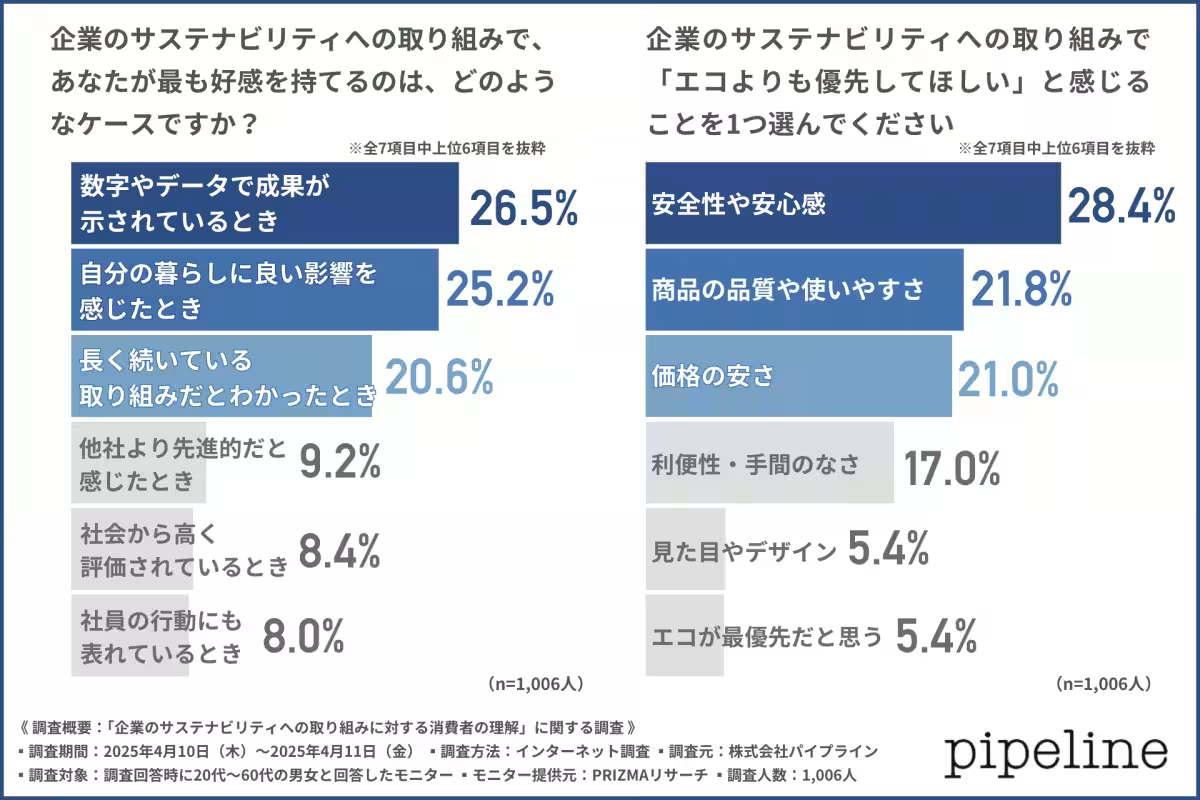

消費者に好印象を与えるサステナビリティへの取り組みには、「成果が数字で示されていること(26.5%)」が挙げられました。消費者は、見た目やイメージよりも実効性や根拠を重視しています。企業が特に重視すべきは「実効性の担保」と「利便性の配慮」なのです。

さらに、エコ対策よりも大切な要素として「安全性や安心感(28.4%)」が選ばれ、多くの消費者は日常生活に直結する価値を挙げています。エコが最優先だと考えている人はわずか5.4%に過ぎず、消費者の意識には、エコよりも「品質や価格」が重要であるとの声が強く反映されています。

今後の企業の戦略

いま企業が取り組むべきは、単なるエコアピールではなく、消費者の日常生活を考えたサステナビリティ活動です。具体的には、エコ活動の実効性を分かりやすく伝え、副次的な利便性を高めるような工夫が必要です。消費者の立場から見たとき、環境保護の真意や必要性を感じられる取り組みが求められています。

最後に、株式会社パイプラインは企業のサステナビリティ活動を支援するため、さまざまなコンサルティングサービスやレポーティングを行っています。その際、環境への配慮と消費者の利便性とのバランスを取りながら持続可能な社会の実現に向けて、共に歩んでいく姿勢が求められています。これからの企業は、消費者の期待に応えるためにさらなる努力が必要です。

関連リンク

サードペディア百科事典: サステナビリティ 消費者意識 株式会社パイプライン

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。