中央大教授とロイヤリティマーケティングが発表する新たなウェルビーイング研究の成果とは

共同研究の概要

2025年度の社会情報学会大会で、ロイヤリティ マーケティング(以下、LM)と中央大学の飯尾淳教授(iDSゼミ)が共同で行った注目の研究が発表されました。その内容は、20代の飲酒習慣がウェルビーイングに及ぼす影響や、リモートワークとウェルビーイングの関係についてです。本研究は、日常生活が変化する中で、人々の行動や意識を可視化し、より良い消費社会の実現に寄与することを目指しています。

研究1: 「飲酒頻度とウェルビーイング」

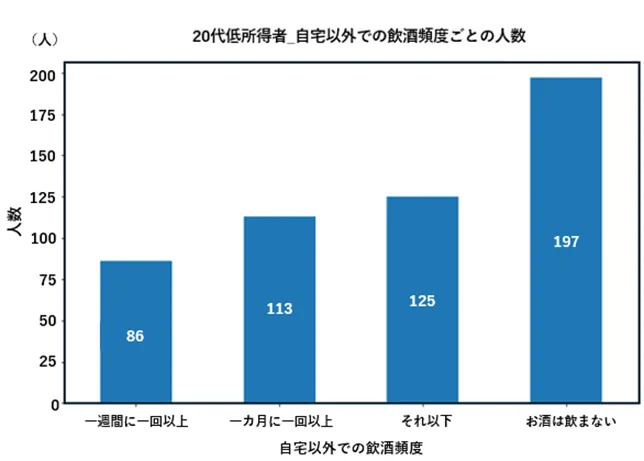

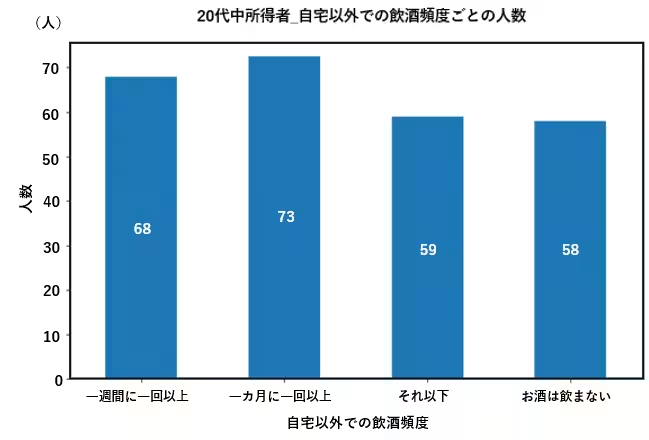

本研究では、自宅以外での飲酒を週1回以上行う20代と、飲酒をしない者との間で、充実感や自己成長、職場環境、協調性、外向性といったウェルビーイングスコアを比較しました。結果、自宅以外で飲酒する層は、自己成長や同僚との関係構築、外向性において有意に高いスコアを示しました。特に、交友関係の活性化に寄与するとされる外向性・協調性の差が顕著だったことから、飲酒が社会的な交流を促進する可能性が示唆されています。

分析方法と結果

1,022名のアンケート回答をもとに、年収400万円を境に飲酒層を低所得層と中所得層に分け、分散分析を行いました。その結果、飲酒頻度が高い群は、充実感や自己満足といった因子においても有意に高い値を示しました。特に外向性や協調性の差は、飲酒が個々の社交的行動にどのように関連しているかを示すデータです。

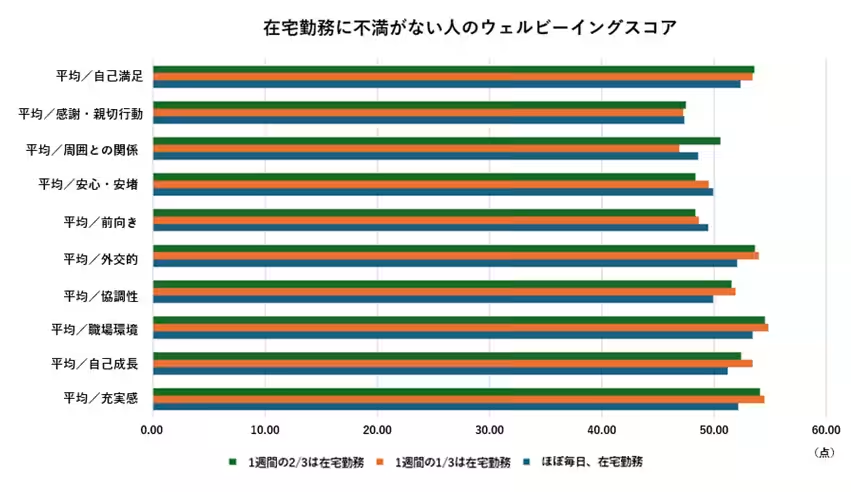

研究2: 「リモートワークとウェルビーイング」

もう一つの研究では、在宅勤務の頻度に伴うウェルビーイングスコアの違いについて分析が行われました。結果、毎日のオフィス出勤者よりも在宅勤務者や週に一部在宅勤務者の方が高いスコアを示しました。特に自己成長や職場環境において、在宅勤務者は有意に高い数値を記録しました。

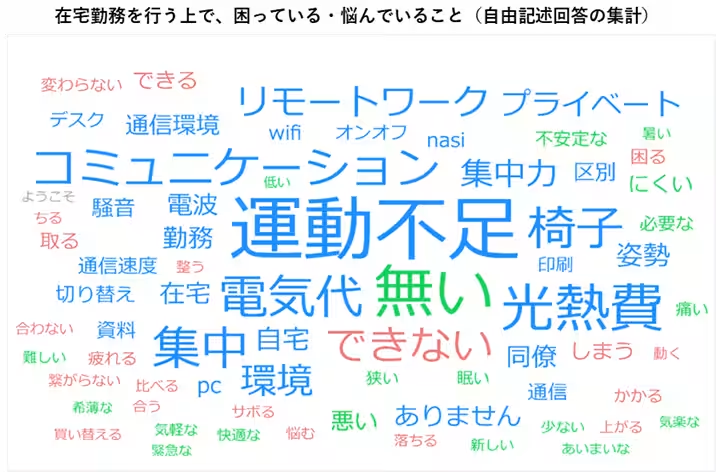

在宅勤務の課題

ただし、在宅勤務には光熱費や人間関係に関する課題も浮かび上がりました。コミュニケーションの難しさや、環境整備の不足などが、生活の質に影響を及ぼしていることが明らかになっています。重要なことは、在宅勤務が高い幸福度をもたらす一方で、注意すべき課題も存在するという点です。

まとめ

これらの研究は、生活習慣が人々のウェルビーイングにどのように寄与するかを示す重要なデータです。LMが今秋に提供開始予定の「TOTONOID」(ととのい度)というサービスも、こうした研究をもとにしたウェルビーイングを加味したマーケティング指標として期待されています。両者の研究が示すのは、現代の生活見直しに向けたヒントであり、私たちのライフスタイルがどのように変わるべきかを考えさせる内容です。

参考情報

今後も、中央大学iDSプログラムによるデータサイエンス教育が、様々な分野でのイノベーションを促進していくことが期待されます。LMのマーケティング活動も、サステナビリティに対する意識の向上を図りつつ、ウェルビーイングな社会をこの研究に基づいて実現していくことでしょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: ウェルビーイング ロイヤリティマーケティング 中央大学

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。