AIが実現する新しい材料解析手法の幕開け ~X線吸収スペクトルの自動解析に成功~

AIが開く材料解析の新たな可能性

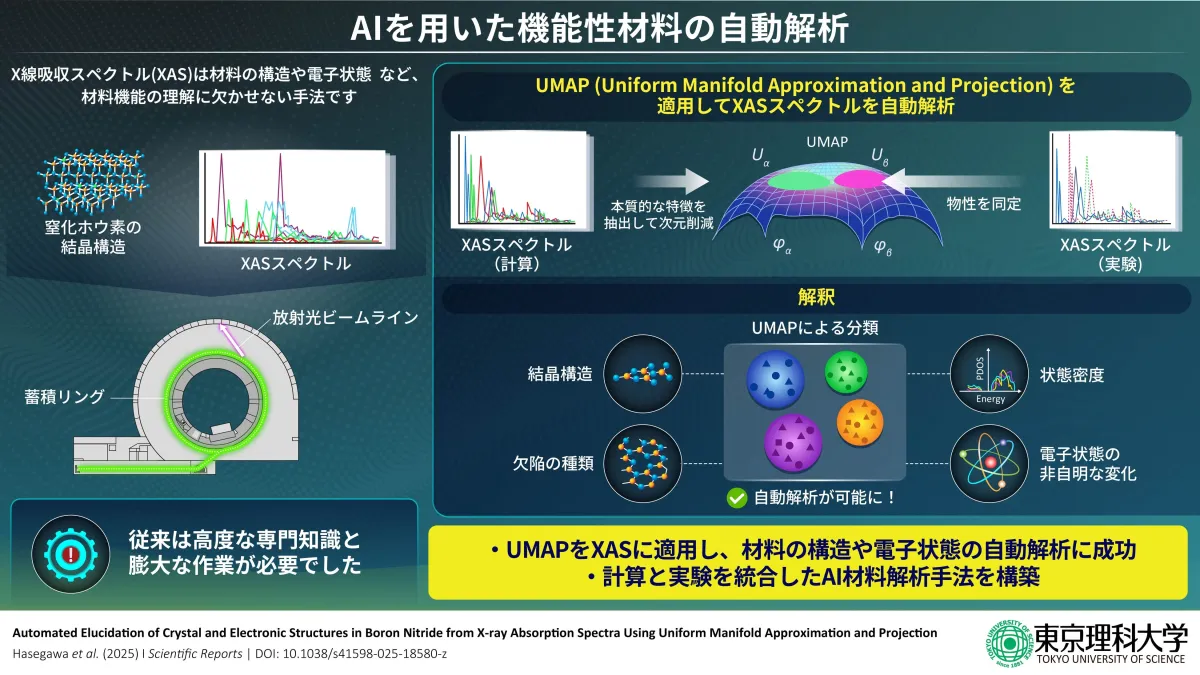

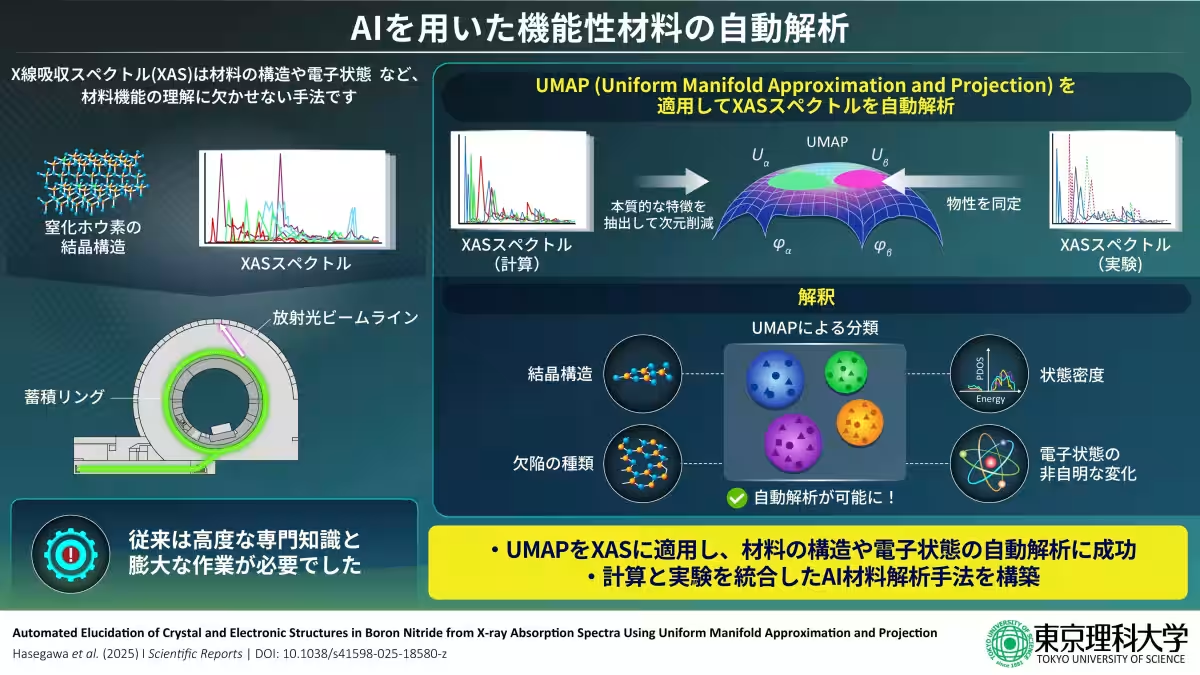

東京理科大学の研究チームは、最新の教師なし機械学習技術を活用して複雑なX線吸収スペクトルの解析を自動化する手法を開発しました。この研究は、材料の結晶構造や電子状態を高精度で判定できるもので、特に注目を集めています。

複雑な解析を自動化する意義

X線吸収分光法(XAS)は、物質の電子状態や構造情報を取得するための有力な分析手法ですが、得られるスペクトルはさまざまな結晶構造や欠陥の影響を受けるため、専門知識が必要とされます。従来の解析方法では、多くの時間と労力を要するため、客観的かつ効率的な解析が難しいのが現状でした。

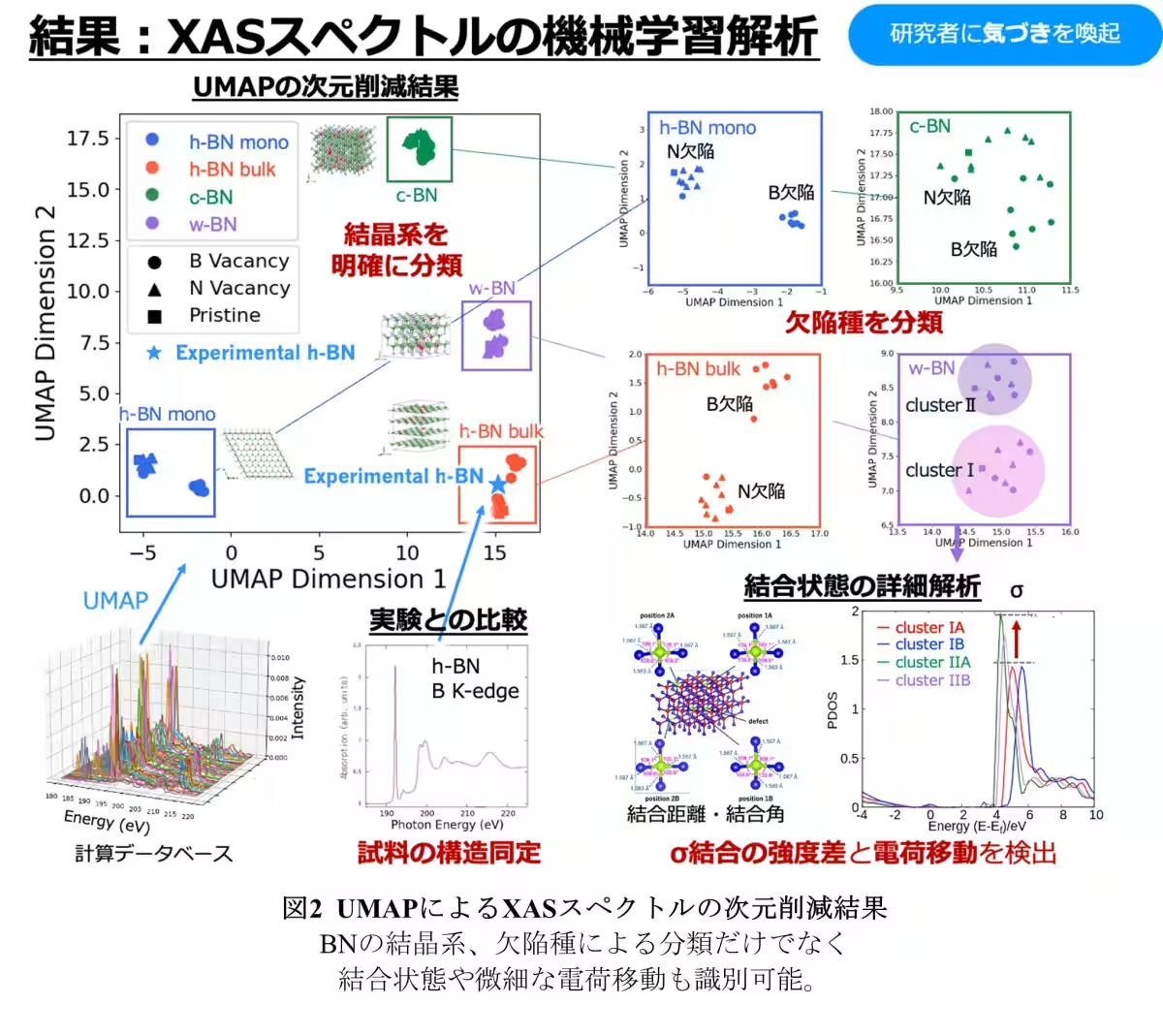

そこで、本研究グループは、教師なし機械学習の一手法であるUMAPを応用し、高次元のXASデータを精度高く解析できるモデルを作成しました。このアプローチにより、未分析のデータにも迅速かつ正確に対応できる新たな道を開きました。

研究成果とその応用

研究チームは、窒化ホウ素(BN)の様々な結晶構造を対象にしてスペクトルデータを生成し、UMAPを用いて分類しました。ここでの成果は、従来の手法よりも効果的に複雑なスペクトルの特徴を捉えることが可能であり、結晶中の微細な変化を正確に解析できる点にあります。この過程を通じて、材料の電子状態の変化を把握することができ、これまでの解析法では難しかった情報が得られることが実証されました。

特に、計算データと実験データとの整合性を確認し、開発したモデルが実際のデータにも適用できることが証明されました。この研究成果は、材料解析分野における大きな進展であり、今後の材料研究における革新を期待させます。

今後の展望

この研究は、今後のさまざまな材料開発に寄与することが期待されます。例えば、スマートフォンや電池、触媒など、多岐にわたる技術において、迅速かつ正確な材料解析が行える環境が整うことで、次世代の技術革新が促進されるでしょう。

研究を主導した小嗣教授は、「AIによって複雑なスペクトルが自動解析できるようになり、さまざまな材料研究者の力になることが期待されます」と語ります。

研究の背景

窒化ホウ素は、層状構造や立方晶構造など多様な結晶形態を持つ化合物であり、その特性を活かした新素材の開発が盛んな研究分野です。XASを通じたその特性把握は、今後の材料設計において重要な役割を果たすと見込まれています。この研究は、科学技術振興機構(JST)が支援するCREST事業を通じて実施され、スーパーコンピュータの力を借りて進められました。

結論

AIによる新たな材料解析手法の確立は、多くの材料科学の研究者にとって実用的な解析手法を提供することになります。これによって、効率的なデータ解析が行えるようになれば、さらなる技術革新が促進され、私たちの生活を豊かにする新素材の開発が加速することが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。