多成分系ナノ構造解析を革新する新たな誤差評価手法の開発

新たな誤差評価手法が多成分系ナノ構造解析の未来を拓く

東京大学物性研究所の眞弓皓一准教授を中心に、岩手大学や岡山大学、早稲田大学、科学技術振興機構(JST)からなる研究チームが、コントラスト変調中性子小角散乱法を用いた多成分材料のナノ構造解析において、多くの利点を持つ誤差評価手法を開発しました。この手法は、これまで不明瞭であった測定誤差の伝播過程を明確にし、構造情報の解析信頼性を大幅に向上させることが期待されています。

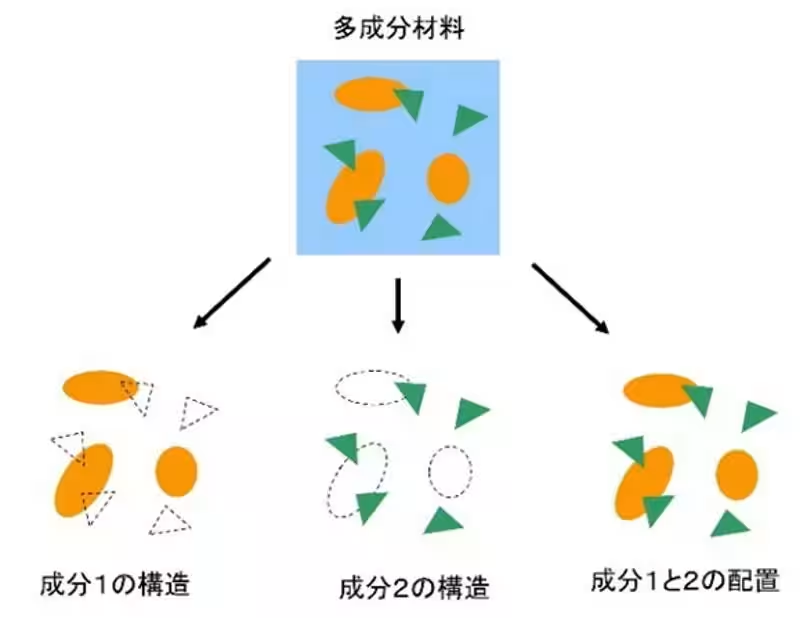

コントラスト変調中性子小角散乱法の概要

コントラスト変調中性子小角散乱法は、異なるコントラストを持つ材料から得られるデータを解析することで、各構成要素のナノ構造情報を抽出する技術です。しかし、実際の測定においては、誤差が各情報にどのように影響するかが判明していなかったため、結果の信頼性を保証することができませんでした。

画期的な誤差評価手法の登場

本研究では、数理手法を駆使して誤差評価の課題に挑み、コントラスト変調中性子小角散乱データ解析における伝搬誤差評価に成功を収めました。これにより、研究者は測定時間を短縮しながらも、誤差を最小化できる実験を設計できるようになります。

幅広い応用に期待が寄せられる

この成果は、医薬品や食品、ヘルスケア用品、高分子材料など、多様な分野におけるナノ構造解析の高精度化および高効率化に繋がるとされています。具体的には、構造解析における信頼性が増すことで、新素材の開発や既存材料の改善に対して実用性が向上することが予想されます。

研究成果の発表

この研究成果は、米国の科学雑誌『Journal of Applied Crystallography』に2024年12月17日に掲載されました。関心のある方は、ぜひ論文をご覧ください。

論文情報

研究の支援体制

本研究は、科学技術振興機構(JST)が提供する「創発的研究支援事業 FOREST」や「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト事業」の支援により、実施されました。また、東京大学の中性子散乱全国共同利用プログラムからも支援を受けています。

今後の展望

岡山大学などの研究機関は、具体的な応用例として、環境問題解決に寄与するバイオ材料の開発や、医療分野での新しい治療法創出に向けた研究にも取り組むことが期待されています。持続可能な未来を視野に入れた慎重な研究開発が進むことを願います。これからの展開に注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。