糖尿病治療に新たな希望、肝臓由来のタンパク質発見

糖尿病治療に新たな希望、肝臓由来のタンパク質発見

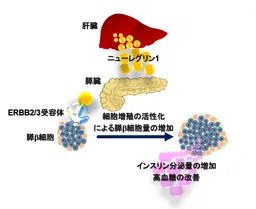

最近の研究で、早稲田大学の合田教授らが「ニューレグリン1」という肝臓由来のタンパク質を同定し、これは糖尿病の根治に必要なインスリン分泌細胞である膵β細胞の量を増加させることがわかりました。これにより、糖尿病治療に新たな道が開かれる可能性があります。

糖尿病の現状とその課題

世界中で糖尿病患者の数は増加の一途をたどり、2023年には5億3千万人に達していると報告されています。その数は2045年には7億人を超えると予測され、実に10人に1人が糖尿病にかかる時代が訪れようとしています。

糖尿病は、体内のインスリンが適切に機能しないことが主な原因であり、通常の治療薬は血糖値を下げるための対処療法にとどまっています。そのため、糖尿病の根治のためには、インスリンを分泌する膵β細胞の数を増やす治療法の開発が急務です。

ニューレグリン1の発見

今回の研究グループによると、インスリン分泌を増加させる肝臓由来のタンパク質、ニューレグリン1の作用によって、2型糖尿病を発症したマウスの膵β細胞が増加し、血糖値を低下させることに成功しました。この発見は、糖尿病患者にとって光明となるでしょう。

実験と結果

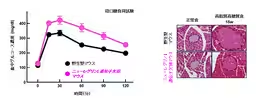

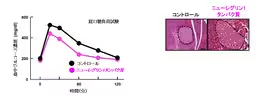

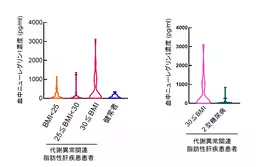

研究者たちは、特に膵臓内のランゲルハンス島の大きさが変化する過程を解析。肥満を基盤とした2型糖尿病マウスに対する実験では、ニューレグリン1の投与により、膵臓の肥大が促進され、結果として血糖値が低下しました。特に、肝臓のニューレグリン1遺伝子を欠損させたマウスは、膵β細胞の肥大が抑制され、血糖値が上昇する結果が得られました。

ヒトへの応用と今後の展望

さらに、ニューレグリン1は代謝異常関連脂肪性肝疾患患者の血液中でも濃度の変化が認められ、特に2型糖尿病患者ではその濃度が低下していることが確認されました。このことから、ニューレグリン1補充療法が糖尿病の改善に寄与する可能性が示唆されています。

まとめ

ニューレグリン1は、膵β細胞の増加を促進する新しい可能性を秘めたタンパク質です。もしこの研究がヒトにおいても同様の効果をもたらすことができれば、糖尿病の根治に向けた大きな一歩となるでしょう。専門家は、この新たな治療法が全世界の糖尿病患者にとって朗報となることを期待しています。

今後の課題

今後は、ニューレグリン1がヒトの膵β細胞に対してどのように作用するのか、2型糖尿病だけでなく1型糖尿病にも効果があるのかを査定する必要があります。また、その安全性と膵β細胞への特異性を飛躍的に向上させる治療薬の開発も重要な課題です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。