発酵文化を科学する新たな拠点、長岡技術科学大学の取り組み

発酵文化を科学する拠点、長岡技術科学大学の挑戦

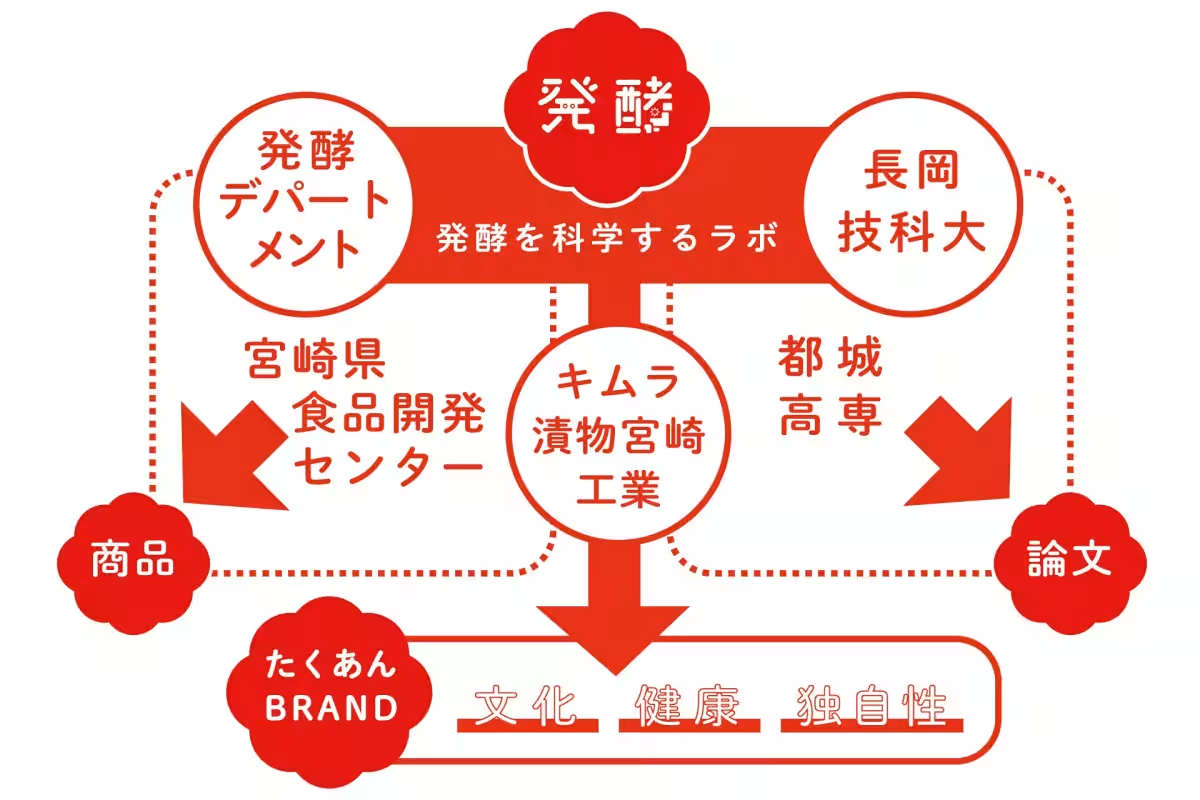

日本の発酵文化は、1000年以上の歴史を誇りますが、近年、この貴重な伝統が危機に瀕しています。長岡技術科学大学は、発酵デザイナー小倉ヒラクとのコラボレーションを通じて「発酵を科学するラボ」を設立し、国内外での発酵文化の価値を再評価する取り組みを開始しました。

プロジェクトの背景

国内の少子高齢化や過疎化によって、日本の発酵食品の需要が減少しつつある昨今。しかし、北欧やアメリカでは、日本の発酵文化が高く評価されており、我々の伝統が世界の舞台で再び注目されるチャンスでもあります。そこで「発酵を科学するラボ」は、国内の課題と国際的な関心を結びつける方法を模索しています。

JAPAN HAKKO BRANDの必要性

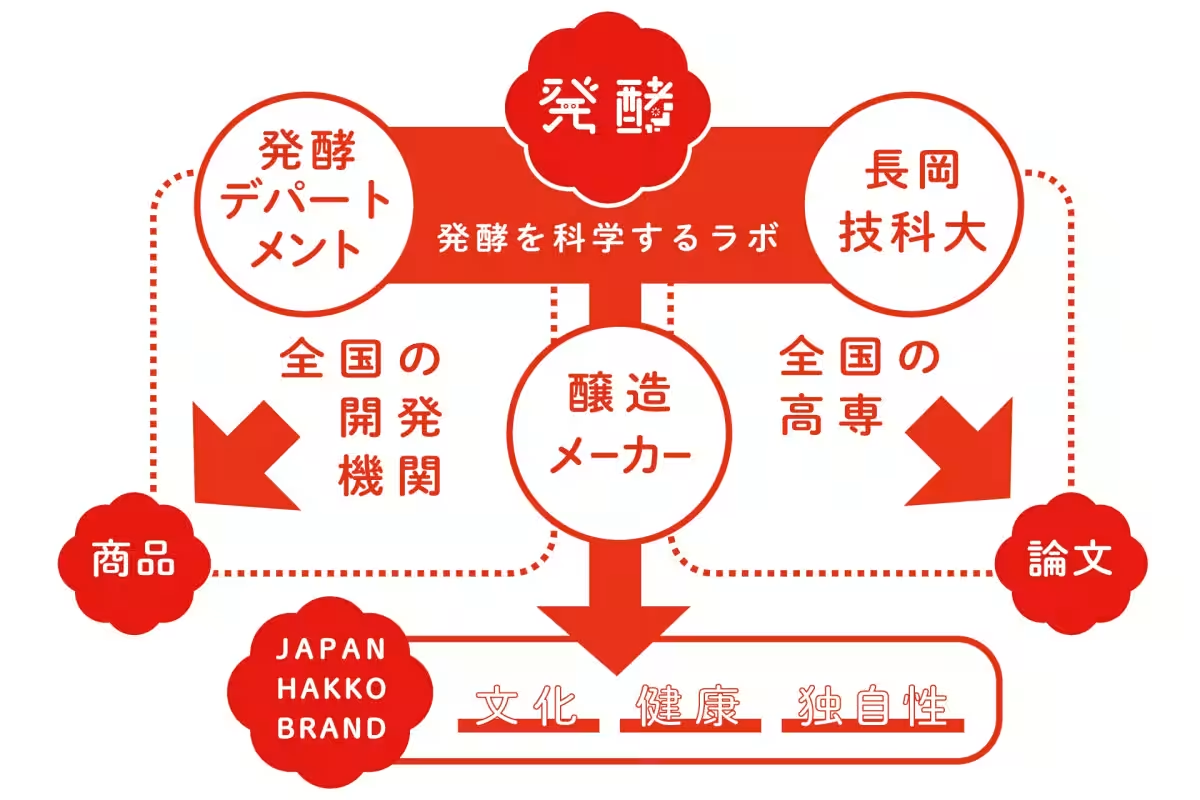

消費市場の変化に伴い、JAPAN HAKKO BRANDの確立が不可欠です。このブランドは、日本の発酵文化を国境を越えて伝え、人々に共通の価値をもたらすことを目指します。そのために、ラボは以下の三つの側面に注力しています:

- - 地理的、生物学的要因に基づく文化の研究

- - 日本の長寿を支える健康機能の探索

- - 技術の蓄積による独自性の明確化

研究と開発の融合

ラボの具体的な機能としては、最新の微生物培養・分析機能、発酵文化に関するリサーチ機能、研究成果を基にした商品化を行う開発機能の三つがあります。これらを統合的に活用することで、科学と文化から得た知見をより深く市場に還元することが可能になります。

発酵を科学するラボの設立経緯

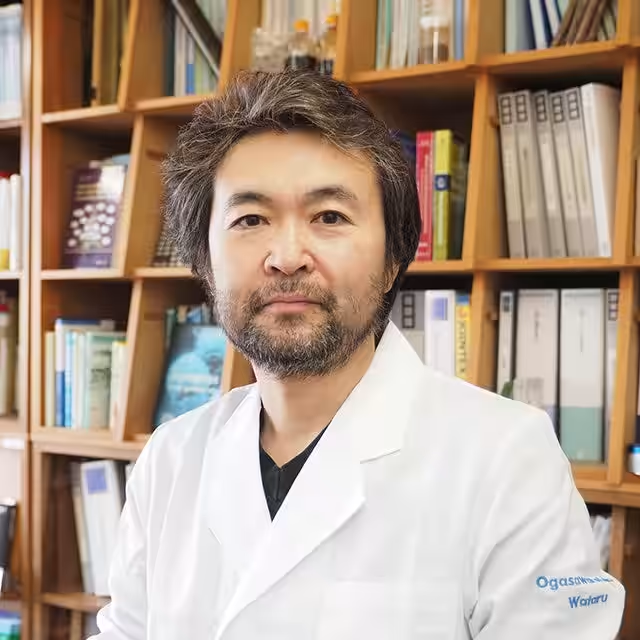

この構想の誕生には、微生物学のエキスパートである小笠原渉博士と、発酵文化をテーマに活動する小倉ヒラクの出会いがありました。異なる視点を持つ二人が、共に発酵文化の未来を探求することが、このラボの基盤となっています。

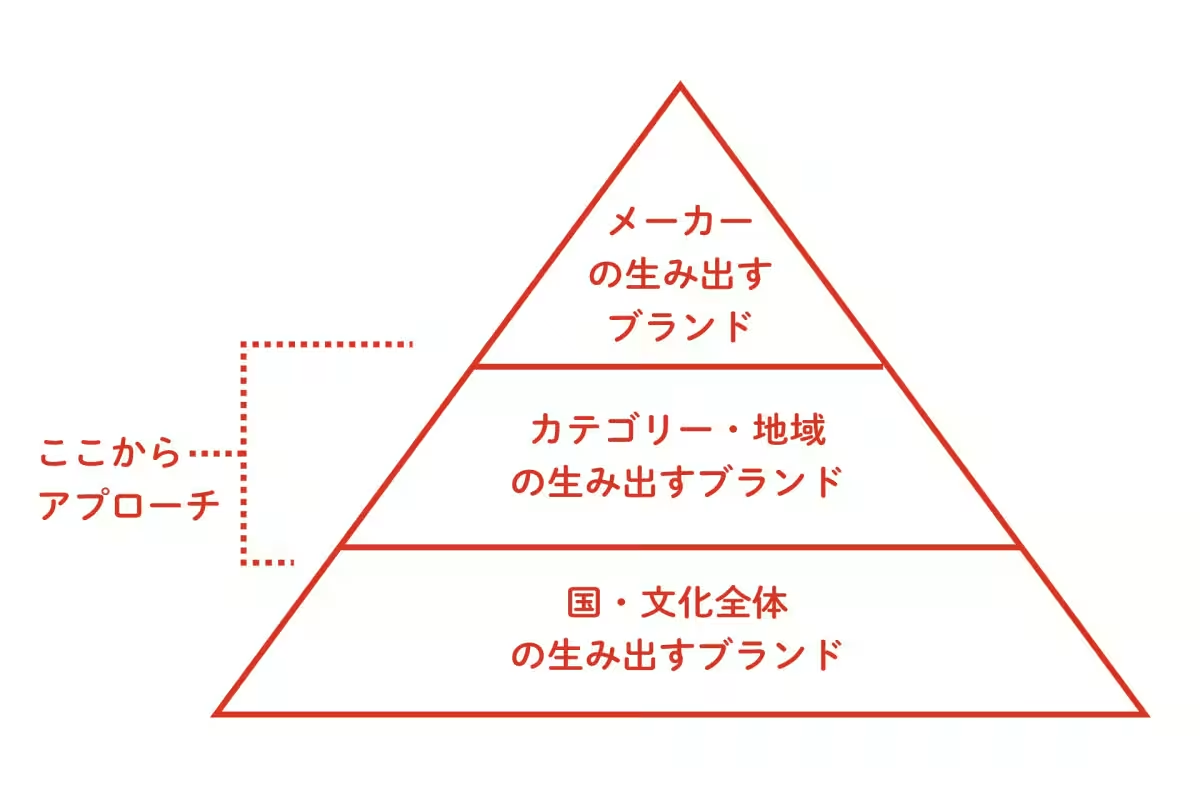

三層からなるブランドの構築

我々の目指すのは、地域の製造者から国全体に至るまでのブランドの三層の概念を実現することです。まずは地域の特産や文化を生かしたブランドを作り出し、最終的には日本全体の文化を支えるプロジェクトへと成長させていくことを目指しています。

高専ネットワークとの連携

長岡技術科学大学は、全国の高専と連携し、地域の発酵食品研究を進めるためのハブとしての役割を果たしています。様々な地域での共同研究によって、それぞれの土地が持つユニークな発酵文化の価値を高めていくことが、このラボの重要な使命です。

第一弾研究は「たくあん」

ラボの初めての研究プロジェクトは、宮崎県のキムラ漬物と都城高専との共同研究です。このプロジェクトでは、シンプルな材料から生まれるたくあんの奥深い酸味や保存性のメカニズムを解明します。これにより、新しい発酵モデルの理解が深まり、商品開発へと結びついていくことを期待しています。

プレス向けイベントの開催

ラボは、2025年11月13日に記者発表及び施設見学会を予定しており、研究の進捗や目指すビジョンの説明を行います。このイベントでは、発酵の分野における新しい価値創造を体感できる貴重な機会です。興味がある方はぜひお申し込みください。

まとめ

長岡技術科学大学の「発酵を科学するラボ」は、科学と文化を融合させながら、日本の貴重な発酵文化を未来へとつなげていく挑戦が始まっています。地域の発酵の知恵を活かしつつ、世界に向けてその価値を発信するこのプロジェクトの行く先に、ぜひご期待ください。

関連リンク

サードペディア百科事典: 発酵文化 長岡技術科学大学 JAPAN HAKKO BRAND

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。