東京都内観光スポットの急上昇傾向を解明した最新レポート

東京都内観光スポットの急上昇傾向を解明した最新レポート

公益財団法人東京観光財団(以下、東京観光財団)は、都立大学との共同研究結果を基にした新しいレポート「人流データを活用した都内訪問者の行動傾向 Vol.2」を発表しました。このレポートでは、特に注目が集まる、都内の訪問者数が急増している「急上昇スポット」を抽出・分析しています。

東京観光財団とおでかけウォッチャー

東京観光財団は、国内在住者の行動を把握するために「おでかけウォッチャー」というシステムを導入。約1,900か所の観光スポットをモニタリングし、訪問者の動向を追い続けています。今年度からは、データの一般公開を開始し、より多くの人々にその成果を共有することを目的としています。

華やかな東京の観光スポットにおける来訪者の変化をデータで見ることで、観光業界への影響を考察できる貴重な機会となりました。

分析観点の設定と急上昇スポットの選定

今回のレポートでは「急上昇スポット」を定義するために、3つの分析観点が設けられました。

1. 前月からの増加率:来訪者の数が前月比で50%以上増加したスポット

2. 前年からの増加率:来訪者の数が前年同月比で20%以上増加したスポット

3. 月間来訪者数の変動傾向の類似性:異なるスポット間で来訪者数の増加傾向が似ている場合、相関係数が0.8以上であること

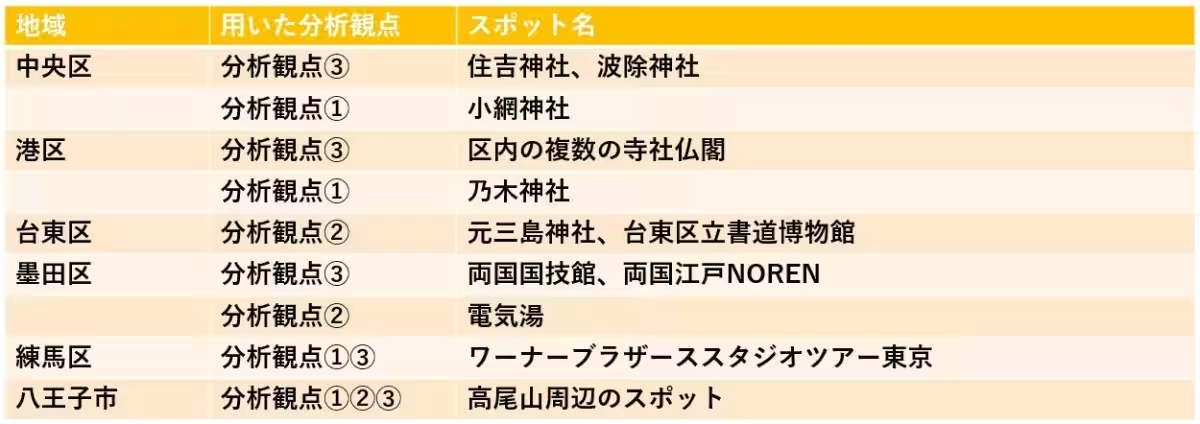

これらの観点を元に、都内6つの地域(中央区、港区、台東区、墨田区、練馬区、八王子市)の「急上昇スポット」が特定されました。

具体的な急上昇スポットの事例

レポート内では、各急上昇スポットの具体例が紹介されています。例えば、中央区の小網神社では2024年後半に来訪者が増加し、外部要因としてタレントのSNS投稿が影響した可能性が指摘されました。

また、港区の乃木神社も注目のスポットで、短期間に来訪者が増えた調査結果が示されています。ここでは有名アイドルグループのライブが開催されたことが、来訪者数にプラスの影響を与えたとされています。

墨田区では「電気湯」が急上昇スポットとして挙げられ、独自のイベントが知名度向上に寄与したとのことです。これらのスポットは、季節性の要因だけでなく、外部要因にも影響されています。

地域への波及効果と考察

これらの「急上昇スポット」の分析は、地域全体への来訪者数の変化を観察するための指標ともなります。来訪者数の増加の理由を探ることで、地域振興や観光業界への波及効果を見出すことができるでしょう。

たとえば、著名人による口コミやSNSの投稿、映画のロケ地としての利用など、多角的な視点からデータを重ねることで、今後の観光戦略に有効な材料を提供します。

未来への提言

東京観光財団の今後の活動にも期待が寄せられます。急上昇スポットのデータを活用し、地域振興に向けた新たな施策が展開されることでしょう。各地域も、自らの特色を活かした観光振興に向けて、さらなる工夫が求められます。

このレポートが、東京を訪れる全ての人々にとって魅力的な情報源となることを願っています。詳細は、東京観光財団の公式ウェブサイトにて確認できます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。