障害者の卒業後の選択肢を広げるために今求められる支援とは

障害者の卒業後の選択肢を広げるために今求められる支援とは

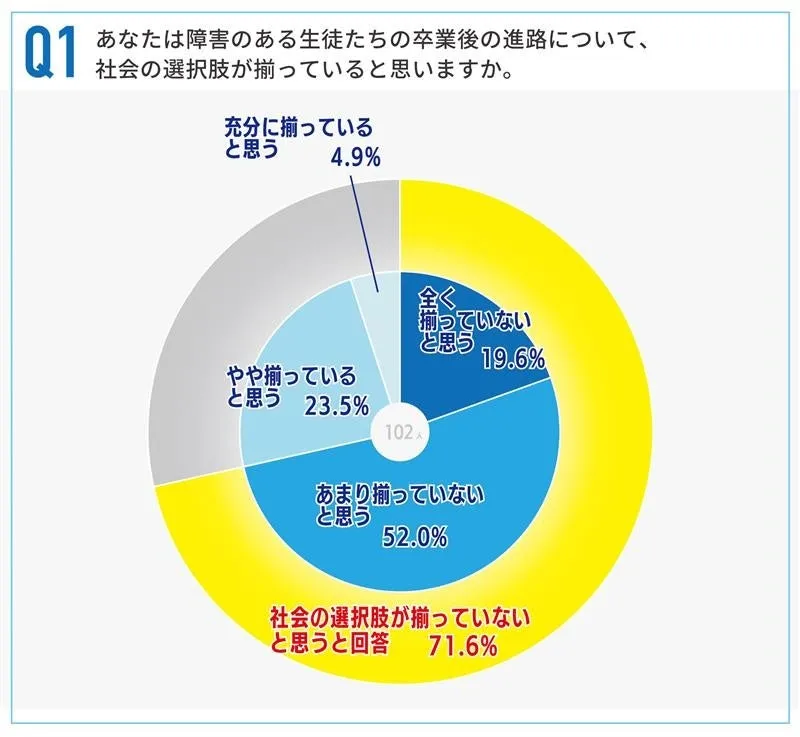

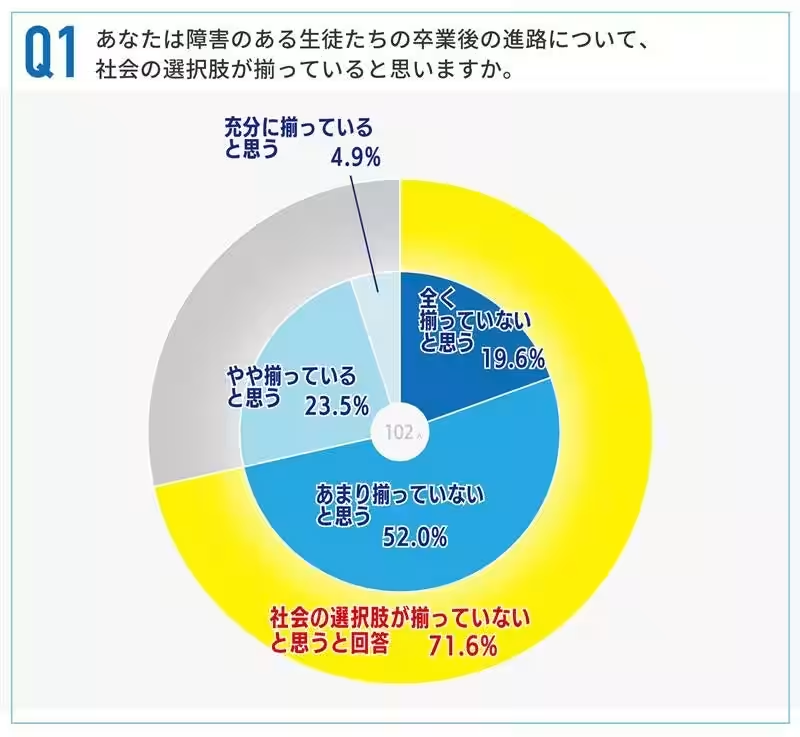

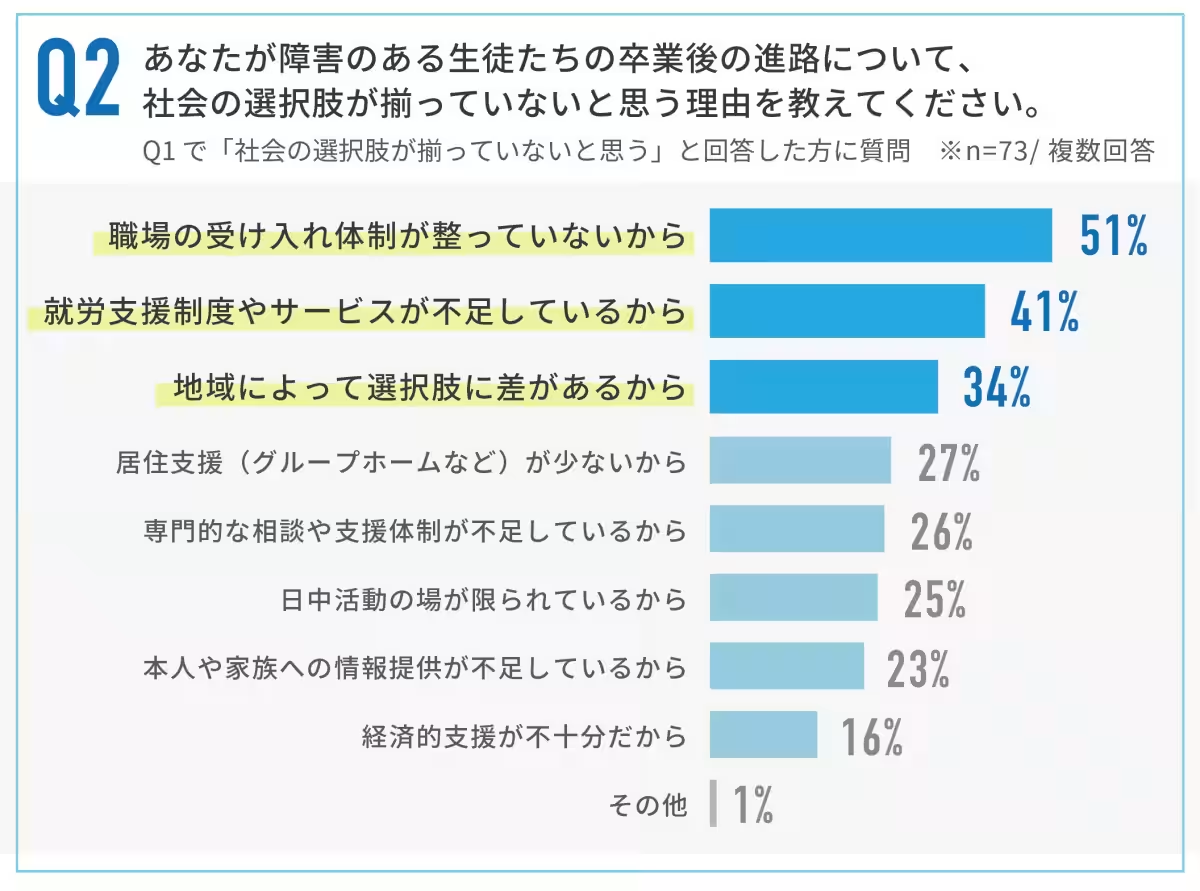

最近の調査結果によると、障害のある生徒の卒業後における進路選びがいかに厳しい状況にあるかが浮き彫りになりました。株式会社スタートラインが実施したこの調査では、102名の教員を対象に、その意見を伺いました。

調査結果の概要

調査の結果、実に7割以上の教員が「社会の選択肢が揃っていない」と回答しました。この結果は、障害のある生徒が自分の将来に希望を持てる環境が整っていないことを示しています。特に、最も多く挙げられた理由は「職場の受け入れ体制が整っていない」であり、実に51%の教員がこの意見に同意しました。

次いで41%が「就労支援制度やサービスが不足している」と回答し、34%が「地域によって選択肢に格差がある」と答えました。これらの理由から、いかにして進路の選択肢を拡大する必要があるかが明白となりました。

課題とその背景

障害のある生徒が希望する進路へと進むためには、まずは職場環境の整備が不可欠です。具体的には、バリアフリーや合理的配慮を進めること、社員への障害理解を深める教育が求められます。また、業務設計も見直すことで、障害者が安心して働ける職場環境を整えることが大切です。

さらに、文部科学省によると、特別支援学校高等部を卒業した生徒の進路は、62.7%が福祉施設等への入所・通所し、29.2%が就職、1.7%が進学という現実もあります。このデータからも、障害のある生徒がより多様な進路選択を持てるような取り組みが急務であることがわかります。

企業・教育現場・地域社会の連携が必要

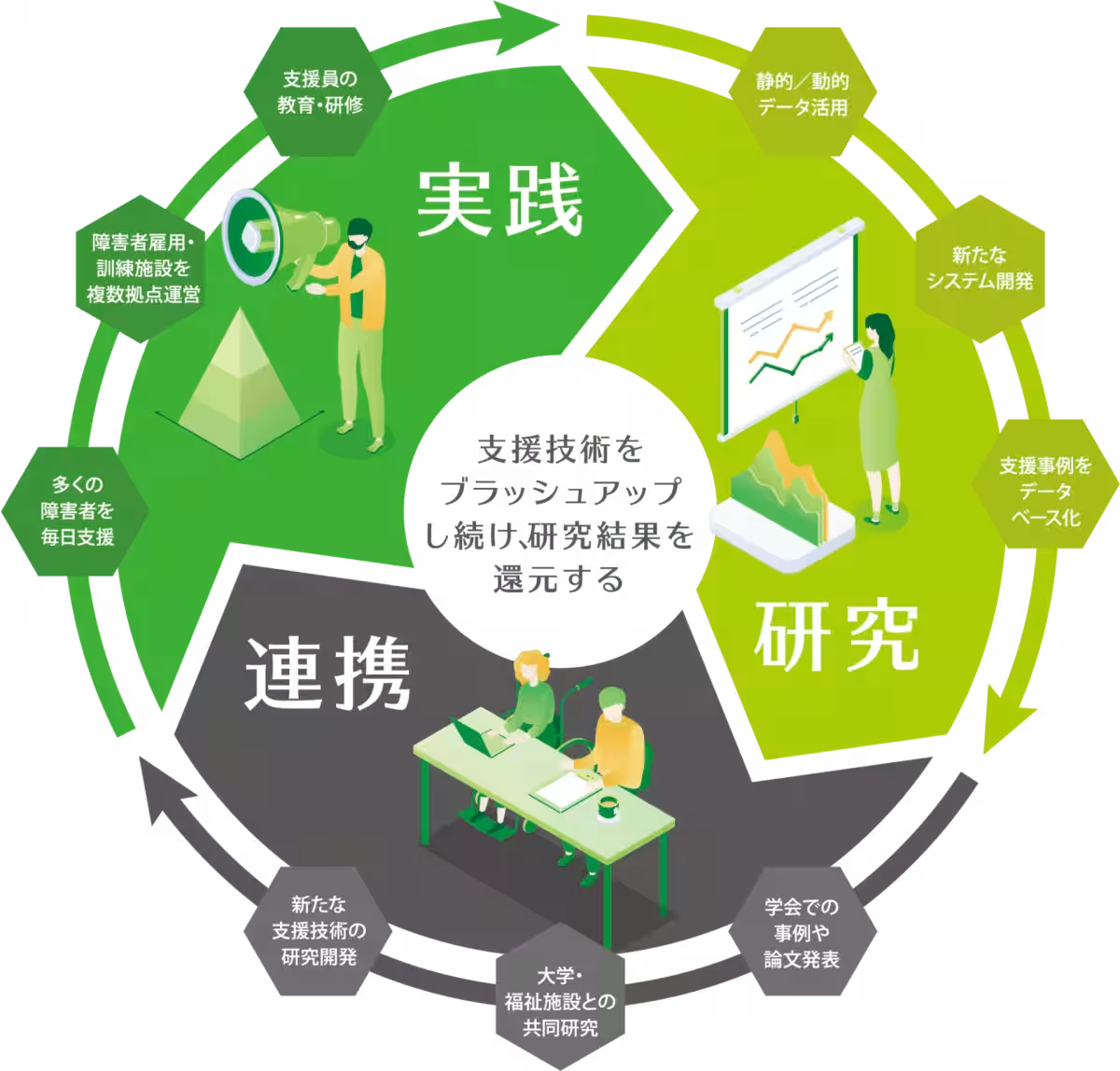

これらの課題を解決するためには、企業、教育現場、地域社会の連携が不可欠です。具体的には、以下のようなアクションが求められています。

1. 企業での受け入れ体制を強化

企業は職場の受け入れ体制を強化しなければなりません。このためには、バリアフリーの実施や社員の障害への理解を深める教育が重要です。また、業務設計を見直し、障害者が働きやすい環境を作る必要があります。

2. 教育現場でのキャリア教育充実

教育現場では、障害のある生徒に合わせたキャリア教育を充実させることが求められます。インターンシップや職場体験の機会を提供することで、早期に社会との接点を作り、卒業後の選択肢を拡げる努力が必要です。

3. 地域社会での支援ネットワークの構築

地域社会においては、福祉・就労・教育機関が連携し、卒業後にも手厚い支援を行うネットワークを構築することが求められます。これにより、障害のある若者が孤立することなく、安心して社会に参加できる環境が整います。

構造的な変革が求められる

障害のある若者が「働く」「学ぶ」「暮らす」という多様な選択肢を持てる社会を実現するためには、単なる一部の取り組みでは解決できません。社会全体での構造的な変革が最も求められています。この変革に向けて、私たち一人ひとりがどのように行動するのかがカギとなります。

まとめ

この調査を通じて明らかになった問題は、私たちがこれからの社会を築くために直面している課題の表れです。障害のある若者が自分らしく生きるためには、どれだけの選択肢を持てるかが重要です。社会全体で手を取り合い、未来を切り開いていくことが不可欠です。未来には、障害者が自分の希望通りの進路を選べる社会が待っているはずです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。