新たながん治療への道を切り開く3Dミクロ腫瘍の可能性

新たながん治療への道を切り開く3Dミクロ腫瘍の可能性

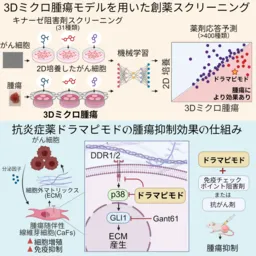

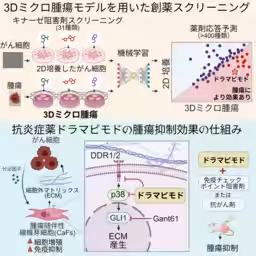

がん治療は、高度な医療技術や研究の進展により急激に変化しています。最近、早稲田大学と米国のフレッド・ハッチンソンがん研究センターの研究チームが、新たながん治療の可能性を広げる研究成果を発表しました。この研究は、体内のがんに非常に近い「3Dミクロ腫瘍モデル」を使用して、これまで従来の方法では見逃されていたがんに関連する「サポート役」の細胞を標的とした創薬の可能性に焦点を当てています。

はじめに

がん細胞は、その周囲の細胞、いわゆる「サポート役」との相互作用に依存して増殖します。これまでの治療では、主にがん細胞そのものを狙う薬が中心でした。しかし近年、がんの進行や転移を助けるがん周囲の細胞の役割が注目されています。特に腫瘍随伴線維芽細胞(CAF)は、がん細胞の成長を助けるだけでなく、薬剤の浸透を妨げる要因ともなっています。

研究の概要

早稲田大学の西田奈央講師率いるチームは、この腫瘍随伴線維芽細胞に焦点を当て、3Dミクロ腫瘍モデルを用いた創薬スクリーニングを行いました。この手法により、従来の2次元培養では発見されなかった多くの薬剤候補が明らかになりました。その中でも特に注目すべき薬剤は「ドラマピモド」であり、これは元々抗炎症薬候補として開発されたものでしたが、がんの周囲に存在する腫瘍随伴線維芽細胞の機能を抑制することが分かりました。

発見の詳細と意義

ドラマピモドの作用により、腫瘍随伴線維芽細胞の機能が損なわれることで、がん細胞の増殖が抑えられることが確認されました。加えて、既存の抗がん剤や免疫治療薬と組み合わせることで、治療効果をさらに高める可能性が示唆されています。この腫瘍モデルを用いた研究は、がん治療において新たなアプローチを提供するもので、多くの期待が寄せられています。

研究の手法と成果

研究チームは、マウスの乳がんや膵がんモデルを使用して、約400種類の薬剤に対する効果を調査しました。その結果、3Dミクロ腫瘍モデルに対して有効な薬剤の数が、従来の2D培養に比べて3倍以上も存在することが明らかになりました。この新しいスクリーニング手法は、細胞と微小環境をリアルに再現することにより、より効果的な薬剤を発見することに寄与しています。

今後の展望

本研究によって得られた成果は、個別化医療の実現にもつながる可能性があります。患者から得た腫瘍をもとに3D腫瘍モデルを作成し、その結果をもとに最も効果的な治療薬を選択することができるようになるかもしれません。そのため、今後の研究にはさらなる注目が必要です。

課題と今後の研究

今回の研究で得られた成果を速やかに臨床応用するためには、いくつかの課題があります。特にドラマピモドは、過去の臨床開発の際に副作用としての肝毒性が指摘され、中止された経緯があります。今後、より安全で効果的な薬剤の開発が求められます。

まとめ

がん細胞は、他の細胞との相互作用を通じて生存していることがわかりました。今回の研究は、がん細胞を直接攻撃するのではなく、その「サポート役」を標的とする新たな治療薬の開発へとつながる可能性が大いにあります。今後もこの研究が進展し、がん治療の新たな道が開かれることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。