可能性を広げるインクルーシブ教育の重要性を考える会議

可能性を広げるインクルーシブ教育の力を考える

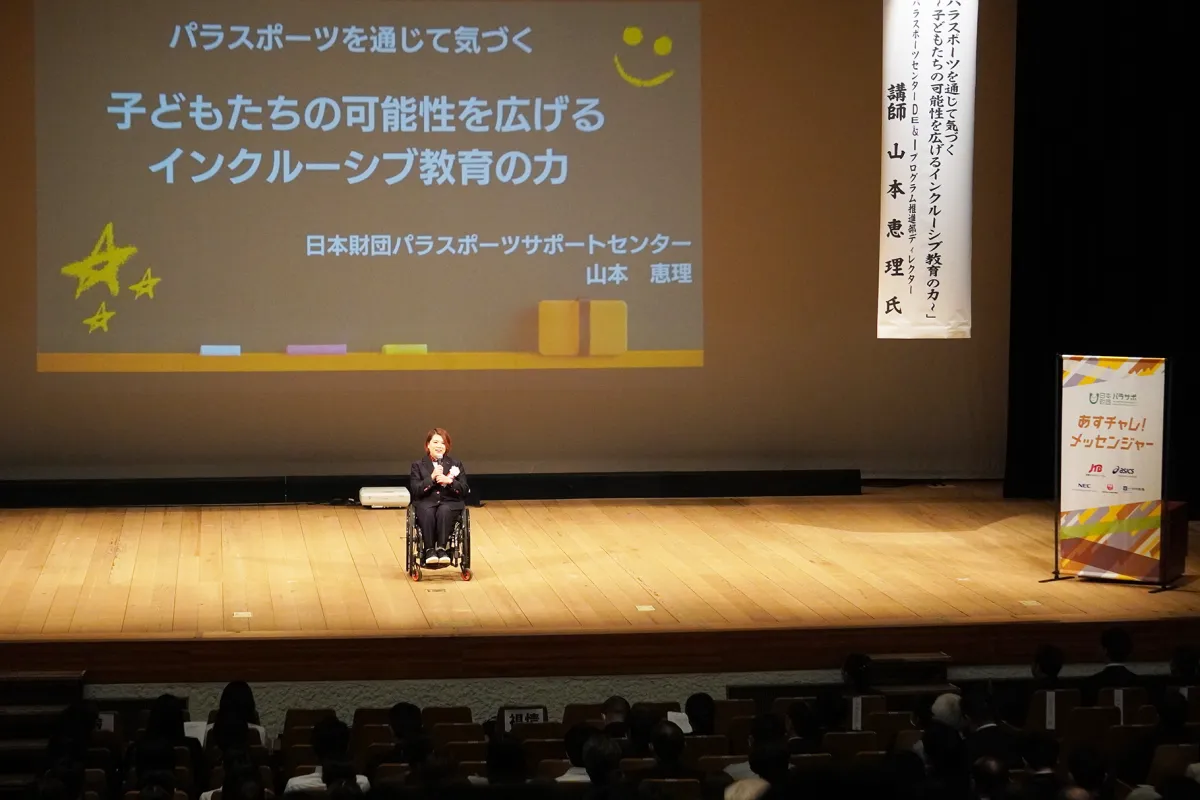

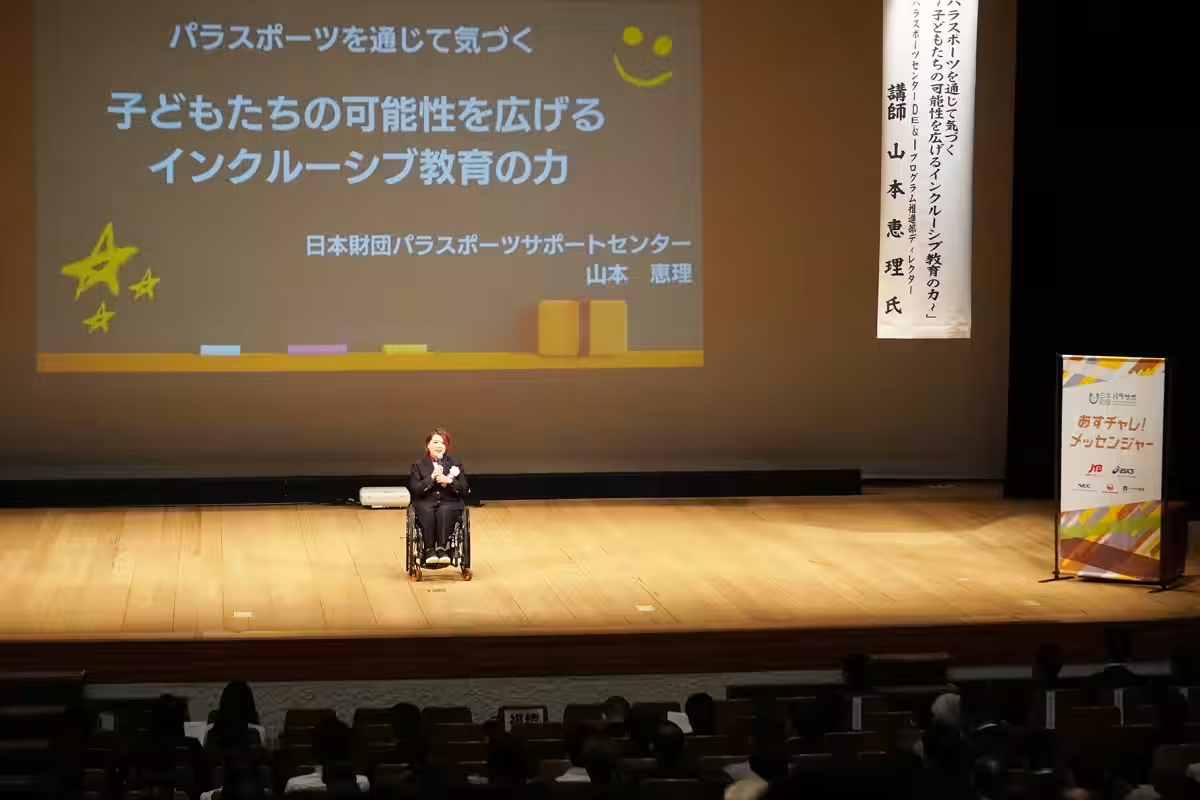

5月17日、長野県の飯田文化会館で下伊那教育会総集会が開催され、約700名の教育関係者が集まりました。本イベントにおいて、公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンターの山本恵理氏が「パラスポーツを通じて気づくー子どもたちの可能性を広げるインクルーシブ教育の力ー」というテーマで講演を行いました。

山本氏は、先天的な二分脊椎症を抱えるパラアスリートとしての自身の経験と視点を交え、さまざまな価値を尊重し子どもたちの成長を促すインクルーシブ教育の重要性を語りました。講演の冒頭では、参加者が隣の人と趣味やニックネームを紹介し合う自己紹介ワークが行われ、和やかな雰囲気の中でスタートしました。

教育者と参加者の心をつかむ問いかけ

第一に、山本氏は「障がいとは何か?」という問いを投げかけ、参加者からさまざまな意見が寄せられました。「人と人の間の壁」「段差や階段」といったコメントがあがる中で、山本氏は自らの経験に基づく見解をシェアしました。「足が動かないことは私にとって障がいではありませんむしろ、障がいとは選択肢が限られることだと思っている」と述べ、彼女の視点がいかに重要かを強調しました。

自身の経験を通して学んだこと

続いて、彼女は自身の小学生時代、阪神・淡路大震災後の校外学習でのエピソードを披露。彼女はグループリーダーとして、皆が希望する場所に行く方法を模索し、先生に相談して校長に同行してもらうことができた体験を語りました。この体験から、周囲との相談や協力がいかに重要かを伝え、参加者の心に響くメッセージを届けました。

インクルーシブ教育の実践に向けて

山本氏は、「自分がやりたい目的や意図を相手に共有し、選択肢を提示することが大切です」と強調し、学校こそがインクルーシブ教育を実現する場所であると訴えました。また、「インクルーシブ教育には正解がない。試行錯誤の過程が重要だ」と語り、互いにコミュニケーションを取りながら選択肢を広げる大切さを参加者に伝えました。

参加者との質疑応答

講演後の質疑応答では、参加者からの質問に対し、山本氏は自己理解の大切さ、固定概念にとらわれず柔軟に考える姿勢について解説しました。また、助けたいと思える人になるにはどう行動すればよいかに関しても具体的なアドバイスを提供しました。

教育者たちの感想

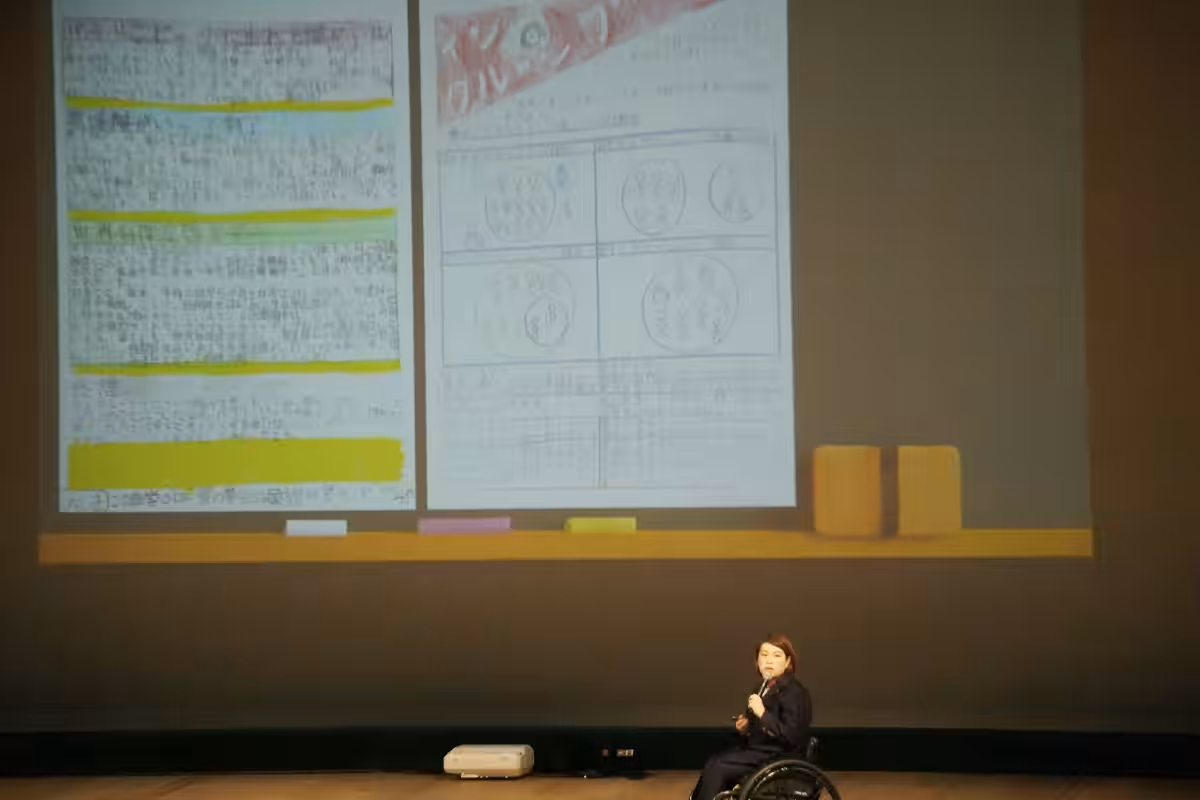

講演を受けた教育者たちは、山本氏の言葉に感銘を受けました。一人の校長先生は「選択肢を広げることへの新たな視点に気づかされた」と述べ、「自分がどのように接し、教育していくかを今一度見つめ直したい」と話していました。別の中学校の先生は、生徒と共にできることを考えていく姿勢を学び、共に成長していくことの重要性を感じたと語りました。

このように、山本氏の講演は参加者にインクルーシブ教育への理解を深め、新たな視点をもたらす場となりました。今後も、教育機関がインクルーシブ教育をより一層推進していくことが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。