リモートワークが家庭に与える影響と子育て支援の新しい視点

リモートワークの家庭への恩恵

近年、特に1990年以降、日本における家庭の形は大きく変化しています。その中で、専業主婦家庭の数は減少する一方で、共働き家庭は約2.3倍にも増加しました。この変化に伴い、保育園の待機児童問題や育児の負担感が増し、家庭と仕事の両立における悩みが深刻化しています。こうした課題を踏まえ、2024年には「育児介護休業法」の改正が行われ、3歳未満の子どもを育てる労働者がテレワークを選べるように企業の努力義務が求められることとなりました。

この背景を受け、リモートワークは家庭生活に深く影響を与える新たな働き方として注目されています。家庭の中でどのような変化がもたらされているのでしょうか?

家事分担の見直し

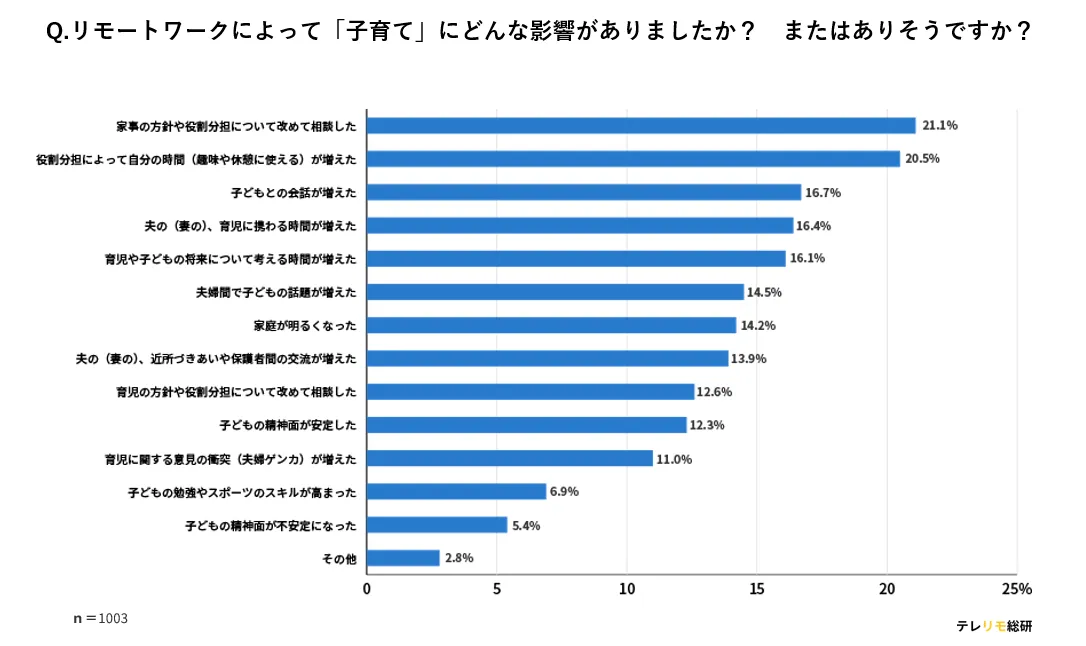

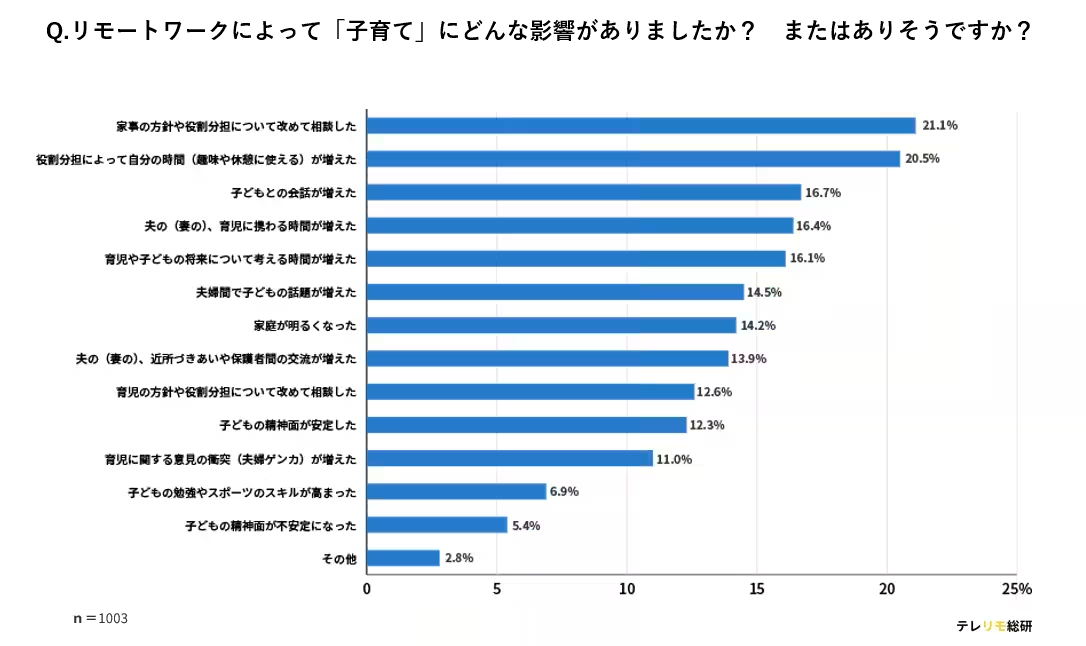

最近の調査で、リモートワークが子育てに与えた影響について尋ねたところ、約32%の回答者が「影響があった」と述べています。特に多かった意見の一つは、「家事の方針や役割分担について改めて相談する機会が増えた」というものでした。リモートワークにより、夫婦が同じ空間で過ごす時間が増えたため、その分「誰が何をするか?」といった具体的な対話が生じるようになったのです。これまでは暗黙の了解で進められていた家事や育児が、リモートワークをきっかけに話し合いの場を持つようになったのは大きな進展といえるでしょう。

さらに、役割分担の見直しによって自分の趣味や休息時間が増加したとの意見や、子どもとのコミュニケーションの時間が増えたという声が寄せられています。特に、パートナーによる育児への参加が増えたことで、家庭内での相互理解や協力が深まっている様子が伺われます。

男女別の視点

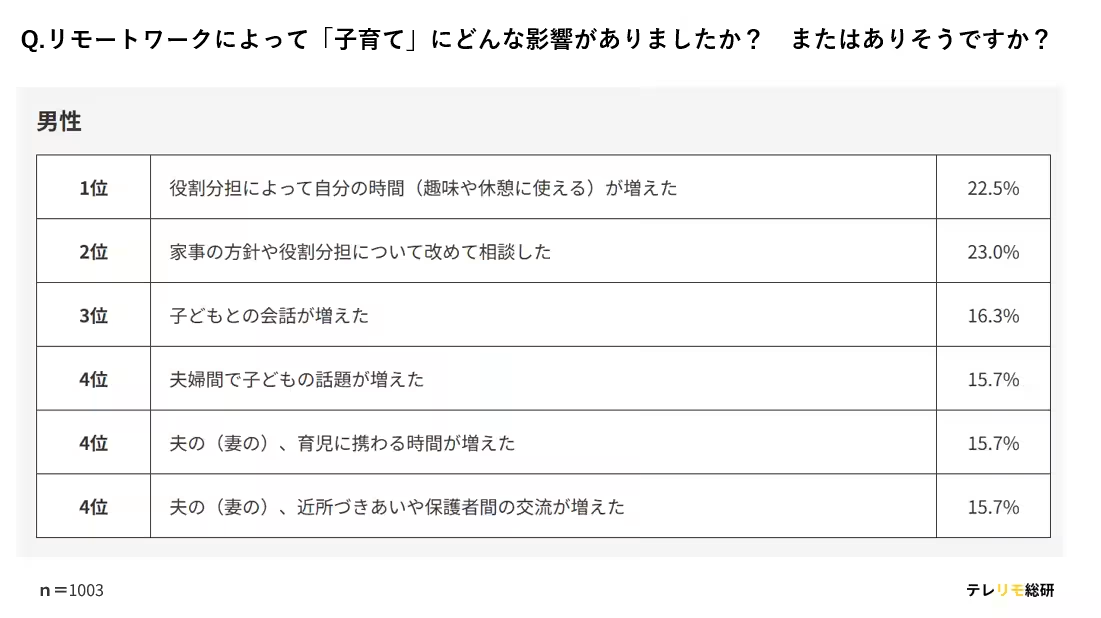

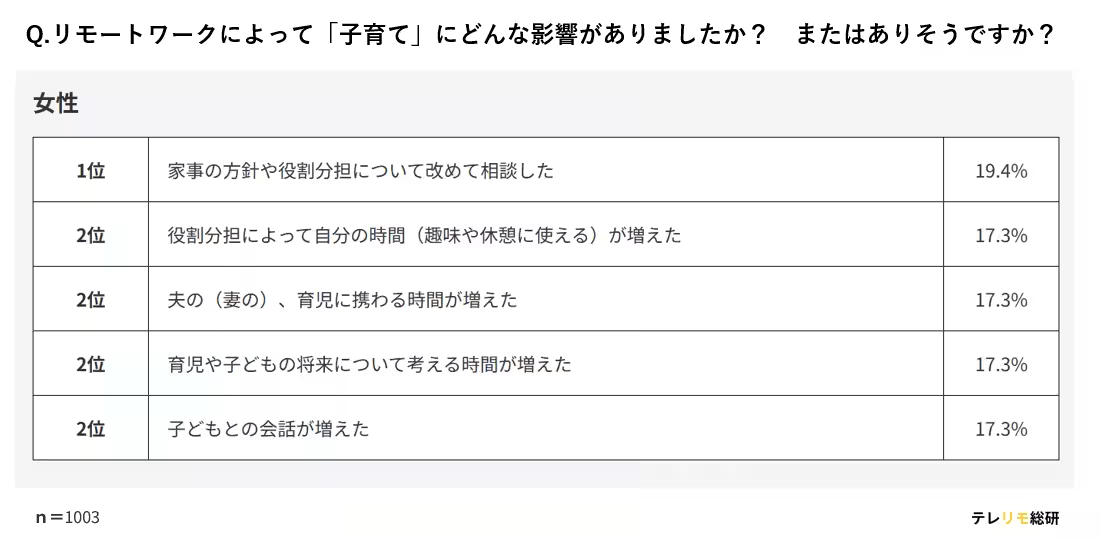

調査結果を男女別に分析してみると、興味深い違いが浮かび上がりました。「役割分担によって自分の時間が増えた」という回答は、男性の方が多く見受けられました。一方で女性からは「育児に携わる時間が増えた」との意見が多く、特に子どもとの関係性に重きを置いていることが明らかになりました。これらの結果から、男女間での関心の違いが家庭の役割理解に影響を与えていることが判明しました。

男性は家庭全体への視点を持つようになり、仕事中心の生活から、より家庭を持つことによる責任感を感じ始めたのかもしれません。

リモートワークの意義

今回の調査から導き出されたのは、リモートワークが家庭内のコミュニケーションを活性化させ、働き方と家庭生活の意義を再考するきっかけになっているということです。確かに、リモートワークだけではすべての問題が解決するわけではありませんが、「相談」をし、「共有」をすることが重要であることに気づけた家庭が増えています。これは、お互いに見えないところを意識するようになり、より良い家庭環境を作る手助けとなっているといえるでしょう。

最後に、自分自身、パートナー、そして子どもたちの未来のために、どのように働くか、どう家族と時間を過ごすかを改めて考えてみることが必要です。リモートワークの導入が可能性を広げ、家族との向き合い方を見直す良い機会となるのです。リモートワークがもたらす新しい家庭のカタチ、その未来についてぜひ考えてみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。